МБОУ «КриволесскаяОШ»

Проект «Произведение народного промысла»

учащегося 6 класса Кузьменкова Руслана

Руководитель: Афонина Елена Леонидовна,

учитель русского языка и литературы

2018

Вступление.

Тема мною была выбрана не случайно. Я родился и вырос в России, где на весь мир известны Хохломская роспись, Городецкая роспись, Гжель, Городецкая вышивка, Богородские деревянные резные игрушки, Семеновские матрешки, Вологодские кружева – гордость русского народа.

Народные художественные промыслы это — неотъемлемая часть отечественной культуры. В них воплощен опыт многих веков эстетического восприятия мира, сохранены глубокие художественные традиции самобытных культур многонациональной России. Неповторимые художественные изделия народных промыслов любимы и широко известны не только в нашей стране, их знают и высоко ценят за рубежом, они стали символами и визитной карточкой отечественной культуры, вкладом России во всемирное культурное наследие.

Целью проекта являлись сбор и оформление материала о произведении народного промысла.

Задачи творческого проекта включали в себя:

изучение народных промыслов России;

выбор изделия народного промысла;

фотографирование изделия;

рисунок изделия;

описание данного изделия;

подготовка публичного выступления об изделии народного промысла

Этапы реализации проекта:

Подготовительный (в рамках уроков русского языка № 70-71 и домашнего задания к этим урокам) обоснование темы, формирование цели и задач, посещение школьного музейного уголка, выбор предмета народного промысла, описание личных впечатлений от увиденного.

Основной: самостоятельный сбор и оформление материала.

Заключительный (в рамках урока №106) публичное выступление о произведении народного промысла.

Подбор информации по данной проблеме.

Народные художественные промыслы — одна из форм народного художественного творчества, производство художественных изделий.

Народные художественные промыслы восходят к древности, к домашним промыслам и деревенскому ремеслу. Позже образовались работающие на рынок кустарные промыслы, а также частные мастерские, вовлечённые в систему капиталистического рынка и нередко не выдерживавшие конкуренции фабричных товаров.

Происхождение народных промыслов различно. Одни берут свое начало в крестьянском бытовом искусстве, связанном с натуральным хозяйством и изготовлением как повседневных, обиходных, так и праздничных нарядных бытовых предметов для себя и своей семьи. Так, например, ручное узорное ткачество, вышивка, которыми владели с детских лет крестьянки, выполняя одежду, полотенца, столешники и т.д., стали основой для сформировавшихся впоследствии многих оригинальных ткацких и вышивальных промыслов. Другие промыслы происходят от деревенских ремесел. Например, многие виды гончарства, плотницкая резьба, набойка на тканях издавна были областью деятельности местных мастеров-ремесленников. С течением времени, распространяясь в отдельных центрах, а нередко охватывая целые районы, они превращались в промыслы. Некоторым промыслам предшествовали «светелки» - работа в помещичьих мастерских. Иные родились из городского ремесла. Например, холмогорская резьба по кости или великоустюжское черневое серебро связаны с искусством городских ремесленников, с привилегированным заказчиком, чей вкус влиял на содержание и характер назначения изделий.

Мастерство изготовления того или иного вида художественных изделий в народных художественных промыслах передавалось из поколения в поколение.

По словарю В. Даля: «Промысел – действие промышляющего что-либо. У каждого свой способ добычи, уменье и средство для жизни и заработков».

Народные промыслы – это гордость России. В народе говорили: «Что ни ремесло, то и промысел», «Не без ума, так и не без промысла», «Только воровство не промысел», «Работа хороша, если в ней польза и душа», «Не то дорого, что красно золото, а то дорого, что мастера доброго».

В России известны: жостовская роспись, абрамцево-кудринская резьба,богородская резьба, ростовская финифть, палехская миниатюра, крестецкая строчка, дымковская игрушка, вятское кружево, абашевская игрушка,каргопольская игрушка, филимоновская игрушка, гжель, тульское оружейное дело и многие другие.

На уроке русского языка в рамках подготовки к сочинению-описанию своих личных впечатлений от увиденного или услышанного, мы посетили наш школьный музейный уголок. У меня получилось сочинение сразу и об увиденном и об услышанном.

Через какое-то время мне было дано задание подготовить публичное выступление о произведении народного промысла. Я вспомнил об экскурсии в школьный музейный уголок и остановил свой выбор на произведении гончарного народного промысла – горлача (или крынки). На полке стояло несколько горлачей разного размера. Я выбрал расписной, потому что именно такой я видел раньше у моей бабушки в Ельне. В деревню Криволес мы приехали недавно, и я удивился, увидев такой же предмет быта в музее. Раньше я думал, что такие горлачи были только в нашей местности. Стало интересно, как создавалось такое красивое, и в то же время нужное и часто используемое в быту изделие. Так как бабушки уже нет в живых, я расспросил об этом учителей истории Галину Владимировну Панасенкову и литературы Елену Леонидовну Афонину. Оказывается, в каждой местности был свой гончарных дел мастер, который изготавливал свои изделия для семьи, односельчан и на продажу в другие деревни и даже города. Прадедушка Елены Леонидовны Крисанов Василий имел свою гончарную мастерскую и печь для обжига посуды, а его жена Крисанова Анна носила их продавать по соседним селам. Посуда развешивалась на деревянном суковатом шесте, шест привязывался к спине, и женщина несла его от села до села, присаживаясь отдыхать вместе с ним. Посуда была хорошего качества и раскупалась быстро.

Я заинтересовался этой темой и продолжил работу над ней: сделал рисунок горлача из нашего музея, собрал интересные факты о нем, сделал фотографии и подготовил выступление.

Заключение

Народные художественные промыслы России — неотъемлемая часть отечественной культуры. В них воплощен многовековой опыт эстетического восприятия мира, обращенный в будущее, сохранены глубокие художественные традиции, отражающие самобытность культур многонациональной Российской Федерации.

Художественные промыслы являются одновременно и отраслью промышленности, и областью народного творчества.

Неповторимые художественные изделия народных промыслов России любимы и широко известны не только в нашей стране, их знают и высоко ценят за рубежом, они стали символами отечественной культуры, вкладом России во всемирное культурное наследие.

В век технического прогресса, машин и автоматики, стандарта и унификации изделия художественных промыслов, выполненные в основном вручную, в большинстве своем из природных материалов, приобрели особое значение.

Разработка данного проекта – это путь к саморазвитию, через процесс совместной с учителем творческой работы, через познание культуры России.

Работая над этим проектом, я обогатился духовно и узнал много нового и интересного.

Посещение краеведческого музея.

Знакомство с произведениями народного творчества

Я подержал горлач в руках

и заглянул внутрь

Колосья в горлаче

Вот он какой, горлач расписной

МБОУ «Криволесская ОШ»

Доклад на тему

«Произведение народного промысла. Горлач»

Подготовил ученик 6 класса Кузьменков Руслан

Криволес

2017

Посуда или, как ее раньше называли, утварь служила русскому народу не только как емкость для хранения и приготовления пищи, но и была отражением богатой и многообразной культуры русского народа.

Каждый предмет посуды существенно отличался от другого по материалу и способу изготовления, не смотря не то, что русской материальной культуре, в целом, свойственна общность черт. Каждый элемент утвари имел свое название, сохраняющее лексику той или иной этнографической группы русских, в зависимости от места ее проживания. Оригинальная художественная отделка каждого предмета посуды несла определенный смысл. Она не только давала возможность определить мастера, изготовившего ее, но и указывала на место утвари в быту.

Материалом для изготовления утвари служило дерево, глина, металл, стекло. Это зависело от способа приготовления блюда - варки, жарки, кипячения, соления, квашения.

За многолетнюю историю русского народа, утварь для дома существенно изменилась: многие виды старинной посуды вышли из употребления, элементы других нашли применение в современной посуде.

Данные археологов свидетельствуют о том, что первые предметы утвари наших предков были самыми простейшими. После распространения пашенного земледелия на юге и севере Древней Руси, развития производительных сил и разделения труда среди населения княжеств восточных славян, появились ремесленники. Были среди них те, которые занимались изготовлением утвари не только для себя, но и для продажи. Это и гончары (изготавливали глиняные изделия с помощью гончарного круга), и кузнецы (делали кованую утварь), и бондари (занимались изготовлением деревянной посуды) и другие мастера.

Самая распространенная утварь Древней Руси - глиняная посуда. В конце IX - начале Х века произошел переход от лепной керамики к гончарной. Глиняной посудой пользовались все славянские народы, ели из нее практически все блюда. Посуда, которая нам известна, почти вся изготавливалась с помощью гончарного круга. Исходя из ее формы, ее можно разделить на три типа: посуда в форме овала, цилиндра или перевернутого усеченного конуса. Овальные горшки служили для варки пищи. Южные и северные славяне готовили пищу в котлах, обогреваемых снизу, но овальный горшок обогревался сбоку.

Что же такое крынка (кринка, горлач)?

Кринка

Кринка, криночка, (по Далю) малый горлач, балакирь, глок, глечик, узкий высокий молочный горшок с раструбом; в кринках держат простоквашу, молоко в бурачках.

Кринка, криночка, (по Далю) малый горлач, балакирь, глок, глечик, узкий высокий молочный горшок с раструбом; в кринках держат простоквашу, молоко в бурачках.

«Был я на топанце...»

Был я на копанце, был я на топанце, был я на кружале, был я на пожаре, был я на обваре. Когда молод был, то людей кормил, а стар стал, пеленаться стал». Эту загадку в старые годы мог отгадать каждый. Герой загадки — обычный печной горшок. На его примере можно проследить весь путь, который проходит глина, прежде чем стать керамическим изделием. «Копанцами» деревенские гончары называли яму или карьер, где добывали глину. С копанца глина попадала на «топанец» — ровное место во дворе или избе, где ее топтали ногами, тщательно разминая и выбирая попавшие в нее камушки. После такой обработки глина поступала на «кружало», то есть на гончарный круг, где она приобретала форму горшка или какой-либо другой посудины. Когда же горшок окончательно высыхал, его отправляли на «пожар», а точнее в печь, где после обжига он становился твердым как камень. Но чтобы горшок не впитывал влагу, он должен был побывать «на обваре». Для этого его в горячем виде опускали в квасную гущу или жидкую мучную болтушку.

Во второй части загадки образно и кратко показана дальнейшая судьба готовой глиняной посуды. Вряд ли стоит специально объяснять, как печной горшок «людей кормил», а вот почему он в старости «пеленаться стал», современному человеку вряд ли понятно. Дело в том, что в былые годы хозяйки не спешили выбрасывать старые треснувшие горшки. Их обвивали узкими распаренными лентами бересты, словно пеленали. Обвитые берестой горшки и другая глиняная посуда могли служить еще долгие годы. Нам еще не раз придется вспомнить эту старую русскую загадку, а пока речь пойдет о копанцах и «живой глине».

«Живой глиной» гончары называли глину, находящуюся в природе в естественном состоянии.

Глина, встречающаяся в природе, настолько разнообразна по составу, что в земных недрах фактически можно найти готовую глиняную смесь, пригодную для изготовления любого вида керамики — от сверкающей белизной фаянсовой посуды до красного печного кирпича. Разумеется, крупные залежи ценных видов глины встречаются редко, поэтому около таких природных кладовых возникают фабрики и заводы по производству керамики, как, например, в Гжели под Москвой, где в свое время была обнаружена белая глина. У каждого уважающего себя деревенского гончара тоже были хотя и небольшие, но свои заветные месторождения, а проще — ямы-копанцы, где он добывал глину, пригодную для работы. Порой за нужной глиной приходилось ездить за многие версты, извлекая ее из глубоких ям с невероятными трудностями. Мало того, одного месторождения было не всегда достаточно, поскольку для разных изделий требовался различный состав глины. Так, например, для чернолощеной керамики подходит лучше всего жирная железистая глина. Она отличается высокой пластичностью, прекрасно формуется на гончарном круге, а после подсыхания ее можно выгладить до зеркального блеска. Посуда из такой глины не пропускает влагу и отличается высокой прочностью. Одна беда: жирная глина при сушке и последующем обжиге легко трескается. У изделий изтощей глины, содержащей значительное количество песка, — шероховатая поверхность, к тому же они сильно впитывают влагу. Зато при сушке и обжиге тощая глина трескается очень редко. Для хорошей глины предпочтительна золотая середина, когда она имеет среднюю жирность.

Жирной считается глина, содержащая менее 5% песка, в то время как тощая включает в себя до 30% песка. В глину средней жирности входит 15% песка.

Найти подходящую глину для лепки и гончарных работ можно практически всюду, было бы желание. К тому же небольшое количество глины всегда можно «исправить» отмучиванием и другими способами. Глина может залегать сразу же под слоем почвы на небольшой глубине. На садовых участках ее можно обнаружить при различных земельных работах. Пласты глины довольно часто выходят на поверхность по берегам рек и озер, в откосах и склонах оврагов. В Нечерноземье есть области, где глина буквально находится под ногами и в сырую погоду на проселочных дорогах превращается в сплошное месиво, вызывая негодование прохожих. Даже из такой собранной на дороге «грязи» можно лепить, а затем обжигать небольшие декоративные изделия. Но, разумеется, этого делать не следует. Даже там, где кругом глинистая почва, нужно вырыть хотя бы неглубокую канаву, чтобы добраться до более чистых и однородных слоев.

Глину, пригодную для лепки, можно с успехом заготовить даже в большом городе. Ведь всегда где-нибудь неподалеку строители роют котлованы для нового дома либо идет ремонт водопровода или газопровода. При этом глиняные пласты, залегавшие на большой глубине, оказываются на поверхности.

Определить пригодность глины для лепки можно довольно простым способом. Из небольшого комка увлажненной глины, взятой для пробы, скатайте между ладонями жгут толщиной примерно с указательный палец. Затем медленно согните его пополам. Если при этом в месте сгиба не образуются трещины или их совсем мало, то глина вполне пригодна для работы и, по всей вероятности, в ней содержится 10— 15% песка.

Каждый вид глины на определенной стадии лепки, сушки и обжига меняет свой цвет. Высохшая глина отличается от сырой лишь более светлым тоном, но при обжиге большинство глин резко меняет свой цвет. Исключение составляет лишь белая глина, которая при увлажнении приобретает лишь легкий серый оттенок, а после обжига остается такой же белой. Окраска «живой глины», обычно находящейся во влажном состоянии, чаще всего обманчивая. После обжига она может неожиданно резко измениться: зеленая станет розовой, бурая — красной, а синяя и черная — белой. Как известно, свои игрушки мастерицы из села Филимоново Тульской области лепят из черно-синей глины. Лишь побывав после просушки в обжиговой печи, игрушки становятся белыми с чуть кремоватым оттенком. Чудесное превращение, которое произошло с глиной, объясняется очень просто: под влиянием высокой температуры выгорели органические частицы, которые придавали глине до обжига черную окраску. Кстати, подобные частицы находятся в черноземе, где они также определяют цвет этой почвы. На цвет глины, как в сыром, так и в обожженном состоянии, влияют также находящиеся в ней различные минеральные примеси и соли металлов. Если, например, в состав глины входят оксиды железа, то после обжига она становится красной, оранжевой либо фиолетовой. По цвету, который приобретает глина после обжига, различают беложгущуюся глину (белый цвет), светложгущуюся (светло-серый, светло-желтый, светло-розовый цвет), темножгущуюся (красный, красно-коричневый, коричневый, коричнево-фиолетовый цвет). Чтобы определить, с какой глиной приходится иметь дело, из небольшого куска слепите пластинку или скатайте шарик, который после тщательной сушки обожгите в печи. Заготовленную глину положите в деревянный ящики залейте водой так, чтобы отдельные ее комочки слегка выступали над поверхностью. Желательно сразу заготовить как можно больше глины. При изобилии глины расходуется лишь небольшая ее часть, а остальная будет постоянно вылеживаться. Чем больше глина будет находиться во влажном состоянии, тем лучше. Раньше гончары выдерживали глину на открытом воздухе в так называемом глиннике — специальной яме, стены которой делали из бревен, плах или толстых досок. Глина должна была пролежать в глиннике не менее трех месяцев, но порой она находилась в открытом хранилище по нескольку лет. Весной и летом ее обжигали солнечные лучи, осенью обдували ветры и поливали дожди, зимой она замерзала на морозе и оттаивала при оттепели, тогда в нее проникала талая вода. Но все это шло глине только на пользу, поскольку она разрыхлялась от многочисленных микротрещин, при этом окислялись вредные органические примеси и вымывались растворимые соли.

Многовековая практика народных мастеров показала, что чем больше вылеживается глина, тем лучше ее качество...

Глину, имеющую оптимальную жирность и хорошо вылежавшуюся, достаточно лишь тщательно промять и выбрать случайно попавшие в нее камушки. В былые годы глину разминали в гончарне или избе на полу, посыпанном песком, который в загадке о горшке назван «топанцем». Нередко проминкой и очисткой глины занималась вся семья, в том числе и дети. Глину топтали босыми ногами до тех пор, пока она не превращалась в тонкую пластину, которую тут же скатывали в рулон. Затем рулон складывали пополам и снова топтали. Когда же глина вновь обретала форму пластины, сворачивали новый рулон. Так повторяли до пяти раз, пока глина не превращалась в однородную массу, мягкую и податливую, как тесто для пирогов. Кстати, хорошо промятую и очищенную глину, готовую для гончарных работ, так и называют — глиняным тестом.

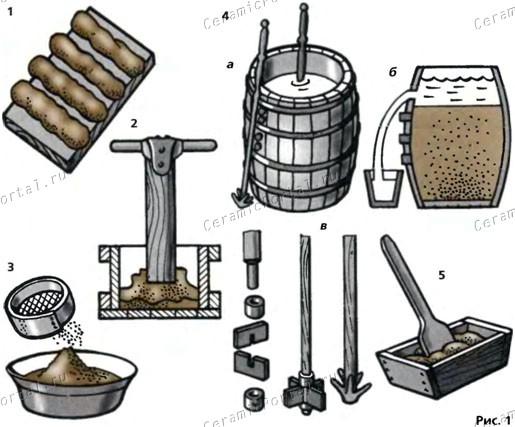

Глину, содержащую много песка и посторонних примесей, перед проминкой обязательно очищают просеиванием и отмучиванием.

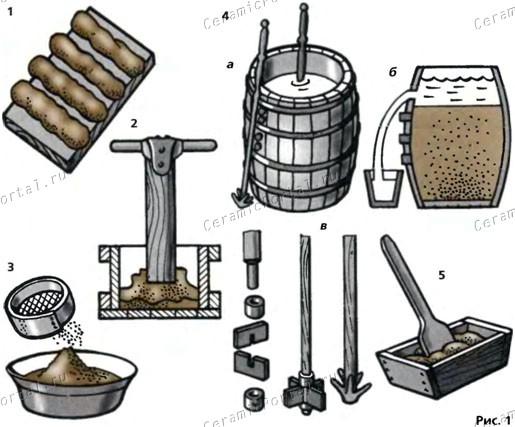

Просеивание глины

Если вы решили просеять глину, то разложите ее небольшими комками на деревянном настиле и высушите на солнце (рис. 1.1). Зимой глина хорошо сушится на морозе, разложенная под навесом, куда не попадает снег. Небольшое количество глины можно высушить в помещении, на теплой печи или на батарее центрального отопления. Разумеется, чем меньше будут комки, тем быстрее высохнет глина. Высохшую глину ссыпьте в толстостенный деревянный ящик и разбейте трамбовкой — массивным отрезком древесного ствола с укрепленными сверху ручками (1.2). Образовавшуюся глиняную пыль просейте через мелкое сито и удалите из нее всевозможные примеси в виде камушков, щепок, былинок и крупных песчинок (1.3). Перед лепкой глиняный порошок замешивают так же, как тесто для хлеба, доливая время от времени воду и тщательно перемешивая руками глиняную массу. Часть глиняного порошка желательно хранить на тот случай, если глиняное тесто необходимо быстро сделать более густым, а времени на подсушивание и выпаривание нет. В жидкое глиняное тесто подсыпают необходимое количество порошка, а затем хорошо вымешивают.

Отмучивание глины

При отмучивании глина не только очищается, но и становится более жирной и пластичной. Поэтому чаще всего отмучивают глину, содержащую много песка, имеющую низкую пластичность.

Отмучивать глину нужно в высокой посудине, например в ведре.

Одну часть глины залейте тремя частями воды и оставьте на ночь. Утром глину тщательно размешайте мутовкой до получения однородного раствора. Затем дайте раствору продолжительное время отстояться. Как только сверху вода высветлится, осторожно слейте ее с помощью резинового шланга. Но не так-то легко слить воду, не замутив ее. Поэтому еще в древности было придумано простое и остроумное приспособление, которое до сих пор применяют японские гончары (рис. 1.4). В деревянной кадке на небольшом расстоянии друг от друга сверлят по вертикали несколько отверстий. Каждое отверстие перед заполнением кадки жидким глиняным раствором затыкают деревянной пробкой. Более тяжелые песчинки и разного рода камушки оседают на дно в первую очередь. Затем, после отстаивания, вниз опускаются частицы глины. Постепенно вода сверху светлеет и становится наконец прозрачной (1.4а). Как только уровень светлой воды кажется чуть ниже верхнего отверстия, пробку вытаскивают, и осветленная, отстоявшаяся вода выливается из бочки (1.46). Через какое-то время вынимают пробку, расположенную ниже. Так постепенно сливается вся отстоявшаяся вода. Чтобы ускорить процесс оседания глины, в раствор предварительно добавляют горькую английскую соль (примерно одну щепоть на ведро). Вместо деревянной кадки можно использовать подходящую металлическую посудину. На разных уровнях в нее впаивают короткие трубки, которыезатыкают пробками.

После удаления отстоявшейся воды осторожно вычерпайте жидкую глину, оставляя нетронутым нижний слой, в котором находятся осевшие на дно камушки и песок. Глиняный раствор вылейте в широкий деревянный ящик или таз и поставьте его на солнце, чтобы из глины быстрее испарилась лишняя влага (1.5). Как только подсохшая глина потеряет текучесть, время от времени перемешивайте ее лопатой. После того как глина приобретет консистенцию густого теста и перестанет прилипать к рукам, ее закрывают полиэтиленовой пленкой или клеенкой и хранят до начала лепных работ.

Отощающие добавки

При изготовлении крупных изделий в жирную глину вводят так называемые отощающие добавки, которые способствуют уменьшению усадки при сушке и обжиге, предотвращая тем самым появление на изделии трещин и коробление.

Еще в древности при изготовлении больших сосудов, предназначенных для хранения продуктов, в глиняное тесто добавлялась дресва — крупный песок, получаемый дроблением камня-песчаника. Но самым распространенным отощающим материалом всегда был мелкий песок. Чтобы удалить из песка посторонние включения, его несколько раз промывают чистой водой, а затем сушат. Иногда в глину добавляют другие отощающие материалы, придающие ей дополнительные свойства. Керамика станет более легкой и пористой, еслив глиняное тесто ввести немного опилок. Народные мастера Средней Азии вместо опилок добавляют в глину пух тополя и болотного растения — рогоза, а также измельченную шерсть животных. Примесь так называемого шамота делает керамику более огнеупорной. Шамот можно приготовить из огнеупорного кирпича, который предварительно толкут и просеивают через сито, удаляя керамическую пыль. Оставшиеся в сите крошки размером не более просяного семени и есть шамот. Его добавляют в глиняное тесто не более 1/5 общей массы.

Наряду с шамотом для получения огнестойкой керамики используется бой истолченной и просеянной керамической посуды.

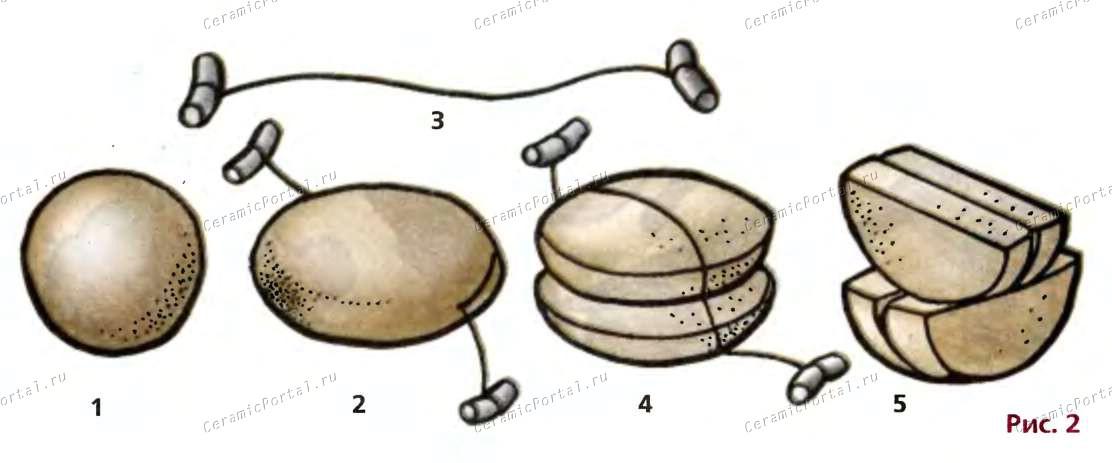

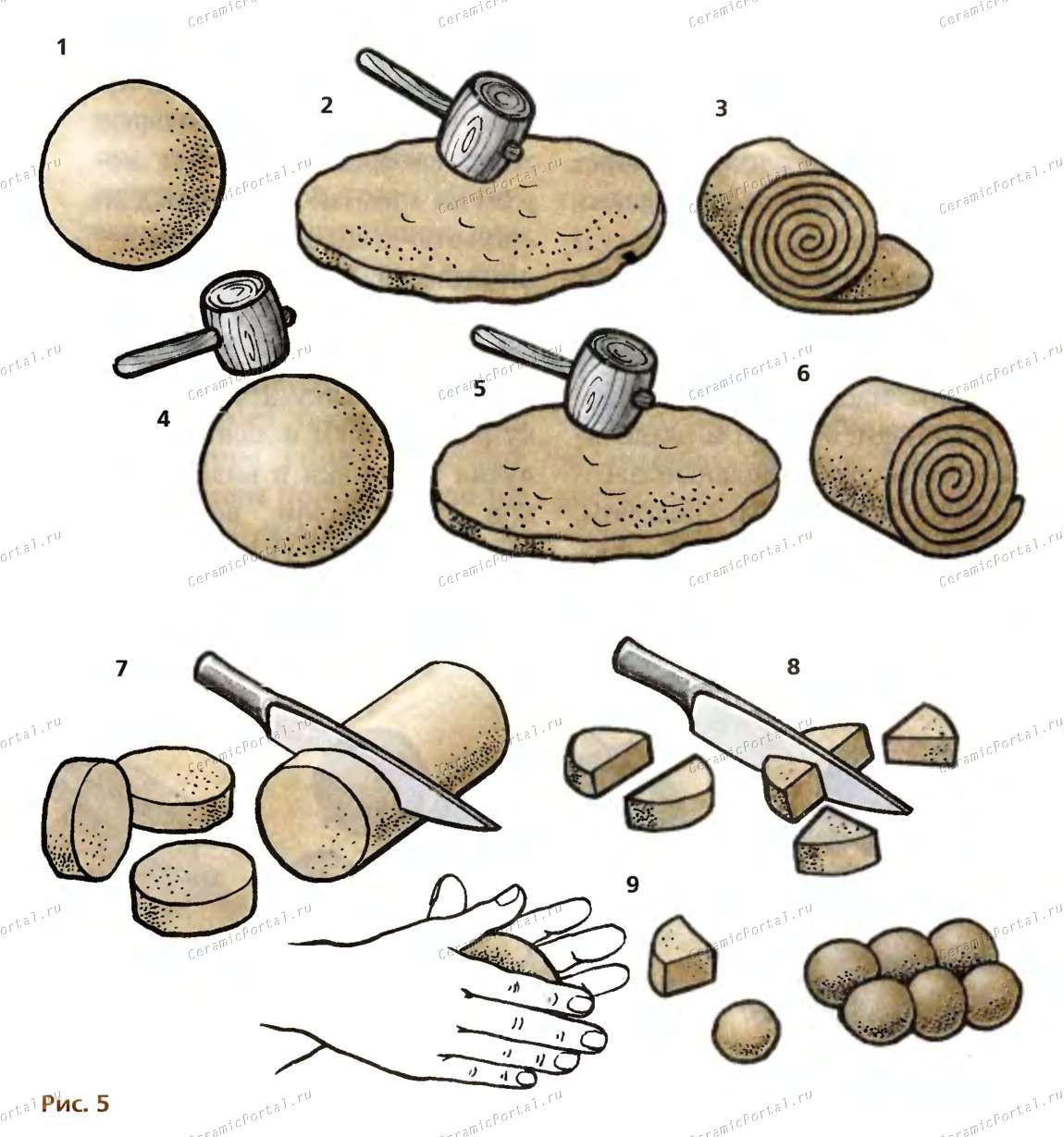

«Перебивание» глины

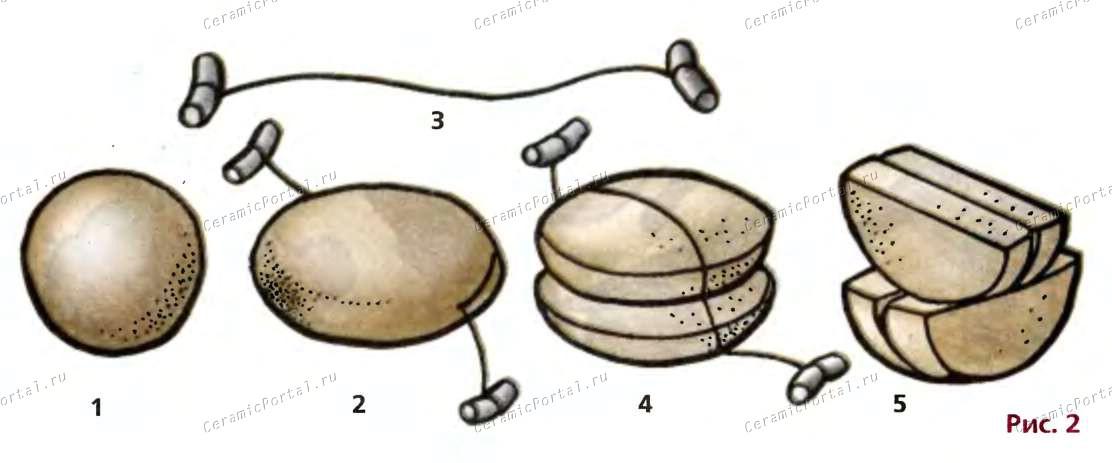

Непосредственно перед лепкой, чтобы удалить из вылежавшейся глины пузырьки воздуха и повысить ее однородность, глиняное тесто «перебивают» и переминают. «Перебивание» глины незаменимо в тех случаях, когда глина по каким-либо причинам была недостаточно хорошо очищена и в ней встречаются мелкие камушки и другие инородные включения. Обработку начинают с того, что из куска глины скатывают колобок (рис. 2.1), который затем приподнимают и с силой бросают на стол или верстак. При этом колобок слегка сплющивается и принимает форму каравая. В руки берут гончарную струну (стальную проволоку с двумя деревянными ручками на концах (2.2)) и разрезают «каравай» на две части (2.3). Подняв верхнюю половину, переворачивают ее срезанной стороной вверх и с силой бросают на стол. На нее также с силой бросают, не переворачивая, нижнюю половину (2.4). Слепившиеся половинки перерезают сверху вниз струной, затем один из разрезанных кусков глины бросают на стол, а на него — второй (2.5). Эту операцию повторяют несколько раз. При разрезании глиняного теста струна выталкивает из него встречающиеся на пути всевозможные камушки, вскрывает пустоты и уничтожает пузырьки воздуха. Чем больше сделано разрезов, тем чище и однороднее станет глиняное тесто.

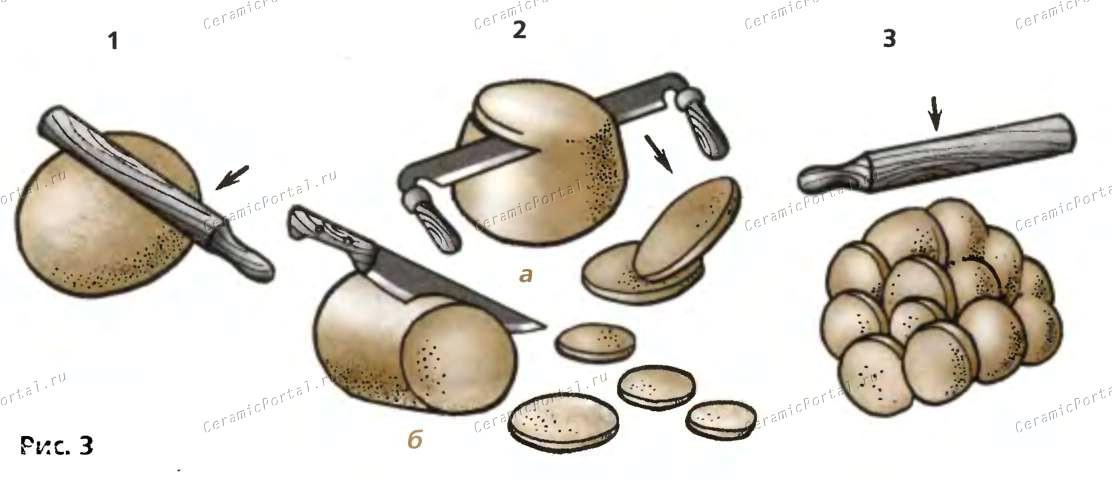

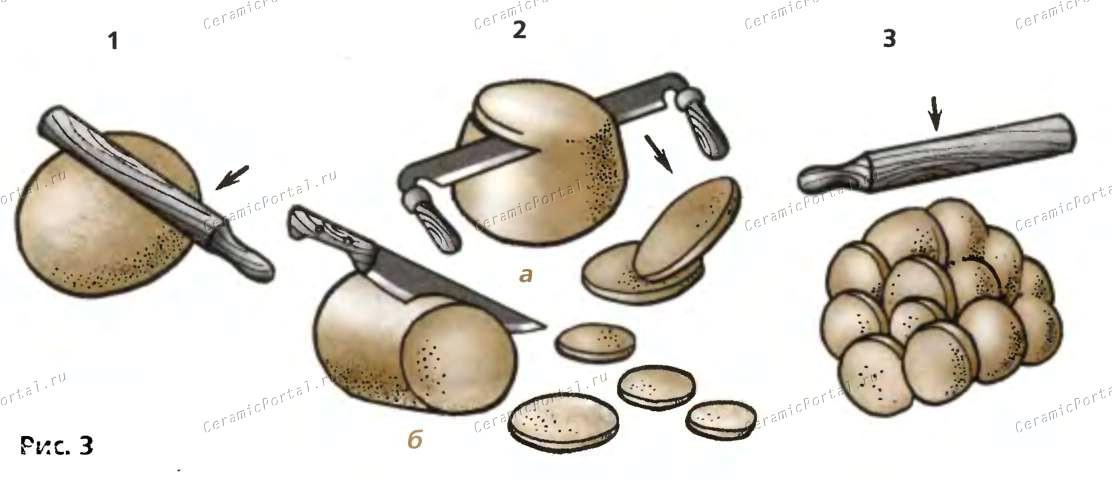

Обработать глиняное тесто можно также с помощью плотницкого струга или же большого ножа (рис. 3). Ком глины тщательно уплотняют с помощью массивной деревянной колотушки (3.1). Затем его с силой прижимают к столу или верстаку и срезают стругом (3.2а) или ножом тончайшие пластинки (3.26). Попадающиеся под лезвие всевозможные инородные включения отбрасывают в сторону. Чем тоньше срезаемые пластинки, тем чище и однороднее становится глиняное тесто. Полученные после строгания пластинки снова собирают в единый ком и уплотняют колотушкой до тех пор, пока он не станет монолитным (3.3). Подготовленный таким способом ком глины снова строгают. Эти приемы повторяют до тех пор, пока глиняное тесто не станет однородным и пластичным.

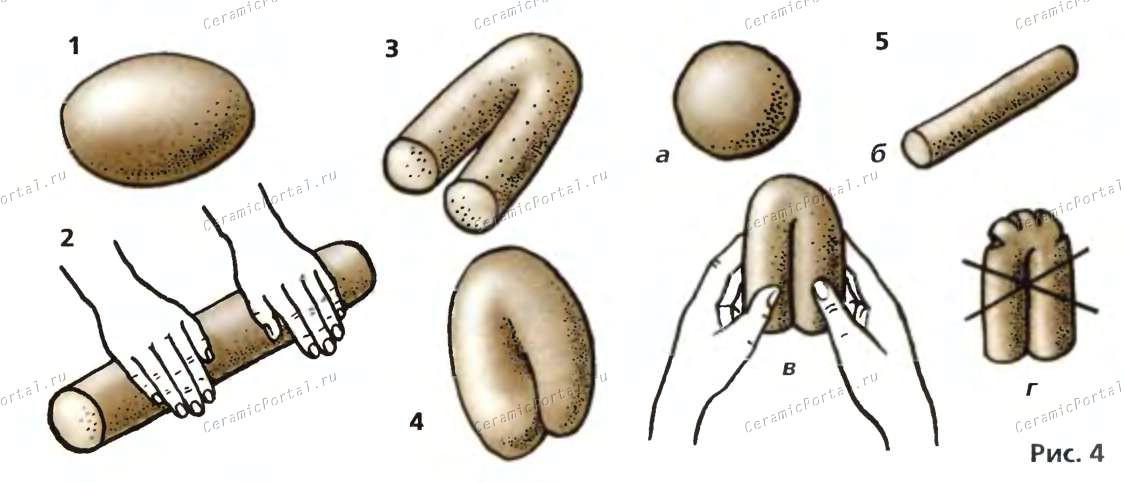

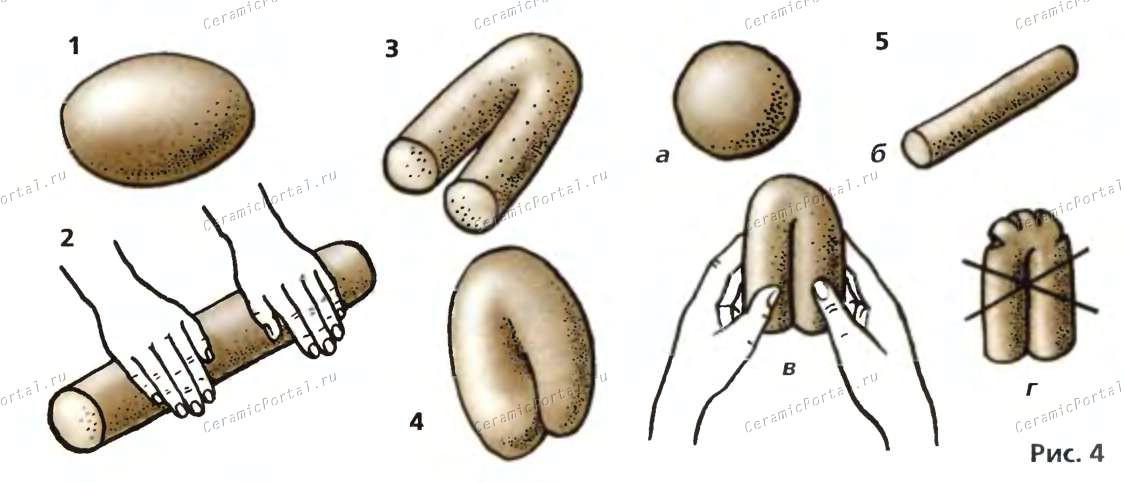

Перемин глины

Это последняя стадия подготовки глиняного теста, предназначенного для лепки. В руки берут ком глины (рис. 4.1) и раскатывают его так, чтобы получился удлиненный валик (4.2). Затем валик сгибают пополам (4.3) и обминают его так, чтобы опять получился округлый ком (4.4). С этого момента все операции промина повторяют в той же последовательности несколько раз.

Пластичность глиняного теста зависит не только от однородности его структуры и состава, но и влажности.

Если глина слишком сухая, ее перед каждым последующим перемином обильно сбрызгивают водой.

Определяют пластичность глины уже известным вам способом. Небольшой комок глины (4.5а) раскатывают между ладонями (4.56). Полученный жгут сгибают пополам. Если глина имеет высокую пластичность, то на изгибе жгута не появится ни единой трещины (4.5в).

Наличие трещин говорит о том, что глина слишком пересохла и ее необходимо увлажнить (4.5г).

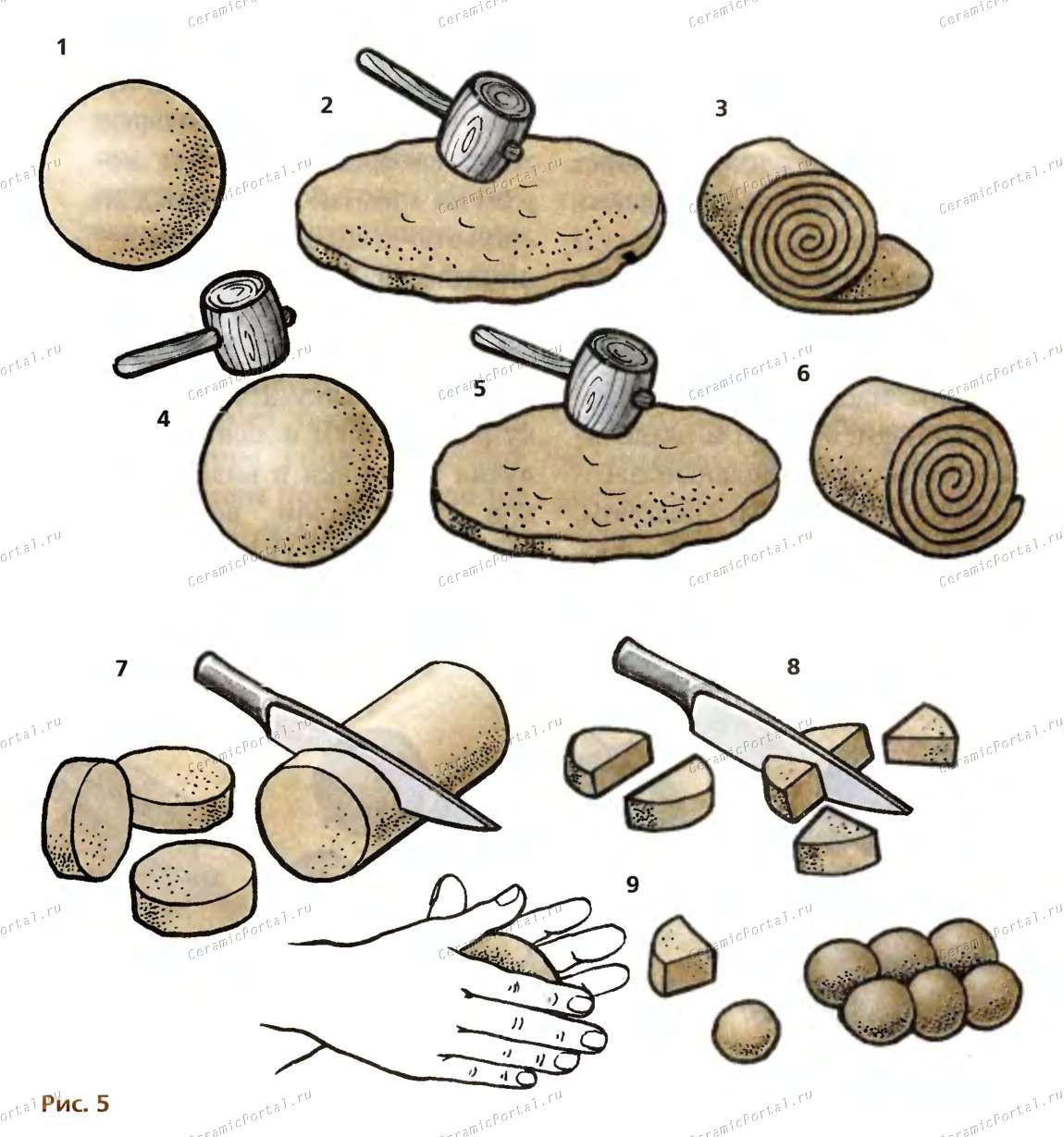

Известно множество народных способов подготовки глиняного теста. В некоторых областях России мастера-игрушечники проминают, а затем и разделяют глину на отдельные заготовки следующим способом. Глиняный ком (рис. 5.1) сплющивают деревянным молотком (5.2). Полученную пластину сворачивают в рулон (5.3). Рулон сминают молотком и лепят из него такой же ком, какой был в самом начале (5.4). Слепленный ком снова расплющивают (5.5) и пластину скручивают в рулон (5.6). Проделав все это несколько раз, рулон тщательно переминают и из полученного кома скатывают жгут, который разрезают ножом на «ломти» (5.7). Каждый «ломоть» в зависимости от величины будущей заготовки разрезают в свою очередь на две или четыре части (5.8). Каждую половинку и четвертинку раскатывают в ладонях, получая заготовки в виде шариков одинаковой величины (5.9). Заготовки укладывают в деревянный ящик, накрывают вначале увлажненной тканью, а затем уже клеенкой или полиэтиленовой пленкой. Иногда их складывают в какую-нибудь металлическую посудину, закрыв сверху крышкой. В таком виде заготовки могут храниться более месяца, не теряя при этом первоначальной пластичности.

Сушка глиняных изделий

Прежде чем попасть на «пожар», каждое глиняное изделие должно пройти подготовительную стадию, называемую сушкой.

Сушка — довольно длительный процесс. Поспешность может свести на нет всю предыдущую работу: при быстрой сушке изделие покрывается многочисленными трещинами и коробится. На первом этапе сушки влага из изделия должна испаряться как можно медленнее. В первые дни посуду и игрушки народные мастера сушат в помещении или под навесом в тихом заветренном месте, где не бывает сквозняков. На предварительную сушку уходит двое-трое суток. После этого изделия досушивали на протопленной печи. Чем лучше высохнет глина, тем больше надежды на то, что при обжиге не возникнет брак.

Изделие, имеющее сложную форму с множеством деталей, сушить нужно с особой осторожностью, например, опустив в какую-либо металлическую посудину или коробку, прикрыв ее сверху газетным листом. Крупное изделие можно покрыть сверху сухой тряпкой. На вторые сутки тряпку снимают, но продолжают сушить изделие в тени. Примерно на четвертые сутки средних размеров изделие можно досушивать на печи или на батарее центрального отопления. Высохшая глина приобретает достаточно высокую прочность, необходимую для дальнейшей обработки. Перед тем как подвергнуть обжигу, каждое изделие нужно тщательно осмотреть. Если будут обнаружены трещины, их необходимо тщательно заделать. Трещину смачивают водой и замазывают мягкой глиной. Кроме трещин, на изделии могут оказаться всевозможные неровности, случайные наслоения, приставшие к поверхности глиняные крошки и мелкие царапины. Испорченные участки нужно обработать циклей и зачистить мелкозернистой наждачной бумагой, а затем удалить глиняную пыль широкой кистью или щеткой.

Для придания изделию блеска применяют лощение. Один из древних способов лощения очень прост. Поверхность подсохшего изделия натирают любым гладким предметом, уплотняя верхний слой глины до появления блеска.

После обжига блеск становится сильнее. Лощеную посуду можно смело использовать в хозяйстве, так как она достаточно влагоустойчина. На Руси лощеную посуду с декоративной целью дополнительно подвергали чернению. Для этого в конце обжига в печь бросали какое- нибудь дымящее топливо, например, вар. Впитывая дым, сосуды становились черными, сохраняя блеск. Есть еще один способ чернения посуды. Раскаленную керамику бросают в опилки или в рубленую солому.

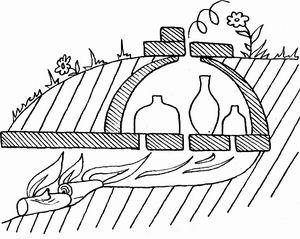

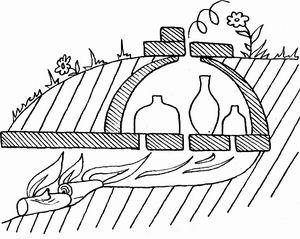

Обжиг глины. Строительство традиционного гончарного горна

Древнерусские гончары врезали свой горн в склон холма. Как это выглядело, вы можете видеть на рисунке, на котором горн нарисован в разрезе.

Горн для обжига керамики

Древнерусские гончарные горны: одноярусный из Белгорода (общий вид) и двухъярусный с Донецкого городища (разрез).

Кустарные горны открытого и закрытого типов.

Глины для горна потребуется очень много. Сначала ее надо тщательно подготовить. Глина не должна быть слишком жирной — на одну часть глины нужно добавить три части песка. Добавив воды, замесите массу в каком-нибудь большом корыте. Следите, чтобы она не была слишком жидкой! Для замешивания выстругайте из доски большую деревянную лопату.

Выбрав место для печи, выложите на нем слой глины и хорошо утрамбуйте его. На этом слое сделайте площадку из кирпичей или камней-валунов (используйте только гранитные камни, известняк для этого не годится) Камни скрепите глиняным раствором.

На этой площадке будем выкладывать круглую печь диаметром примерно 1 м. Ее делают, как очень большой горшок из жгутов. Жгуты нужны толстые, диметром не меньше 20 см. Чем толще стенки печи, тем лучше она будет держать тепло.

Выложив первый круг, продолжайте выкладывать жгуты по спирали. Уложив каждые три ряда, выровняйте стенки и утрамбуйте их деревянной колотушкой.

Возведя стенки на высоту 30 см — нижняя камера горна готова, в ней будут гореть дрова.

Теперь надо установить колосники-решетки, на которые вы будете ставить обжигаемые изделия. Для колосников нужно заранее подыскать железные прутья, решетки, сетки.

Уложите прутья поперек печи на небольшом расстоянии друг от друга так, чтобы глиняные изделия не проваливались между ними. Если прутья будут немного выступать за края горна, это не страшно.

А теперь продолжайте возводить стены, уменьшая диаметр спирали с каждым витком. Вот и готова вторая камера, в которой будут помещаться обжигаемые изделия. Вверху оставляем круглое отверстие — люк для загрузки горна.

Отверстие для топки, через которое кладут дрова, вырежьте большим ножом или саперной лопаткой сразу после возведения стен, пока глина не высохла.

Около «входа» в печку сделайте глиняные ворота из жгутов. Можете украсить печку налепленными узорами — пусть это будет, например, огнедышащий дракон.

В зависимости от погоды готовый горн сохнет 10—15 дней. На один-два дня лучше закрыть его мешковиной, а потом сушить на открытом воздухе. Если при сушке образуются трещины, забейте их глиняной массой. От дождя закрывайте горн куском полиэтилена, а еще лучше, постройте над ним небольшой навес.

Когда горн высохнет, его нужно обжечь. Хорошо, если к этому времени у вас накопятся и изделия для обжига — тогда вы сэкономите и дрова, и время. Горн загружают через верхнее отверстие. Сначала на колосники помещают крупные изделия, потом между ними и на них укладывают изделия поменьше. Люк прикрывают листом железа и засыпают черепками и сухой землей. Но оставьте сверху небольшую щель для выхода дыма, иначе не будет движения воздуха и огонь не разгорится.

Сначала печь прогревают на медленном огне, а потом подбрасывают больше и больше дров.

Обжиг начинают утром и заканчивают вечером. Ночью горн остынет, а утром его можно будет «разгружать», то есть вынимать из него готовые изделия. Если у вас под рукой нет достаточного количества глины, чтобы слепить горн, его можно построить по той же схеме из кирпичей. Температура в гончарном горне достигает 900°С. Изделия в горне прогреваются равномерно.

Обвар глиняных изделий

Обвар — последняя стадия обработки глиняной посуды в деревенских гончарнях.

После обвара глиняная посуда становится менее водопроницаемой и к тому же более прочной.

Обвар производится сразу же после того, как еще горячая посуда вынута из горна. Придерживая щипцами, ее окунали в заранее заготовленный жидкий раствор клейстера из ржаной или овсяной муки. Обваривали глиняную посуду также в квасной гуще, которая обычно оставалась на дне кадушки с квасом. Гончары Средней Азии для этих же целей применяли молочную сыворотку.

Мучной отвар и квасная гуща проникают глубоко в стенки глиняной посуды, обвариваются и надежно закупоривают ее поры. После обвара изменяется и внешний вид посуды: она покрывается многочисленными темными пятнами, придающими ей неповторимое своеобразие. К тому же пятна, по убеждению деревенских гончаров, предохраняют содержимое сосуда от дурного глаза.

Постепенно обваривание стало применяться все реже, гончары все больше используют глазурь или поливу - покрытие изделий тончайшим слоем стекла.

Приложение 2

|

Размял гончар в ладонях глину,

Отмерил ровно половину.

И поработав от души

Красивый вылепил кувшин.

А через несколько часов

Другой такой же был готов

«Теперь, - сказал, - извольте братцы,

Вот в этой печке обжигаться».

И пригрозил: «Смотрите мне,

Пробудьте два часа в огне».

Один кувшин шагнул в огонь,

За печку спрятался другой;

А после к сроку втихомолку

Полез с приятелем на полку.

Когда ж налили их водой

То дело кончилось бедой:

Один кувшин, что был в печи

Стоит спокойно и молчит

А наш хитрец через часок

Заныл, потёк, обмяк в комок.

Надёжен будет только тот,

Кто в жизни сквозь огонь пройдёт.

Омар Хайям |

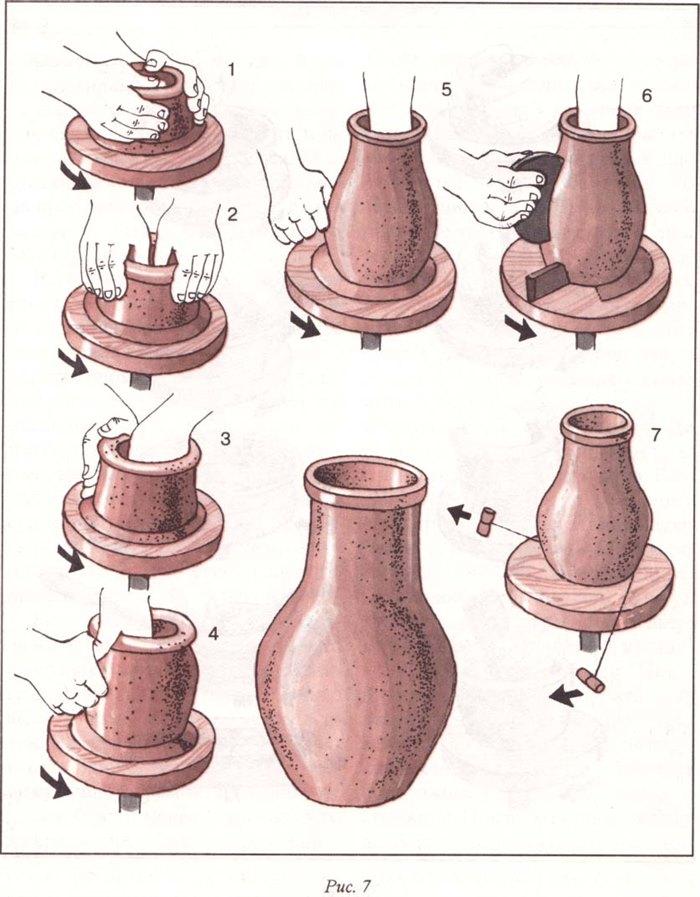

Инструкция «Изготовление крынки или горлача» Приложение 1

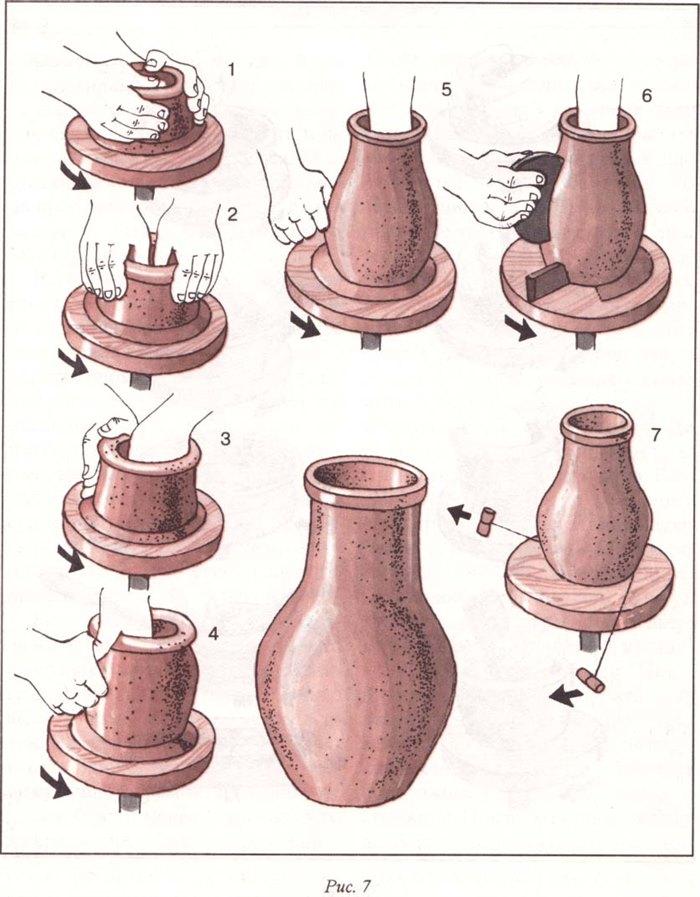

Промежуточная форма при изготовлении на гончарном круге большинства сосудов — цилиндр. После центровки и проминки глиняной массы приступайте к формовке цилиндра. Начинайте с того, что сделайте внутри заготовки углубление (рис. 7.1). Постепенно расширяйте его (7.2), а когда в образовавшуюся полость будет проходить рука, косточками пальцев разровняйте дно и начинайте вытягивать стенки двумя руками (7.3). Одна рука должна находиться внутри цилиндра, другая — на внешней стороне боковой поверхности. Руки постепенно перемещайте снизу вверх. Медленным сближением рук добивайтесь получения тонких стенок. При этом не забывайте, что на всех участках стенки должны иметь одинаковую толщину.

Этот прием повторяйте до тех пор, пока не добьетесь необходимой высоты цилиндра. Чтобы руки хорошо скользили и не рвали глину, не забывайте время от времени смачивать их водой.

Теперь приступайте к формовке из готового цилиндра основной части крынки — тулова (7.4). Мягко надавливая пальцами на стенки цилиндра с внутренней стороны, постепенно придавайте сосуду шарообразную форму. Рука внутри цилиндра и рука на внешней поверхности должны двигаться синхронно. В результате вы получите тулово будущей крынки. Точно так же, только теперь уже надавливая с внешней стороны, формуйте плечо и шейку, предварительно вытянув стенки до полной высоты крынки (7.5). Вылепив венчик, обработайте внешние поверхности крынки циклями, изгибы которых соответствуют ее форме (7.6). Затем снимите с круга оплывшую глину и губкой удалите накопившуюся внутри воду. Готовую крынку срежьте струной и снимите с круга (7.7).

Отчет

Тема проекта: Изделие народного промысла.

Данный проект реализуется в рамках уроков русского языка (уроки № 70,71,106)

Тип проекта: информационно - творческий;

Продолжительность проекта: среднесрочный;

Состав проектной группы: Кузьменков Руслан, учащийся 6 класса

Актуальность проекта: обусловлена большой значимостью воспитания нравственно - патриотических чувств у учащихся в современном обществе.

Гипотеза проекта: если знакомить учащихся с народными промыслами России, мастерством русских умельцев и русским фольклором, то это позволит им почувствовать себя частью русского народа, ощутить гордость за свою страну, богатую славными традициями.

Цель проекта:

формирование у детей познавательного интереса к русской народной культуре через ознакомление с народными промыслами.

Задачи проекта:

- познакомить учащихся с историей возникновения народных промыслов;

-познакомить учащихся с продуктами народного промысла;

-развивать внимание, мышление, творческое воображение, зрительную память, умение анализировать.

- осуществлять нравственное и эстетическое развитие личности ученика;

- развивать навыки художественного творчества;

-воспитывать любовь к русскому прикладному искусству, уважение к работам народных мастеров.

Организационный этап

Подготовка материалов:

• подбор наглядных и дидактических материалов;

• подготовка презентаций по ознакомлению учащихся с народными промыслами;

• подбор произведений фольклора, стихов на тему народных промыслов;

• подготовка материалов для организации творческой деятельности детей.

План реализации проекта:

Посещение музейного уголка МБОУ «Криволесская ОШ»

Беседа «Народные промыслы России»

Выбор изделия народного промысла, сбор информации по технологии его изготовления.

Оформление приложений к проектной работе (фотоматериалы, рисунки, стихи)

Создание текста публичного выступление о выбранном изделии.

Защита проекта на общешкольном мероприятии.

Предполагаемый результат: у учащихся сформируются представления о народных промыслах, в частности о гончарном деле.

Продукт проектной деятельности: доклад на заданную тему

Презентация проекта: выступление перед школьниками

Результативность проекта:

Русский народ никогда не любил сидеть без дела. Народному творчеству уделялось всегда много времени. Работая над проектом, учащийся тоже не сидел без дела, а приобщался к творчеству.

Опыт работы с учащимися показал, что их привлекают произведения народного искусства. Это доступно их восприятию, так как несёт в себе понятное ученикам содержание. Это знакомая им посуда из глины, которая или сохранилась у бабушек-дедушек, или уже покупается родителями и детьми, так как снова в моде. Особенно интересно им узнать об истории промысла, возникшего в родном крае. Таким образом, эта тема очень интересна и многогранна, она помогает развить не только творческую личность, но и воспитывает добропорядочность в обучающихся, любовь к родному краю, к своей стране в целом.

Материально-технические, информационные ресурсы

1. Богуславская И.Я. Русская глиняная игрушка. – Л.: Искусство, 1997.

2. Вишневская В.М. Хохлома. – Л., 1999.

3. Горичева В.С., Нагибина М.И. Сказку сделаем из глины, теста, снега, пластилина. – Ярославль.: Академия развития, 1998.

4. Крупин В. Дымка. – М.: Малыш, 1988.

5. Пантелеева Л. Искусство русской глиняной игрушки // Дошкольное воспитание. – 1989. – №9. – с. 43 – 47.

6. Полунина.Н. Искусство и дети. – М.: Просвещение, 2002.

7. Попова О.С. Русское народное искусство. – М., 1992.

8. Рондели Л.Д. Народное декоративно-прикладное искусство. – М.: Просвещение, 1984.

9. Уткин П.И., Королёва Н.С. Народные художественные промыслы. – М.: Высшая школа, 1992.

10. Федотов Г. Послушная глина. Основы художественного ремесла. – М.: АСТ – Пресс, 1997.

11. Интернет – ресурсы.

12. Компьютер.

13. Принтер.

Кринка, криночка, (по Далю) малый горлач, балакирь, глок, глечик, узкий высокий молочный горшок с раструбом; в кринках держат простоквашу, молоко в бурачках.

Кринка, криночка, (по Далю) малый горлач, балакирь, глок, глечик, узкий высокий молочный горшок с раструбом; в кринках держат простоквашу, молоко в бурачках.