СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Программа география 5-9 класс ФГОС

Предлагаемая программа соответствует положениям Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, в том числе требованиям к результатам освоения основной образовательной программы, фундаментальному ядру содержания общего образования, Примерной программе по географии. Программа отражает идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Программы формирования универсальных учебных действий (УУД), составляющих основу для саморазвития и непрерывного образования, выработки коммуникативных качеств, целостности общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся.

Просмотр содержимого документа

«Программа география 5-9 класс ФГОС»

Рабочая программа по учебному предмету

« География»

Планируемые результаты освоения учебного предмета «География. 5-9 класс»

При изучении предмета, курса «География.» в основной школе обеспечивается достижение личностных, метапредметных и предметных результатов.

Личностными результатами обучения географии является формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных, гуманистических и эстетических принципов и норм поведения.

Изучение географии в основной школе обуславливает достижение следующих результатов личностного развития:

воспитание патриотизма, уважения к Отечеству; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования, с учетом устойчивых познавательных интересов, развития опыта участия в социально значимом труде;

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общества;

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;

формирование основ экологической культуры.

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы основного общего образования являются:

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебной и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы;

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;

смысловое чтение;

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; планирование и регуляция своей деятельности;

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникативных технологий;

формирование и развитие экологического мышления.

Предметными результатами освоения основной образовательной программы по географии являются:

понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, ее роли в решении современных практических задач человечества и глобальных проблем

формирование представления о современной географической научной картине мира и владение основами научных географических знаний;

умение работать с разными источниками географической информации;

умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений;

овладение основами картографической грамотности;

овладение элементарными практическими умениями применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характеристик компонентов географической среды;

формирование умений и навыков применять географические знания в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям проживания на определенной территории, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;

умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий, оценивать их последствия.

Выпускник научится:

использовать различные источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-ориентированных задач;

анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию;

находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) зависимости и закономерности;

определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания;

выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации содержащуюся в них противоречивую информацию;

составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием разных источников географической информации;

представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач.

Выпускник получит возможность научиться:

ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных навигационных приборов;

читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты;

строить простые планы местности;

создавать простейшие географические карты различного содержания;

различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить их простейшую классификацию;

использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде;

проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков;

оценивать характер взаимодействия деятельности человек и компонентов природы в разных географических условиях, с точки зрении

концепции устойчивого развития.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА

Результаты изучения учебного предмета

Личностным результатом обучения географии в основной школе является формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения.

Важнейшие личностные результаты обучения географии:

– ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции:

гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности;

осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона);

осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран;

представление о России как субъекте мирового географического пространства, её месте и роли в современном мире;

осознание единства географического пространства России как единой среды обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб;

осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;

– гармонично развитые социальные чувства и качества:

умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей;

эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и рационального использования;

патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране;

уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов, толерантность;

готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с собственными интересами и возможностями;

– образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях.

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на понимание собственной деятельности и сформированных личностных качеств:

– умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям;

– умение толерантно определять своё отношение к разным народам;

– умение использовать географические знания для адаптации и созидательной деятельности.

Метапредметными результатами изучения курса «География» является формирование универсальных учебных действий (УУД).

Регулятивные УУД:

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения управлять своей познавательной деятельностью;

– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты:

5–6 классы

самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта;

выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели;

составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта);

работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно;

в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.

7–9 классы

самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной деятельности;

выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели;

составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта);

подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель;

работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер);

планировать свою индивидуальную образовательную траекторию;

работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет);

свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий.

в ходе представления проекта давать оценку его результатам;

самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха;.

уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности;

организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия;

умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения.

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).

Познавательные УУД:

– формирование и развитие посредством географического знания познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся;

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных технологий:

5–6- классы

анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. выявлять причины и следствия простых явлений;

осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания);

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;

создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта;

составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.);

вычитывать все уровни текстовой информации;

уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность.

7–9 классы

анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия;

давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала;

осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;

обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;

создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область;

представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков;

преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и представления информации. представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата;

понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. для этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы слушания;

самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности;

уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей. уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы.

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на:

осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого развития;

освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и его отдельных регионов, на основе которых формируется географическое мышление учащихся;

использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования современных социоприродных проблем и проектирования путей их решения;

использование карт как информационных образно-знаковых моделей действительности.

Коммуникативные УУД:

5–6 классы

самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).

7–9 классы

отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;

в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен);

учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;

понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;

уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций.

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.

Предметными результатами изучения курса «География» 5–9-х классах являются следующие умения:

5 класс

осознание роли географии в познании окружающего мира:

- объяснять роль различных источников географической информации.

освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира:

- объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли;

- формулировать природные и антропогенные причины изменения окружающей среды;

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений.

использование географических умений:

- находить в различных источниках и анализировать географическую информацию;

-составлять описания различных географических объектов на основе анализа разнообразных источников географической информации;

- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характеристик компонентов природы.

использование карт как моделей:

- определять на карте местоположение географических объектов.

понимание смысла собственной действительности:

- определять роль результатов выдающихся географических открытий;

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений;

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды.

6 класс

осознание роли географии в познании окружающего мира:

- объяснять роль различных источников географической информации.

освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира:

- объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли;

- объяснять воздействие Солнца и Луны на мир живой и неживой природы;

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений;

- определять географические процессы и явления в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменения в результате деятельности человека;

- различать типы земной коры; выявлять зависимость рельефа от воздействия внутренних и внешних сил;

- выявлять главные причины различий в нагревании земной поверхности;

- выделять причины стихийных явлений в геосферах.

использование географических умений:

- находить в различных источниках и анализировать географическую информацию;

-составлять описания различных географических объектов на основе анализа разнообразных источников географической информации;

- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характеристик компонентов природы.

использование карт как моделей:

- определять на карте местоположение географических объектов.

понимание смысла собственной действительности:

- формулировать своё отношение к природным и антропогенным причинам изменения окружающей среды;

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений;

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды.

7 класс

осознание роли географии в познании окружающего мира:

- объяснять результаты выдающихся географических открытий и путешествий.

освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира:

- составлять характеристику процессов и явлений, характерных для каждой геосферы и географической оболочки;

- выявлять взаимосвязь компонентов геосферы и их изменения;

- объяснять проявление в природе Земли географической зональности и высотной поясности;

- определять географические особенности природы материков, океанов и отдельных стран;

- устанавливать связь между географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран;

- выделять природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на глобальном, региональном и локальном уровнях.

использование географических умений:

- анализировать и оценивать информацию географии народов Земли;

- находить и анализировать в различных источниках информацию, необходимую для объяснения географических явлений, хозяйственный потенциал и экологические проблемы на разных материках и в океанах.

использование карт как моделей:

- различать карты по содержанию, масштабу, способам картографического изображения;

- выделять, описывать и объяснять по картам признаки географических объектов и явлений на материках, в океанах и различных странах.

понимание смысла собственной действительности:

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений;

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды, её влияния на особенности культуры народов; районов разной специализации хозяйственной деятельности крупнейших регионов и отдельных стран мира.

8 класс

осознание роли географии в познании окружающего мира:

- объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и природы;

- объяснять роль географической науки в решении проблем гармоничного социоприродного развития.

освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира:

- выявлять зависимость размещения населения и его хозяйственной деятельности от природных условий территории;

- определять причины и следствия геоэкологических проблем;

- приводить примеры закономерностей размещения населения, городов;

- оценивать особенности географического положения, природно-ресурсного потенциала, демографической ситуации, степени урбанизации.

использование географических умений:

- анализировать и объяснять сущность географических процессов и явлений;

- прогнозировать изменения: в природе, в численности и составе населения;

- составлять рекомендации по решению географических проблем.

использование карт как моделей:

- пользоваться различными источниками географической информации: картографическими, статистическими и др.;

- определять по картам местоположение географических объектов.

понимание смысла собственной действительности:

- формулировать своё отношение к культурному и природному наследию;

- выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, рациональному природопользованию, качеству жизни населения, деятельности экономических структур, национальным проектам и государственной региональной политике.

9 класс

осознание роли географии в познании окружающего мира:

- объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и природы;

- объяснять сущность происходящих в России социально-экономических преобразований;

- аргументировать необходимость перехода на модель устойчивого развития;

- объяснять типичные черты и специфику природно-хозяйственных систем и географических районов.

освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира:

- определять причины и следствия геоэкологических проблем;

- приводить примеры закономерностей размещения отраслей, центров производства;

- оценивать особенности развития экономики по отраслям и районам, роль России в мире.

использование географических умений:

- прогнозировать особенности развития географических систем;

- прогнозировать изменения в географии деятельности;

- составлять рекомендации по решению географических проблем, характеристики отдельных компонентов географических систем.

использование карт как моделей:

- пользоваться различными источниками географической информации: картографическими, статистическими и др.;

- определять по картам местоположение географических объектов.

понимание смысла собственной действительности:

- формулировать своё отношение к культурному и природному наследию;

- выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, рациональному природопользованию, качеству жизни населения, деятельности экономических структур, национальным проектам и государственной региональной политике.

Содержание учебного предмета

««География 5-9 класс»

5 класс (35 часов)

Раздел 1. Введение. Географическое познание нашей планеты(3 часа).

Что изучает география? Географические объекты, процессы и явления. Уникальные географические объекты. Зарождение древней географии.

Как географы изучают объекты и процессы? Наблюдения - способ изучения географических объектов и процессов.

Пр. р №1 «Составление календаря природы»

Раздел 2. Земля как планета солнечной системы(5 часов).

Положение Земли в Солнечной системе. Планеты земной группы. Возникновение Земли. Форма и размеры Земли. Метод географического моделирования.

Земная ось и географические полюсы. Географические следствия движения Земли вокруг Солнца. Смена времен года на Земле. Дни весеннего и осеннего равноденствия, летнего и зимнего солнцестояния. Тропики и полярные круги.

Пояса освещенности. Вращение Земли вокруг своей оси. Смена дня и ночи на Земле.

Раздел 3. Геосферы Земли(27часов).

Тема 1. Литосфера (8часов).

Недра Земли. Внутреннее строение Земли: ядро, мантия, земная кора. Литосфера -твердая оболочка Земли. Способы изучения земных глубин.

Проявление внутренних процессов на земной поверхности. Вулканы и гейзеры.

Вещества земной коры: минералы и горные породы. Образование горных пород. Магматические, осадочные и метаморфические горные породы.

Материковая и океаническая земная кора. Нарушение слоев земной коры. Виды движения земной коры. Землетрясения. Сила землетрясения.

Рельеф. Формы рельефа. Относительная высота форм рельефа. Способы определения относительной высоты географических объектов.

Условия жизни человека в горах и на равнинах. Полезные ископаемые.

Пр. р№2«Горные породы, слагающие земную кору»

Пр. р№3 «Определение высоты холма простейшим инструментом»

Тема 2. Атмосфера (5 часов).

Атмосфера Земли. Размеры атмосферы. Вещественный состав и строение атмосферы.

Погода. Наблюдения за погодой на метеорологической станции. Заочная экскурсия в музей «Метеорологическая станция Симбирска».

Как атмосфера влияет на человека и его условия жизни. Влияние человека на атмосферу. Опасные и редкие явления в атмосфере.

Пр.р.№4«Составление прогноза погоды по народным приметам»

Тема 3. Водная оболочка Земли (7 часов).

Гидросфера и ее части. Вещественный состав гидросферы. Круговорот воды на Земле.

Мировой океан. Береговая линия. Части мирового океана. Суша в океане.

Разнообразие вод суши. Река, речная система, бассейн реки, водораздел. Горные и равнинные реки. Пороги и водопады.

Что такое озеро? Озерная вода. Ледники. Горные и покровные ледники. Айсберги. Подземные воды.

Вода- основа жизни на Земле. Использование человеком энергии воды. Отдых и лечение «на воде».

Пр.р.№5«Описание реки (озера) по плану»

Тема 4. Биосфера (7часов).

Биосфера. Вещественный состав и границы биосферы. Современное научное представление о возникновении и развитии жизни на Земле.

Растительный и животный мир Земли. Влажные экваториальные леса. Саванны. Тропические пустыни.

Степи. Лиственные леса. Тайга.

Тундра. Арктические и антарктические пустыни. Жизнь в океане.

Природное окружение человека. Природные особо охраняемые территории. Заочное знакомство с Лапландским заповедником.

П.р.6 « Виртуальное путешествие по экологической тропе Лапландского заповедника»

6 класс (35 часов)

Введение. Географическое познание нашей планеты (6 ч)

География в античное время. Развитие картографии. Картографический метод. Расширение географического кругозора в Средние века. Открытия викингов. Торговые пути в Азию. Географические достижения в Китае и на арабском Востоке. Три пути в Индию. Первое кругосветное плавание

Продолжение эпохи Великих географических открытий. Первые научные экспедиции. Экспедиционный метод в географии

Исследование полярных областей Земли. Изучение Мирового океана. Космическое землеведение

Изображение земной поверхности (12 ч)

План местности (6 ч)

Различные способы изображения местности. Дистанционный метод изучения Земли.

Ориентиры и ориентирование на местности с помощью компаса. Определение расстояний на местности различными способами.

Масштаб топографического плана и карты. Условные знаки плана и карты. Главная точка условного знака.

Инструментальная и глазомерная, полярная и маршрутная съёмка местности

Абсолютная высота точек земной поверхности. Способы показа рельефа на топографических картах. Горизонтали и бергштрихи. Чтение карты Большого Соловецкого острова

Разнообразие планов (план города, туристические планы, военные и исторические, автомобильные и транспортные планы)

Глобус и географическая карта — модели земной поверхности (6 ч)

Метод моделирования в географии. Глобус. Масштаб и градусная сеть глобуса

Географическая широта и географическая долгота, их обозначения на глобусе

Примеры способов определения расстояний по глобусу. Ориентирование глобуса. Способы изображения рельефа на глобусе. Изогипсы и изобаты. Шкала высот и глубин

Способы перехода от сферической поверхности глобуса к плоскости географической карты. Картографические проекции. Географические карты. Масштаб географической карты. Линии градусной сетки на картах. Примеры работы с географическими картами

Условные знаки мелкомасштабных географических карт. Разнообразие географических карт и их использование людьми разных профессий. Географический атлас. Система космической навигации.

Геосферы Земли (15 ч)

Литосфера (5 ч)

Минералы и их свойства.

Ильменский минералогический заповедник.

Разрушение и изменение горных пород и минералов под действием внешних процессов. Виды выветривания. Деятельность ветра, воды и льда по перемещению и откладыванию обломочного материала. Деятельность человека, преобразующая земную поверхность.

Формирование рельефа земной поверхности как результат действия внутренних и внешних сил. Горный рельеф. Различия гор по высоте. Высочайшие горы мира.

Равнинный рельеф. Разнообразие равнин по высоте. Формы равнинного рельефа. Крупнейшие по площади равнины мира.

Как изучают рельеф океанического дна. Части подводных окраин материков. Срединно-океанические хребты. Ложе океана, его рельеф.

Атмосфера (6 ч)

Распределение солнечных лучей в атмосфере Земли. Подстилающая поверхность. Нагрев поверхности суши и океана. Как нагревается атмосферный воздух. Изменение температуры воздуха в течение суток. Суточная амплитуда температуры воздуха.

Что такое атмосферное давление и как его измеряют. Изменение атмосферного давления с высотой. Сведения о температуре воздуха и атмосферном давлении на карте погоды.

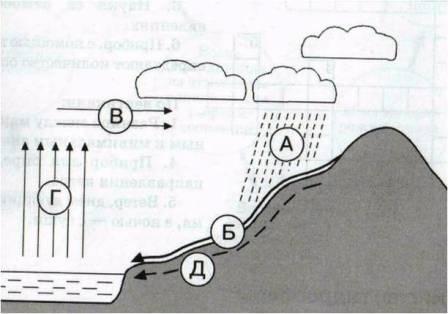

Восходящие и нисходящие потоки воздуха. Ветер — движение воздуха вдоль земной поверхности. Направление и скорость ветра. Сведения о ветре на карте погоды. Роза ветров. Бризы. Муссоны.

Водяной пар. Влажность воздуха. Абсолютная и относительная влажность воздуха. Изменение относительной влажности воздуха с высотой. Уровень конденсации. Образование облаков. Облака и их виды. Туман. Образование и выпадение осадков. Виды атмосферных осадков. Измерение осадков. Сведения об облаках и осадках на карте погоды. Изменение количества осадков в течение года.

Что такое климат. Причины разнообразия климата на Земле. Как рассчитывают климатические показатели.

Гидросфера (2 ч)

Солёность и температура морской воды. Движения морских вод: течения, приливы и отливы. Тёплые и холодные течения.

Река. Речная долина. Питание и режим реки. Озеро. Происхождение озёрных котловин. Питание озёр. Многолетняя мерзлота. Подземные воды. Условия образования межпластовых вод. Болота.

Биосфера и почвенный покров (1 ч)

Биологический круговорот веществ. Почва. Образование почвы. Плодородие почв.

Почвенные организмы. В.В. Докучаев. Рождение науки о почвах.

Географическая оболочка Земли (1 ч)

Круговорот вещества на Земле. Природно-территориальный комплекс. Географическая оболочка Земли. А.А. Григорьев о географической оболочке. Состав и строение географической оболочки. Появление и развитие человечества в географической оболочке. Расселение человека на Земле.

Образование рас в разных природных условиях.

Резерв 2 ч

Перечень географических объектов (номенклатура)

Тема «Литосфера»

Равнины: Амазонская низменность, Восточно-Европейская, Западно-Сибирская, Великая Китайская, Великие равнины.

Плоскогорья: Среднесибирское, Аравийское, Декан, Бразильское.

Горы:Гималаи, гора Эверест (Джомолунгма), гора Эльбрус, Анды, Кордильеры, Альпы, Кавказ, Уральские, Скандинавские, Аппалачи, Атлас.

Вулканы: Везувий, Гекла, Кракатау, Ключевская сопка, Орисаба, Килиманджаро, Котопахи, Этна.

Места распространения гейзеров: острова Исландия, Новая Зеландия, полуостров Камчатка, горы Кордильеры.

Тема «Гидросфера»

Моря:Черное,Балтийское, Баренцево, Средиземное,Красное, Охотское, Японское, Карибское.

Заливы: Бенгальский, Мексиканский, Персидский, Гвинейский.

Проливы: Берингов, Гибралтарский, Магелланов, Дрейка, Малаккский.

Острова: Гренландия, Мадагаскар, Гавайские, Большой Барьерный риф, Новая Гвинея.

Полуострова: Аравийский, Скандинавский, Лабрадор, Индостан, Сомали, Камчатка.

Течения: Гольфстрим, Северо-Тихоокеанское, Лабрадорское, Перуанское, Западных ветров, Бразильское, Северо-Атлантическое.

Реки:Нил, Амазонка, Миссисипи с Миссури, Конго, Енисей, Волга, Лена, Амур, Обь, Терек, Хуанхэ.

Озера:Каспийское, Байкал, Ладожское, Аральское, Виктория, Танганьика, Верхнее, Онежское.

Области оледенения: Антарктида, Гренландия, ледники Гималаев и Кордильер

География. Материки и океаны

(7 класс, 70 часов)

Раздел 1. Планета, на которой мы живем (21 час)

Тема 1. Литосфера – подвижная твердь (6 часов)

Содержание темы

Материки и океаны. и части света. Части света. Острова: материковые, вулканические, коралловые. Геологическое время. Эры и периоды в истории Земли. Ледниковый период. Строение земной коры. Материковая и океаническая земная кора. Дрейф материков и теория литосферных плит. Процессы, происходящие в зоне контактов между литосферными плитами, и связанные с ними формы рельефа. Платформы и равнины. Складчатые пояса и горы. Эпохи горообразования. Сейсмические и вулканические пояса планеты.

Практическая работа:

1. Составление картосхемы «Литосферные плиты», прогноз размещения материков и океанов в будущем.

Тема 2. Атмосфера – мастерская климата (4 часа)

Содержание темы:

Пояса Земли: тепловые, пояса увлажнения, пояса атмосферного давления. Воздушные массы и климатические пояса. Особенности климата основных и переходных климатических поясов. Карта климатических поясов. Климатограммы. Климатообразующие факторы: широтное положение, рельеф, влияние океана, система господствующих ветров, размеры материков. Понятие о континентальности климата. Разнообразие климатов Земли.

Практические работы:

1. Определение главных показателей климата различных регионов планеты по климатической карте мира.

2. Определение типов климата по предложенным климатограммам.

Тема 3. Мировой океан – синяя бездна (4 часа)

Содержание темы:

Понятие о Мировом океане. Части Мирового океана. Глубинные зоны Мирового океана. Виды движений вод Мирового океана. Волны и их виды. Классификации морских течений. Циркуляция вод Мирового океана. Органический мир морей и океанов. Океан — колыбель жизни. Виды морских организмов. Влияние Мирового океана на природу планеты. Особенности природы отдельных океанов Земли.

Практические работы:

Построение профиля дна океана по одной из параллелей, обозначение основных форм рельефа дна океана.

Тема 4. Географическая оболочка – живой механизм (2 часа)

Содержание темы

Понятие о географической оболочке. Природный комплекс (ландшафт). Природные и антропогенные ландшафты. Свойства географической оболочки: целостность, римичность и зональность. Закон географической зональности. Природные комплексы разных порядков. Природные зоны. Экваториальный лес, арктическая пустыня, тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, степь, саванна, тропическая пустыня. Понятие о высотной поясности.

Практическая работа:

1. Выявление и объяснение географической зональности природы Земли.

2. Описание природных зон Земли по географическим картам.

3. Сравнение хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах.

Тема 5. Человек – хозяин планеты (5 часов)

Содержание темы

Возникновение человека и предполагаемые пути его расселения по материкам. Хозяйственная деятельность человека и ее изменение на разных этапах развития человеческого общества. Присваивающее и производящее хозяйство. Охрана природы. Международная «Красная книга». Особо охраняемые территории. Всемирное природное и культурное наследие. Численность населения Земли и его размещение. Человеческие расы. Народы. География религий. Политическая карта мира. Этапы ее формирования. Страны современного мира.

Практическая работа:

1. Определение и сравнение различий в численности, плотности и динамике населения разных регионов и стран мира.

Раздел 2. Материки планеты Земля (48 часов)

Тема 1. Африка — материк коротких теней (9 часов)

Содержание темы

История открытия, изучения и освоения. Особенности географического положения и его влияние на природу материка. Африка — древний материк. Главные черты рельефа и геологического строения: преобладание плоскогорий и Великий Африканский разлом. Полезные ископаемые: золото, алмазы, руды. Африка — самый жаркий материк. Величайшая пустыня мира – Сахара. Оазисы. Озера тектонического происхождения: Виктория, Танганьика. Двойной набор природных зон. Саванны. Национальные парки Африки.

Неравномерность размещения население, его быстрый рост. Регионы Африки: Арабский север, Африка к югу от Сахары. Особенности человеческой деятельности и изменение природы Африки под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия.

Практические работы:

1. Определение координат крайних точек материка, его протяженности с севера на юг в градусной мере и километрах.

2. Обозначение на контурной карте главных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых.

Тема 2. Австралия — маленький великан (6 часов)

Содержание темы

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Самый маленький материк, самый засушливый материк, целиком расположенный в тропиках. Изолированность и уникальность природного мира материка. Население Австралии. Европейские мигранты. Неравномерность расселения. Особенности человеческой деятельности и изменение природы Австралии под ее влиянием. Австралийский Союз – страна-материк. Главные объекты природного и культурного наследия. Океания – островной регион. Влажный тропический климат и небогатый природный мир островов.

Практическая работа:

1. Сравнение географического положения Африки и Австралии, определение черт сходства и различия основных компонентов природы материков.

Тема 3. Антарктида — холодное сердце (2 часа)

Содержание темы:

Особенности географического положения. Самый изолированный и холодный материк планеты. История открытия, изучения и освоения. Покорение Южного полюса. Основные черты природы материка: рельеф, скрытый подо льдом, отсутствие рек, «кухня погоды». Антарктические научные станции.

Тема 4. Южная Америка — материк чудес (8 часов)

Содержание темы:

Географическое положение — основа разнообразия природы Южной Америки. История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Горы и равнины Южной Америки. Богатство рудными полезными ископаемыми. Разнообразие климатов. Самый влажный материк. Амазонка – самая полноводная река планеты. Реки – основные транспортные пути. Богатый и своеобразный растительный и животный мир материка.

Население и регионы Южной Америки. Смешение трех рас. Равнинный Восток и Горный Запад. Особенности человеческой деятельности и изменение природы Южной Америки под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия.

Практические работы:

1. Выявление взаимосвязей между компонентами природы в одном из природных комплексов материка с использованием карт атласа.

Тема 5. Северная Америка — знакомый незнакомец (8 часов)

Содержание темы

Географическое положение. История открытия, изучения и освоения. Геологическое строение и рельеф. Великие горы и равнины. Стихийные бедствия. Великий ледник. Полезные ископаемые. Разнообразие типов климата. Реки Северной Америки. Великие Американские озера. Широтное и меридиональное простирание природных зон. Богатство растительного и животного мира. Формирование населения материка. Современное население. Регионы Северной Америки. Англо-Америка, Центральная Америка и Латинская Америка. Особенности человеческой деятельности и изменение природы материка под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия.

Практические работы:

1. Оценка влияния климата на жизнь и хозяйственную деятельность населения.

Тема 6. Евразия – музей природы (10 часов)

Содержание темы:

Самый большой материк. История изучения и освоения. Основные черты природы. Сложное геологическое строение. Самые высокие горы планеты и самая глубокая впадина суши. Богатство полезными ископаемыми. Все типы климатов Северного полушария. Разнообразие рек, крупнейшие реки Земли. Самые большие озера: Каспийское, Байкал. Население и регионы Евразии. Наиболее населенный материк. Сложный национальный состав, неравномерность размещения населения. Европа и Азия. Роль Европы в развитии человеческой цивилизации. Юго-Западная Азия – древнейший центр человеческой цивилизации. Южная Азия – самый населенный регион планеты. Особенности человеческой деятельности и изменение природы материка под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия.

Практические работы:

1. Определения типов климата Евразии по климатическим диаграммам.

2. Сравнение природных зон Евразии и Северной Америки по 40-й параллели.

3. Составление географической характеристики стран Европы и Азии по картам атласа и другим источникам географической информации.

Раздел 3. Взаимоотношения природы и человека (4 часа)

Содержание темы:

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Влияние хозяйственной деятельности людей на литосферу, гидросферу, атмосферу, биосферу; меры по их охране. Центры происхождения культурных растений.

Практическая работа:

Изучение правил поведения человека в окружающей среде, мер защиты от катастрофических явлений природного характера.

Резерв времени – 2 часа

Географическая номенклатура

Тема «Африка – материк коротких теней»:

Атласские горы, Эфиопское нагорье, Восточно-Африканское плоскогорье; вулкан Килиманджаро;

Нил, Конго, Нигер, Замбези;

Виктория, Танганьика, Чад;

Египет (Каир), Алжир (Алжир), Нигерия (Лагос), Заир (Киншаса), Эфиопия (Аддис-Абеба), Кения (Найроби), ЮАР (Претория).

Тема «Австралия – маленький великан»:

Новая Зеландия, Новая Гвинея, Гавайские острова, Новая Каледония, Меланезия, Микронезия; Большой Барьерный риф;

Большой Водораздельный хребет; гора Косцюшко; Центральная низменность;

Муррей, Эйр;

Сидней, Мельбурн, Канберра.

Тема «Южная Америка – материк чудес»:

Панамский перешеек; Карибское море; остров Огненная Земля;

горы Анды, Аконкагуа; Бразильское и Гвианское плоскогорья; Оринокская и Ла-Платская низменности;

Панама, Ориноко; Титикака, Маракайбо;

Бразилия (Рио-де-Жанейро, Бразилиа), Венесуэла (Каракас), Аргентина (Буэнос-Айрес), Перу (Лима).

Тема «Северная Америка – знакомый незнакомец»:

полуострова Флорида, Калифорния, Аляска;

Мексиканский, Гудзонов, Калифорнийский заливы;

Канадский Арктический архипелаг, Большие Антильские острова, остров Ньюфаундленд, Бермудские, Багамские, Алеутские острова;

горные системы Кордильер и Аппалачей; Великие и Центральные равнины; Миссисипская низменность; гора Мак-Кинли; вулкан Орисаба;

Макензи, Миссисипи с Миссури, Колорадо, Колумбия;

Великие Американские озера, Виннипег, Большое Соленое;

Канада (Оттава, Монреаль), США (Вашингтон, Нью-Йорк, Чикаго, Сан-Франциско, Лос-Анджелес), Мексика (Мехико), Куба (Гавана).

Тема «Евразия – музей природы»:

полуострова Таймыр, Кольский, Скандинавский, Чукотский, Индостан, Индокитай, Корейский;

моря Баренцево, Балтийское, Северное, Аравийское, Японское;

Финский, Ботнический, Персидский заливы;

проливы Карские Ворота, Босфор, Малаккский;

острова Новая Земля, Новосибирские, Шри-Ланка, Филиппинские, Большие Зондские;

равнины Западно-Сибирская, Великая Китайская; плоскогорья Восточно-Сибирское, Декан;

горы Альпы, Пиренеи, Карпаты, Алтай, Тянь-Шань; нагорья Тибет, Гоби; вулкан Кракатау;

реки Обь с Иртышом, Лена, Амур, Амударья, Печора, Дунай, Рейн, Хуанхэ, Янцзы, Инд, Ганг;

озера Каспийское, Байкал, Онежское, Ладожское, Женевское, Иссык-Куль, Балхаш, Лобнор.

География России 8-9 класс.

Часть 1. Природа России

8 класс (70 часов)

Тема 1. Географическая карта и источники

географической информации (4 часа)

Содержание темы:

Географическая карта и её математическая основа. Картографические проекций и их виды. Масштаб. Система географических координат. Топографическая карта. Особенности топографических карт. Навыки работы с топографической картой. Космические и цифровые источники информации. Компьютерная картография. Мониторинг земной поверхности.

Практические работы:

Определение на основе иллюстраций учебника и карт атласа территорий России с наибольшими искажениями на различных картографических проекциях.

Чтение топографической карты. Построение профиля местности.

Тема 2. Россия на карте мира (5 часов)

Содержание темы:

Географическое положение России. Территория России. Крайние точки. Государственная граница. Страны-соседи. Географическое положение и природа России. Природные условия и ресурсы. Приспособление человека к природным условиям. Часовые пояса и зоны. Карта часовых поясов России. Декретное и летнее время.

Практические работы:

Характеристика географического положения России.

Определение поясного времени для разных пунктов России.

Тема 3. История изучения территории России (5 часов)

Содержание темы:

Русские землепроходцы XI — XVII вв. Открытие и освоение Европейского Севера, Сибири и Дальнего Востока. Географические открытия в России XVIII–XIX вв. Камчатские экспедиции. Великая Северная экспедиция. Академические экспедиции XVIII в. Географические исследования XX в. Открытие и освоение Северного морского пути. Роль географии в современном мире. Задачи современной географии. Географический прогноз.

Практические работы:

Обозначение на контурной карте географических объектов, открытых русскими путешественниками. Выделение тех из них, которые названы в честь русских первопроходцев.

Анализ источников информации об истории освоения территории России.

Тема 4. Геологическое строение и рельеф (6 часов)

Содержание темы:

Геологическое летоисчисление. Шкала геологического времени. Геологическая карта. Особенности геологического строения. Крупные тектонические структуры. Платформы и складчатые пояса. Главные черты рельефа России, их связь со строением литосферы. Районы современного горообразования, землетрясений и вулканизма. Влияние внешних сил на формирование рельефа. Закономерности размещения месторождений полезных ископаемых России. Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. Влияние рельефа на жизнь и хозяйственную деятельность человека. Опасные природные явления.

Практическая работа:

Выявление зависимости между строением, формами рельефа и размещением полезных ископаемых крупных территорий.

Нанесение на контурную карту основных форм рельефа страны.

Тема 5. Климат России (8 часов)

Содержание темы:

Факторы, определяющие климат России. Солнечная радиация. Закономерности распределения тепла и влаги. Коэффициент увлажнения. Климатические пояса и типы климатов России. Погода. Воздушные массы и атмосферные фронты. Погодные явления, сопровождающие прохождение атмосферных фронтов. Атмосферные вихри: циклоны и антициклоны. Основные принципы прогнозирования погоды. Атмосфера и человек. Влияние климата на жизнь человека. Неблагоприятные явления погоды. Хозяйственная деятельность и загрязнение атмосферы.

Практические работы:

Выявление закономерностей территориального распределения климатических показателей по климатической карте.

Анализ климатограмм, характерных для различных типов климата России.

Определение особенностей погоды для различных пунктов по синоптической карте.

Прогнозирование тенденций изменения климата.

Тема 6. Гидрография России (9 часов)

Содержание темы:

Моря, омывающие территорию России. Хозяйственное значение морей. Реки России. Характеристики реки. Бассейн реки. Источники питания рек. Режим рек. Озёра. Виды озер и их распространение по территории России. Болото. Виды болот и их хозяйственное значение. Природные льды. Сезонные и многолетние льды. Многолетняя мерзлота и ее влияние на жизнь и хозяйственную деятельность людей. Ледники горные и покровные. Великое оледенение. Ледниковые периоды. Великий ледник на территории России. Последствия ледниковых периодов. Гидросфера и человек. Водные ресурсы. Стихийные бедствия, связанные с водой.

Практические работы:

Составление характеристики одного из морей, омывающих территорию России.

Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и климатодиаграмм, определение возможностей их хозяйственного использования.

Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с ними стихийных природных явлений на территории страны.

Тема 7. Почвы России (4 часа)

Содержание темы:

Почва. Формирование почвы, её состав, строение, свойства. Зональные типы почв, их свойства, структура, различия в плодородии. Закономерности распространения почв. Почвенные карты. Почвенные ресурсы. Изменения почв в процессе их хозяйственного использования, борьба с эрозией и загрязнением почв. Меры по сохранению плодородия почв.

Практические работы:

Составление характеристики зональных типов почв и выявление условий их почвообразования.

Тема 8. Растительный и животный мир России (3 часа)

Содержание темы:

Место и роль растений и животных в природном комплексе. География растений и животных. Типы растительности. Ресурсы растительного и животного мира. Лесные ресурсы. Кормовые ресурсы. Промыслово-охотничьи ресурсы. Особо охраняемые территории.

Практические работы:

Установление зависимостей растительного и животного мира от других компонентов природы.

Тема 9. Природные зоны России (6 часов)

Содержание темы:

Природные комплексы России. Зональные и азональные природные комплексы. Природные зоны Арктики и Субарктики: арктическая пустыня, тундра. Леса умеренного пояса: тайга, смешанные и широколиственные леса. Безлесные зоны юга России: степь, лесостепь и полупустыня. Высотная поясность. Природно-хозяйственные зоны.

Практическая работы:

Оценка природных условий и ресурсов какой-либо природной зоны. Составление прогноза её изменения и выявление особенностей адаптации человека к жизни в данной природной зоне.

Составление описания одной из природных зон России по плану.

Тема 10. Крупные природные районы России (10 часов)

Содержание темы:

Островная Арктика. Мир арктических островов. Западная Арктика: Земля Франца-Иосифа, Новая Земля. Восточная Арктика: Новосибирские острова, Северная Земля, остров Врангеля.

Восточно-Европейская равнина. Физико-географическое положение территории. Древняя платформа. Чередование возвышенностей и низменностей — характерная черта рельефа. Морено-ледниковый рельеф. Полесья. Эрозионные равнины. Полезные ископаемые Русской равнины: железные и медно-никелевые руды Балтийского щита, КМА, Печорский каменноугольный бассейн, Хибинские апатиты и др. Климатические условия и их благоприятность для жизни человека. Западный перенос воздушных масс. Крупнейшие реки. Разнообразие почвенно-растительного покрова лесной зоны. Лесостепь и степь. Природная зональность на равнине. Крупнейшие заповедники. Экологические проблемы — последствие интенсивной хозяйственной деятельности.

Северный Кавказ — самый южный район страны. Особенности географического положения региона. Равнинная, предгорная и горная части региона: их природная и хозяйственная специфика. Горный рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые Кавказа. Особенности климата региона. Современное оледенение. Основные реки, особенности питания и режима, роль в природе и хозяйстве. Почвенно-растительный покров и растительный мир. Структура высотной поясности гор. Агроклиматические, почвенные и кормовые ресурсы. Заповедники и курорты Кавказа.

Урал — каменный пояс России. Освоение и изучение Урала. Пограничное положение Урала между европейской частью России и Сибирью на стыке тектонических структур и равнин. Различия по геологическому строению и полезным ископаемым Предуралья, Урала и Зауралья. Уральские самоцветы. Особенности климата Урала. Урал — водораздел крупных рек. Зональная и высотная поясность. Почвенно-растительный покров и развитие сельского хозяйства. Антропогенные изменения природы Урала. Заповедники Урала.

Западная Сибирь — край уникальных богатств: крупнейший в мире нефтегазоносный бассейн. Западно-Сибирская равнина — одна из крупнейших низменностей земного шара. Молодая плита и особенности формирования рельефа. Континентальный климат, при небольшом количестве осадков избыточное увлажнение, внутренние воды. Сильная заболоченность. Отчетливо выраженная зональность природы от тундр до степей. Краткая характеристика зон. Зона Севера и ее значение. Оценка природных условий для жизни и быта человека; трудность освоения природных богатств: суровая зима, многолетняя мерзлота, болота.

Средняя Сибирь. Географическое положение между реками Енисеем и Леной. Древняя Сибирская платформа, представленная в рельефе Среднесибирским плоскогорьем. Преобладание плато и нагорий. Траппы и кимберлитовые трубки. Месторождения золота, алмазов, медно-никелевых руд, каменного угля. Резко континентальный климат: малое количество осадков, Сибирский (Азиатский) антициклон. Крупнейшие реки России: Лена, Енисей и их притоки. Реки — основные транспортные пути Средней Сибири; большой гидроэнергетический потенциал. Морозные формы рельефа. Две природные зоны: тундра и светлохвойная тайга.

Северо-Восток Сибири. Географическое положение: от западных предгорий Верхоянского хребта до Чукотского нагорья на востоке. Омоложенные горы; среднегорный рельеф территории, «оловянный пояс». Резко континентальный климат с очень холодной зимой и прохладным летом. Полюс холода Северного полушария. Определяющее значение многолетней мерзлоты для всей природы региона. Реки со снеговым питанием и половодьем в начале лета. Природные зоны: тундра и светлохвойная тайга.

Горы Южной Сибири — рудная кладовая страны. Разнообразие тектонического строения и рельефа. Складчато-глыбовые средневысотные горы и межгорные котловины, тектонические озера. Байкал. Области землетрясений. Богатство рудными ископаемыми магматического происхождения. Контрастность климатических условий. Высотная поясность. Степи Забайкалья. Агроклиматические ресурсы. Экологические проблемы Байкала.

Дальний Восток — край, где север встречается с югом. Геология и тектоника территории. Современный вулканизм Камчатки и Курил. Муссонный климат Тихоокеанского побережья. Климатические контрасты севера и юга. Большая густота и полноводность речной сети. Паводки и наводнения. Гидроресурсы и ГЭС. Влияние приморского положения на смещение границ природных зон к югу. Гигантизм растений. Характеристика тундры и лесной зоны. Уссурийская тайга — уникальный природный комплекс. Заповедники Дальнего Востока.

Практические работы:

Составление описания природного района по плану.

Заключение. Природа и человек (2часа).

Содержание темы:

Влияние природы на человека: природные ресурсы, благоприятные и неблагоприятные природные условия, стихийные бедствия, рекреационное значение природных условий. Влияние человека на природу: использование природных ресурсов, выброс отходов, изменение природных ландшафтов, создание природоохранных территорий.

Практические работы:

Составление прогноза развития экологической ситуации отдельных регионов на основе сведений о хозяйственной и повседневной деятельности человека.

Часть II. Население и хозяйство России

9 класс (68 часов)

Введение (1 час)

Содержание темы:

Экономическая и социальная география. Предмет изучения. Природный и хозяйственный комплекс.

Тема 1. Россия на карте (6 часов)

Содержание темы:

Формирование территории России. Исторические города России. Время образования городов как отражение территориальных изменений. Направления роста территории России в XIV—XIX вв. Изменения территории России в ХХ в. СССР и его распад. Содружество Независимых Государств. Экономико-географическое положение. Факторы ЭГП России: огромная территория, ограниченность выхода к морям Мирового океана, большое число стран-соседей. Плюсы и минусы географического положения страны. Политико-географическое положение России. Распад СССР как фактор изменения экономико- и политико-географического положения страны. Административно-территориальное деление России и его эволюция. Россия — федеративное государство. Субъекты РФ. Территориальные и национальные образования в составе РФ. Федеральные округа. Экономико-географическое районирование. Принципы районирования: однородность и многоуровневость. Специализация хозяйства — основа экономического районирования. Отрасли специализации. Вспомогательные и обслуживающие отрасли. Экономические районы, регионы и зоны. Сетка экономических районов России.

Практические работы:

Составление описания экономико-географического положения России по типовому плану.

Составление описания политико-географического положения России по типовому плану.

Обозначение на контурной карте субъектов Федерации различных видов.

Определение административного состава Федеральных округов на основе анализа политико-административной карты России.

Сравнение по статистическим показателям экономических районов (экономических зон, природно-хозяйственных районов).

Тема 2. Природа и человек (5 часов)

Содержание темы:

Природные условия. Их прямое и косвенное влияние. Адаптация человека к природным условиям — биологическая и небиологическая. Связь небиологической адаптации с уровнем развития цивилизации. Хозяйственный потенциал природных условий России. Комфортность природных условий России. Зона Крайнего Севера. Природные ресурсы. Влияние природных ресурсов на хозяйственную специализацию территорий. Минеральные ресурсы России и основные черты их размещения. Водные ресурсы и их значение в хозяйственной жизни. Почва и почвенные ресурсы. Агроклиматические условия. Нечерноземье. Лесные ресурсы. Лесоизбыточные и лесодефицитные районы. Рекреационные ресурсы и перспективы их освоения. Объекты Всемирного наследия на территории России. Взаимодействие природы и населения. Влияние промышленности, сельского хозяйства и транспорта на природные комплексы. «Чистые» и «грязные» отрасли. Экологические проблемы. Зоны экологического бедствия. Экологические катастрофы.

Практические работы:

Расчёт ресурсообеспеченности территории России по отдельным видам природных ресурсов (минеральных, биологических, водных и т.д.).

Оценка экологической ситуации отдельных частей территории России.

Тема 3. Население России (9 часов)

Содержание темы:

Демография. Численность населения России. Естественный прирост и воспроизводство населения. Демографические кризисы. Демографическая ситуация в России. Размещение населения России. Главная полоса расселения и зона Севера. Миграции населения. Виды миграций. Направления внутренних миграций в России. Внешние миграции. Формы расселения. Сельское расселение. Формы сельского расселения. Зональные типы сельского расселения. Городская форма расселения. Город и урбанизация. Функции города. Виды городов. Городские агломерации. Этнический состав населения. Языковые семьи и группы. Религиозный состав населения. Этнорелигиозные конфликты. Половозрастной состав населения. Трудовые ресурсы и рынок труда.

Практические работы:

Расчёт параметров естественного движения населения: естественного прироста, рождаемости, смертности, показателя естественного прироста, показателя смертности, показателя рождаемости.

Расчёт численности городского населения на основе данных о значении показателя урбанизации и численности населения России.

Определение по картам атласа ареалы компактного проживания крупнейших народов России.

Тема 4. Отрасли хозяйства России (19 часов)

Содержание темы:

Национальная экономика. Понятие о предприятиях материальной и нематериальной сферы. Отрасли хозяйства. Три сектора национальной экономики. Отраслевая структура экономики. Межотраслевые комплексы. Факторы размещения производства. Сырьевой, топливный, водный, трудовой, потребительский, транспортный и экологический факторы.

Топливно-энергетический комплекс. Нефтяная, газовая и угольная промышленность. Нефтегазовые базы и угольные бассейны России. Их хозяйственная оценка. Электроэнергетика. Гидравлические, тепловые и атомные электростанции и их виды. Крупнейшие каскады ГЭС. Альтернативная энергетика. Единая энергосистема России.

Металлургический комплекс. Черная металлургия. Особенности организации производства: концентрация и комбинирование. Комбинат полного цикла. Факторы размещения отрасли. Металлургические базы России. Цветная металлургия. Размещение основных отраслей цветной металлургии.

Машиностроение. Отрасли машиностроения и факторы их размещения. Тяжелое, транспортное, сельскохозяйственное, энергетическое машиностроение, тракторостроение и станкостроение. Военно-промышленный комплекс.

Химическая промышленность. Сырьевая база и отрасли химической промышленности. Горная химия, основная химия, химия органического синтеза и факторы их размещения.

Лесная промышленность. Отрасли лесной промышленности: лесозаготовка, деревообработка, целлюлозно-бумажная промышленность и лесная химия. Лесопромышленные комплексы.

Агропромышленный комплекс и его звенья. Сельское хозяйство. Отрасли растениеводства и животноводства и их размещение по территории России. Зональная организация сельского хозяйства. Пригородный тип сельского хозяйства. Отрасли легкой и пищевой промышленности и факторы их размещения.

Транспорт и его роль в национальной экономике. Виды транспорта: железнодорожный, автомобильный, трубопроводный, водный и воздушный. Достоинства и недостатки различных видов транспорта. Транспортная сеть и ее элементы.

Отрасли нематериальной сферы. Сфера услуг и ее география.

Практические работы:

Составление схемы отраслевой структуры народного хозяйства России.

Описание отрасли по типовому плану.

Составление схемы межотраслевых связей отрасли промышленности.

Анализ потенциальных возможностей территорий природных зон для развития сельского хозяйства.

Описание транспортного узла.

Тема 5. Природно-хозяйственная характеристика России (21 час)

Содержание темы:

Европейский Север, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Единственный сырьевой район Западной зоны. Русский Север — самый большой по площади район ЕТР. Топливные и энергетические ресурсы — основа хозяйства района. Мурманск — морские ворота страны.

Европейский Северо-запад, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Северо-запад — транзитный район между Россией и Европой. Бедность природными ресурсами. Выгодное географическое положение — главный фактор развития промышленности района. Опора на привозное сырье. Машиностроение — ведущая отрасль промышленности района. Санкт-Петербург — многофункциональный центр района.

Калининградская область — самая западная территория России.

Регион Центральная Россия, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Исторический, экономический, культурный и административный центр страны. Выгодность экономико-географического положения. Ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Ведущая роль природных ресурсов в развитии хозяйства региона. Высококвалифицированные трудовые ресурсы региона. Крупнейший центр автомобилестроения страны.

Европейский Юг, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Один из крупнейших по числу жителей и в то же время наименее урбанизированный район страны. Агроклиматические и рекреационные ресурсы. Выдающаяся роль сельского хозяйства и рекреационного хозяйства.

Поволжье, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Крупный нефтегазоносный район. Благоприятные условия для развития сельского хозяйства. Высокая обеспеченность трудовыми ресурсами. «Автомобильный цех» страны. Нефтяная, газовая и химическая промышленность. Волго-Камский каскад ГЭС. Энергоемкие отрасли.

Урал, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Выгодное транзитное положение и богатые минеральные ресурсы. Старый промышленный район. Уральская металлургическая база; центр тяжелого машиностроения.

Западная Сибирь, ее географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Главное богатство — огромные запасы нефти, газа и каменного угля. Ведущая роль топливно-энергетической промышленности. Черная металлургия Кузбасса.

Восточная Сибирь, ее географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Суровые природные условия и богатые природные ресурсы района. Огромные водные ресурсы Байкала и крупных рек. Ангаро-Енисейский каскад ГЭС — крупнейший производитель электроэнергии в стране. Перспективы развития энергоемких отраслей.

Дальний Восток, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Самый большой по площади экономический район страны. Благоприятное приморское положение, крайне слабая освоенность, удаленность от развитой части страны. Специализация — вывоз леса, рыбы, руд цветных металлов, золота, алмазов.

Заключение (1 час)

Содержание темы:

Место России в мировой экономике. Хозяйство России до ХХ в. Россия в ХХ—XXI вв. Перспективы развития.

Практические работы:

Определение по статистическим показателям место и роль России в мире.

Резерв 4 ч

Географическая номенклатура

Крайние точки: мыс Флигели, мыс Челюскин, гора Базардюзю, Куршская коса, мыс Дежнёва.

Моря: Баренцево, Белое, Лаптевых, Карское, Восточно-Сибирское, Чукотское, Берингово, Охотское, Японское, Балтийское, Черное, Азовское, Каспийское море-озеро.

Заливы: Гданьский, Финский, Кандалакшский, Онежская губа, Байдарацкая губа, Обская губа, Енисейский, Пенжинская губа, Петра Великого.

Проливы: Лаперуза, Кунаширский, Керченский, Берингов, Татарский.

Острова: Земля Франца Иосифа, Новая Земля, Новосибирские, Северная Земля, Врангеля, Сахалин, Курильские, Соловецкие, Колгуев, Вайгач, Кижи, Валаам, Командорские.

Полуострова: Камчатка, Ямал, Таймыр, Кольский, Канин, Рыбачий, Таманский, Гыданский, Чукотский.

Реки: Волга, Дон, Обь, Иртыш, Лена, Енисей, Ангара, Яна, Индигирка, Колыма, Анадырь, Амур, Зея, Бурея, Шилка, Аргунь, Северная Двина, Печора, Онега, Мезень, Ока, Вятка, Кама, Нева, Кубань, Кума, Терек, Урал, Белая, Чусовая, Исеть, Бия, Катунь, Тобол, Ишим, Пур, Таз, Нижняя Тунгуска, Подкаменная Тунгуска, Вилюй, Алдан, Хатанга, Селенга, Оленек, Уссури, Камчатка.

Озера: Чудское, Онежское, Ладожское, Байкал, Таймыр, Телецкое, Селигер, Имандра, Псковское, Ильмень, Плещеево, Эльтон, Баскунчак, Кулундинское, Чаны, Ханка.

Водохранилища: Куйбышевское, Рыбинское, Братское, Волгоградское, Цимлянское, Вилюйское, Зейское, Горьковское.

Каналы: Беломорско-Балтийский, Мариинская система, Волго-Балтийский, им. Москвы, Волго-Донской.

Горы: Хибины, Большой Кавказ, Казбек, Эльбрус, Урал, Народная, Ямантау, Магнитная, Качканар, Алтай, Белуха, Салаирский кряж, Кузнецкий Алатау, Западный и Восточный Саян, Бырранга, Енисейский кряж, Становое нагорье, Алданское нагорье, Витимское плоскогорье, Становой хребет, Верхоянский хребет, хребет Черского, Чукотское нагорье, Джугджур, Сихотэ-Алинь, Ключевская Сопка, Авачинская Сопка, Шивелуч.

Возвышенности: Среднерусская, Приволжская, Среднесибирское плоскогорье, плато Путорана, Тиманский кряж, Северные Увалы, Валдайская, Ставропольская, Сибирские Увалы.

Равнины: Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская, Окско-Донская, Ишимская, Барабинская, Зейско-Буреинская, Центрально-Якутская.

Низменности: Яно-Индигирская, Колымская, Средне-Амурская, Кумо-Манычская впадина, Прикаспийская, Печорская, Мещерская, Окско-Донская, Прикубанская, Кузнецкая котловина, Северо-Сибирская, Минусинская, Тувинская котловины.

Заповедники и другие охраняемые территории: Астраханский, Баргузинский, Кандалакшский, Галичья Гора, Кедровая Падь, Приокско-Террасный, Лапландский, Дарвинский, Самарская Лука, Тебердинский, Печоро-Илычский, Башкирский, Ильменский, Алтайский, Таймырский, Долина гейзеров, Ленские Столбы, Усть-Ленский, Кроноцкий, Остров Врангеля, Дальневосточный морской.

Месторождения: Печорский угольный бассейн, Курская магнитная аномалия, Подмосковный буроугольный бассейн, Баскунчак (соли), Западно-Сибирский нефтегазоносный бассейн, Кузбасс, Горная Шория (железные руды), Донбасс, Хибины (апатиты), Канско-Ачинский, Ленский, Тунгусский, Южно-Якутский угольные бассейны, Удоканское (медь), Алдан и Бодайбо (золото), Мирный (алмазы).

Реализация национальных, региональных и этнокультурных особенностей

| № п/п | Раздел (учебный модуль), тема урока | Основные виды учебной деятельности |

| Тема I. Введение в географию | ||

| | Наблюдения – метод географической науки | Наблюдать за географическими объектами своей местности. Изучать правила работы с «Дневником географа-следопыта». |

| | «Язык Земли»: топонимика Южного Урала | Работать с топонимическим словарём. Определять происхождение названий географических объектов. Изучать и использовать способы запоминания названий географических объектов. Проводить изучение полезных ископаемых своей местности и собирать образцы. Определять происхождение названий географических объектов Челябинской области. Изучать и использовать способы запоминания названий географических объектов. Создавать игру «Знатоки географических названий». Создавать в «Дневнике географа-следопыта» топонимические страницы |

| | История географического познания Южного Урала | Читать фрагменты описаний краеведов и путешественников, описывавших Южный Урал. Работать со своей «Картой мира» в «Дневнике географа-следопыта». Создавать игру «Топографическое домино». Проводить чемпионат по топографическому домино |

| | Ориентирование на местности | Работать с топонимическим словарём. Создавать игру «На плланетарных границах». Подготовить свою первую научную экспедицию с целью обнаружения географического объекта своей местности – памятника природы. Проводить, обрабатывать результаты и подводить итоги школьной экспедиции. Готовить самодельное оборудование для проведения ориентирования на местности. Определять среднюю длину своего шага. Проводить ориентирования на объекты, расположенные на пришкольном участке. Проводить полярную съёмку пришкольного участка. Проводить маршрутную съёмку местности и составлять план «Мой путь из дома в школу». |

| | Современные географические исследования | Изучать изображения Южного Урала из космоса. Работать по освоению «языка» космических снимков |

| | Изображения земной поверхности. План и карта | Сравнивать различные изображения территории музея-заповедника «Аркаим». Определять изображения, дающие наиболее полную и точную информацию о местности |

| | Челябинская область на карте России | Изучать правила работы с контурными картами. Обозначать положение географического объекта на контурной карте, показывать направления на основные стороны горизонта в различных частях контурной карты. Определять географические долготы. Определять положение географического центра Челябинской области по географическим координатам. |

| Тема II. Природа Челябинской области | ||

| | Рельеф Челябинского Южного Урала. «Биография Уральских гор» | Создавать рельефную карту Челябинской области в технике бумагопластики. Описывать географическое положение Урала по глобусу или физи ческой карте на основе плана с примерами. Составлять план описания Урала на основе работы с текстом. Описывать Уральские горы с использованием плана, разработанного на уроке |

| | Богатства каменного пояса | Начать создавать коллекцию горных пород своей местности. Подготовить «Дневник географа-следопыта» для проведения изучения горных пород своей местности и сбора образцов. Изучать горные породы своей местности и проводить сбор образцов |

| | Рельеф и хозяйственная деятельность обитателей нашего края | Изготавливать самодельный нивелир во внеурочное время. Подготовить «Дневник географа-следопыта» для проведения измерения относительной высоты холма с использованием самодельного нивелира на местности. Определять относительную высоту холма с использованием самодельного нивелира на местности |

| | Погодные явления на Челябинском Южном Урале | Изготавливать самодельные измерители направления и скорости ветра (флюгер), количества осадков (дождемер), изменения температуры воздуха (термометр). Подготовить «Дневник географа-следопыта» для проведения измерений на правления и скорости ветра, количества осадков и температуры воздуха самодельными приборами. Составлять прогноз погоды по народным приметам на весну и лето будущего года. Проводить оценки прогноза, составленного по народным приметам, в мае и в сентябре |

| | Речная сеть Челябинского Южного Урала | Проводить воображаемые путешествия по рекам Миасс и Урал. Выявлять основные различия горных и равнинных рек Южного Урала |

| | Озёра и болота, подземные воды и родники. | Подготовить «Дневник географа-следопыта» для проведения опыта, показывающего, что вода просачивается в различных горных породах с разной скоростью. Проводить опыт для определения скорости просачивания воды через образцы пород (глина, песок, суглинок). Создавать и работать с самодельной моделью родника |

| | Вода в жизни жителей нашего края | Работать с текстами легенд и народных сказаний, посвящённым объектам гидросферы. Создавать в «Дневнике географа-следопыта» топонимические страницы с гидронимами Челябинской области |

| | Природные зоны и ландшафты Челябинского Южного Урала | Составлять и описывать коллекции комнатных растений по географическому принципу. Определять правила ухода за комнатными растениями с учётом природных условий их произрастания |

| | Почвы и растительность Челябинского Южного Урала | Изучать механический состав и кислотность почвы на пришкольном участке. Отражать результаты исследования почвенных образцов в «Дневнике географа-следопыта» |

| | Животный мир Челябинской области | Создавать игры биогеографического содержания |

| | Охрана природы. «Красная Книга» Челябинской области. | Совершать виртуальное путешествие по экологической тропе Национальных парков «Таганай» или «Зюраткуль». Составлять в «Дневнике географа-следопыта» схемы экологической тропы. Создавать агитационные листки (плакаты) на природоохранные темы. |

| Тема III. Население и города Челябинской области | ||

| | Население Челябинской области. | Определять место Челябинской области в России по численности, возрастному и половому составу. Определять состав населения области по статистическим данным. Выявлять особенности занятости населения, качество и количество трудовых ресурсов. Решать учебные задачи по получению информации на основе анализа таблиц, графиков и диаграмм. Определять и сравнивать естественный прирост в разных районах Челябинской области. |