Выполнила: Карпова Елена Николаевна

учитель математики,

высшей квалификационной категории

МКОУ «Товарковская СОШ 1»

Развитие критического мышления в рамках компетентностного подхода в образовании

Учиться вместе, а не просто

что-то выполнять вместе —

вот суть данного подхода.

Технология развития критического мышления через чтение и письмо (ТРКМЧП)

Критическое мышление

- это

Способность ставить новые

вопросы

Вырабатывать разнообразные

аргументы

Принимать независимые продуманные

решения

Педагог…спрашивает учеников о том, что он знает, а обычно человек спрашивает о том, чего он не знает»

С.Т.Шацкий

Используемые приемы и стратегии технологии позволяют все обучение проводить на основе принципов

- Сотрудничества,

- Совместного планирования и

- Осмысленности.

В традиционном уроке:

- Информирующая (рассказать);

- Контролирующая (заставить выучить);

- Оценивающая (оценить усердие).

В уроке, построенном в ТРКМ:

- Направляет усилия учеников в определенное русло;

- Сталкивает различные суждения;

- Создает условия, побуждающие к принятию самостоятельных решений;

- Дает учащимся возможность самостоятельно делать выводы;

- Подготавливает новые познавательные ситуации внутри уже существующих.

Не объем знаний или количество информации, а умение применять их в жизни.

Не присвоение «готового» знания, а конструирование своего.

Умение мыслить

– это не выискивание недостатков,

а объективная оценка положительных

и отрицательных сторон в познаваемом объекте

«Партнерские» отношения между педагогом и обучаемыми.

Отказ от использования обобщений, клише, штампов.

Совместный поиск решения проблем.

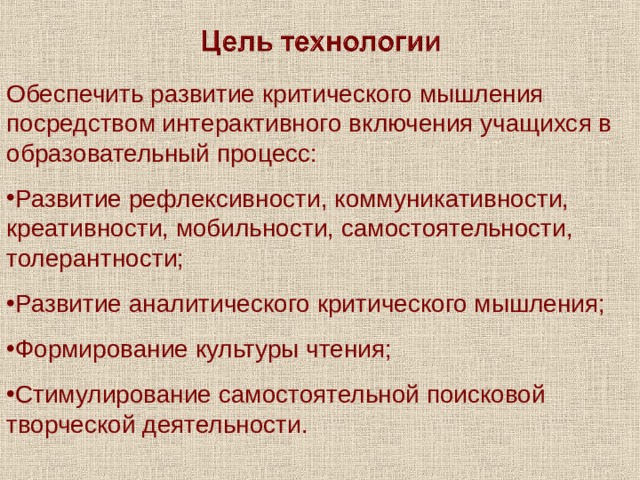

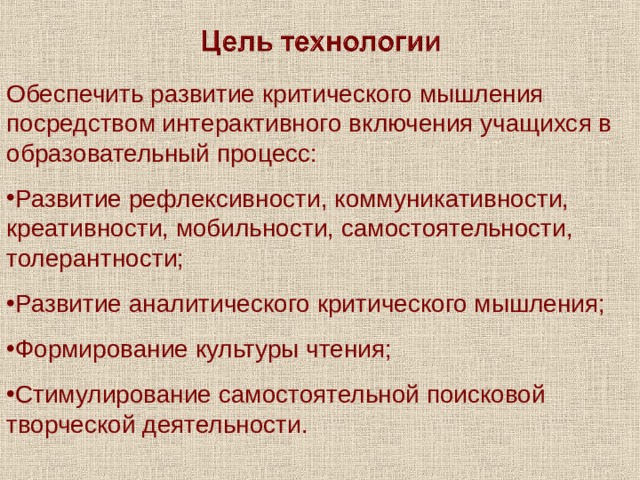

Обеспечить развитие критического мышления посредством интерактивного включения учащихся в образовательный процесс:

- Развитие рефлексивности, коммуникативности, креативности, мобильности, самостоятельности, толерантности;

- Развитие аналитического критического мышления;

- Формирование культуры чтения;

- Стимулирование самостоятельной поисковой творческой деятельности.

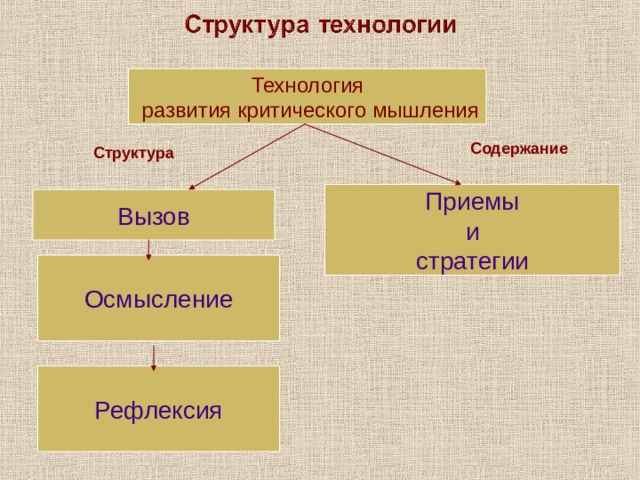

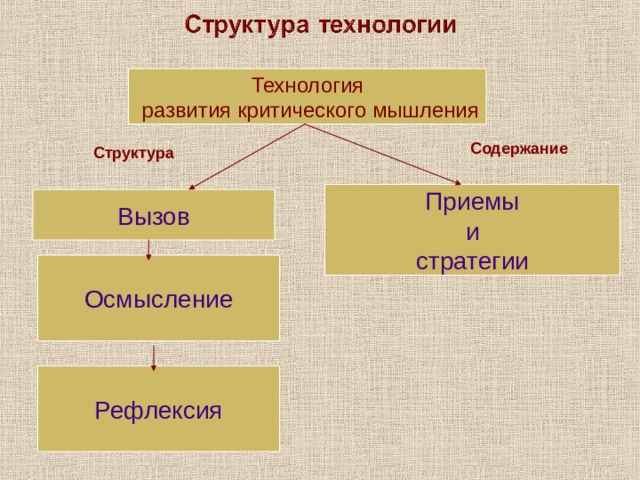

Технология

развития критического мышления

Содержание

Структура

Приемы

и

стратегии

Вызов

Осмысление

Рефлексия

В начале традиционного урока учитель заявляет тему, определяет цели изучения предстоящего материала.

Начало урока, построенного в ТРКМ – это стадия «вызова», которая задает тон урока. На этом этапе происходит:

- Актуализация опыта и предыдущих знаний обучаемых;

- Активизация деятельности учащихся;

- Формирование мотивации на учебную деятельность;

- Постановка обучаемыми индивидуальных целей в учебной деятельности «Вызова».

На уроке, построенного на основе традиционного подхода источником информации является учитель, при этом не только транслирует, но в большинстве случаев анализирует и оценивает.

На уроке, построенном в ТРКМ на стадии «осмысления» происходит соотнесение старой и новой информации. На этой стадии происходит:

Получение обучаемыми новых знаний;

Формирование понимания и систематизация знаний, соотнесение известного с новым;

Освоение способа работы с информацией;

Поддержка целей, поставленных в стадии вызова.

Завершающая часть урока, построенного на основе традиционного подхода: учитель подводит итог урока, проверяет, какой материал был усвоен учащимися.

Стадия рефлексии в ТРКМ – это стадия размышления, т.е. выведение знания на уровень применения и понимания. На этой стадии происходит:

-Присвоение нового знания.

-Создание целостного представления о предмете.

- Расширение проблемного поля, постановка новых целей в учебной деятельности.

- - Работа по оценке и самооценке развития обучаемых в предмете.

Приемы стадии «Вызова»

Используется, когда нужно собрать у учеников все идеи или ассоциации, связанные с каким-либо понятием, например с темой урока.

В центре листа пишется слово (тема, проблема). Далее вокруг этого слова записываются слова или предложения, которые приходят на ум в связи с этой темой. ( Ученики работают в парах или в группах.).

Кластер является отражением нелинейной формы мышления. Иногда этот прием называют «наглядным мозговым штурмом».

Осмысление

Вызов

ТРКМ

Рефлексия

Выделение

ключевого понятия

Индивидуальная работа

Обсуждение

в парах (группах)

«Сброс идей в корзину» -

фронтальная работа

Один из графических приемов ТРКМ, который предлагает способ вычленения из текста существенных признаков ключевого понятия. Например:

Проект «Эму»

Основывается

Размещает

Осуществляет

Приглашает

Компетентностно – ориентированных заданиях

Знакомит

Включает

Состоит

Учащихся с географией и животным миром Австралии

Из нескольких конкурсов

бесплатный для участников Конкурс творческих команд

Учащихся начальных классов

Мониторинг сформированности ключевых компетентностей

Всю информацию о программах и конкурсах на сайте

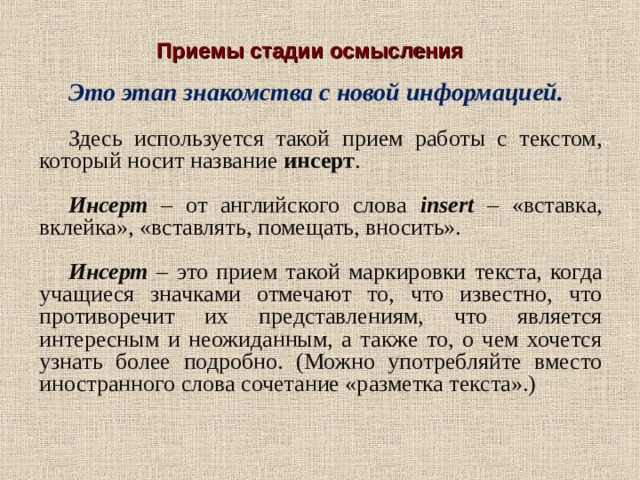

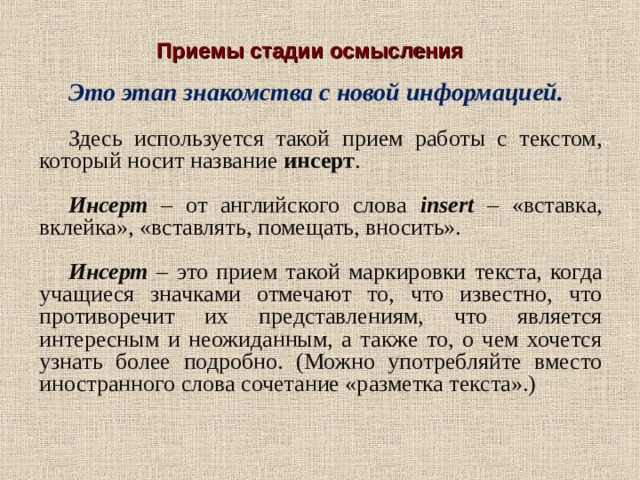

Приемы стадии осмысления

Это этап знакомства с новой информацией.

Здесь используется такой прием работы с текстом, который носит название инсерт .

Инсерт – от английского слова insert – «вставка, вклейка», «вставлять, помещать, вносить».

Инсерт – это прием такой маркировки текста, когда учащиеся значками отмечают то, что известно, что противоречит их представлениям, что является интересным и неожиданным, а также то, о чем хочется узнать более подробно. (Можно употребляйте вместо иностранного слова сочетание «разметка текста».)

Учащимся предлагается система маркировки текста, включающая следующие значки:

«V» – галочкой отмечается то, что известно;

«–» – знаком «минус» помечается то, что противоречит представлениям читающего, вызывает сомнения;

«+» – знаком «плюс» помечается то, что является для читателя интересным и неожиданным;

«?» – вопросительный знак ставится, если у читателя возникло желание узнать о том, что описывается, более подробно или встретилась неизвестная, спорная информация.

«V» – знал(а)

«+» – новое

Звуки

Значимая часть слова

Слова

Предложения

Морфема

Морфема – мельчайшая частица смысла

Без звуков не было бы ничего

«–» – вызывает сомнения

«?» – толстые и тонкие вопросы

Все в мире можно назвать

Буквы не могут существовать сами по себе

Тонкие :

Какие науки изучают все эти единицы?

Когда мы будем это изучать?

Толстые :

Можно ли думать без слов?

Как возникают слова?

Зачем вообще человеку язык?

Прием тонкие и толстые вопросы

Используется для систематизации информации, выявлении существенных признаков изучаемых явлений, событий. В заголовке таблицы может размещаться проблемный вопрос. Например: Тема «Природная зона России»

Линии сравнения

Арктика

Географическое положение

Тундра

Освещенность

Почва

Климат

Растительный мир

Животный мир

Деятельность человека

Приемы стадии рефлексии

Двухчастный дневник

Этот прием дает возможность читателю увязать содержание текста со своим

личным опытом. Двойные дневники могут использоваться при чтении текста

на уроке, но особенно продуктивна работа с этим приемом, когда учащиеся

получают задание прочитать текст большого объема дома.

Цитата

Комментарии

В левой части дневника учащиеся записывают те моменты из текста,

которые произвели на них наибольшее впечатление, вызвали какие-то воспоминания,

ассоциации с эпизодами из их собственной жизни, озадачили их, вызвали протест или,

наоборот, восторг, удивление, такие цитаты, на которых они « споткнулись » .

Справа они должны дать комментарий: что заставило записать именно

эту цитату. На стадии рефлексии учащиеся возвращаются к работе с двойными

дневниками, с их помощью текст последовательно разбирается, учащиеся делятся

замечаниями, которые они сделали к каждой странице. Учитель знакомит учащихся

с собственными комментариями, если хочет привлечь внимание учащихся к тем

эпизодам в тексте, которые

не прозвучали в ходе обсуждения.

Метод «шести шляп мышления» используется

для разностороннего анализа каких-либо явлений, для проведения занятия по обобщению опыта (после экскурсии

или изучения достаточно большой темы и т. д.).

Группа школьников делится на шесть групп.

Каждой группе вверяется одна из шести шляп.

Причем, в некоторых классах используются

настоящие разноцветные шляпы, сделанные из картона.

Каждой группе предлагается представить

свой опыт, свои впечатления и мысли исходя

из цвета шляпы.

- В первой строчке тема называется

одним словом (обычно существительным).

2. Вторая строчка - это описание темы в двух

словах (двумя прилагательными).

3. Третья строчка - это описание действия

в рамках этой темы тремя словами. Третья

строчка образована тремя глаголами или деепричастиями, описывающими характерные действия объекта.

4. Четвертая строка - это фраза из четырех

слов, показывающая отношение к теме.

5. Последняя строка - это синоним из одного

слова, который повторяет суть темы.

Тип урока

1 стадия.

ВЫЗОВ

1.Работа

с информационным текстом

2стадия.

ОСМЫСЛЕНИЕ

Мозговой штурм

Кластер

2.Работа

с художественным текстом

3.Взаимообучение

3 стадия.

РЕФЛЕКСИЯ

Инсерт

Мозговой штурм

4. Дискуссия

Верные – неверные

Утверждения (прием «Верите ли ВЫ?»)

Чтение

с остановками

Возвращение к кластеру

Кластер

Зигзаг

Толстые вопросы

5. Письмо

Инвентаризация

Концептуальная или сводная таблица

Перекрестная

дискуссия

6.Исследование

Эссе (сочинение)

Составление

чернового варианта. Правка

Парная мозговая атака

Редактирование.

Издание (создание готового текста)

Заполнение таблицы

Дальнейшее

целеполагание.

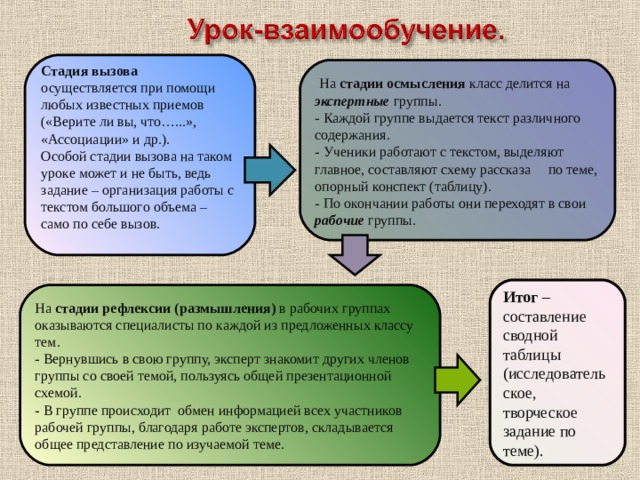

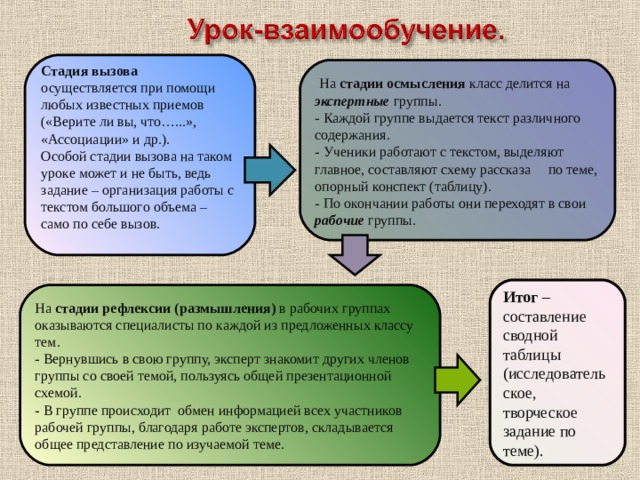

Стадия вызова осуществляется при помощи любых известных приемов («Верите ли вы, что…...», «Ассоциации» и др.).

Особой стадии вызова на таком уроке может и не быть, ведь задание – организация работы с текстом большого объема – само по себе вызов.

На стадии осмысления класс делится на экспертные группы.

- Каждой группе выдается текст различного содержания.

- Ученики работают с текстом, выделяют главное, составляют схему рассказа по теме, опорный конспект (таблицу).

- По окончании работы они переходят в свои рабочие группы.

Итог – составление сводной таблицы

(исследовательское, творческое задание по теме).

На стадии рефлексии (размышления) в рабочих группах оказываются специалисты по каждой из предложенных классу тем.

- Вернувшись в свою группу, эксперт знакомит других членов группы со своей темой, пользуясь общей презентационной схемой.

- В группе происходит обмен информацией всех участников рабочей группы, благодаря работе экспертов, складывается общее представление по изучаемой теме.

Экспертные группы

Рабочие группы

Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.

Л.Н.Толстой.

Важнейшая задача образования – научить человека мыслить.

Томас Эдисон.