Биогеоценоз. Функциональные группы организмов. Цепи питания.

Биогеоценоз – устойчивая открытая, динамическая, саморегулирующаяся система, включающая различные биоценозы и среду обитания (неживую окружающую природу).

Компонентами биогеоценоза являются неорганические и органические вещества, климатические факторы и живые организмы. К неорганическим веществам относятся соединения азота, углерода, кислород, вода, минеральные соли. К органическим веществам относятся белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты. Климатическими факторами являются температура, освещение, влажность.

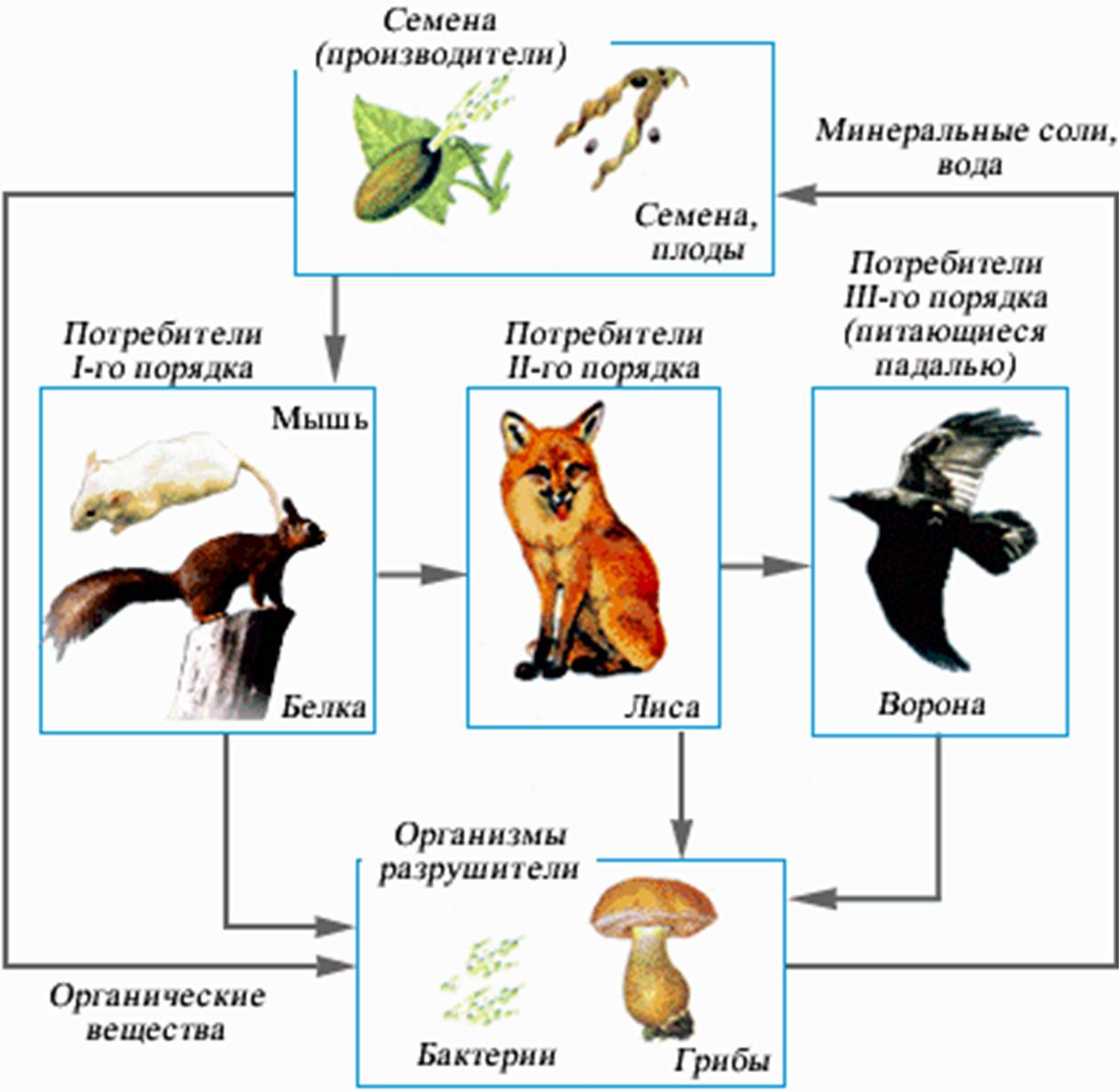

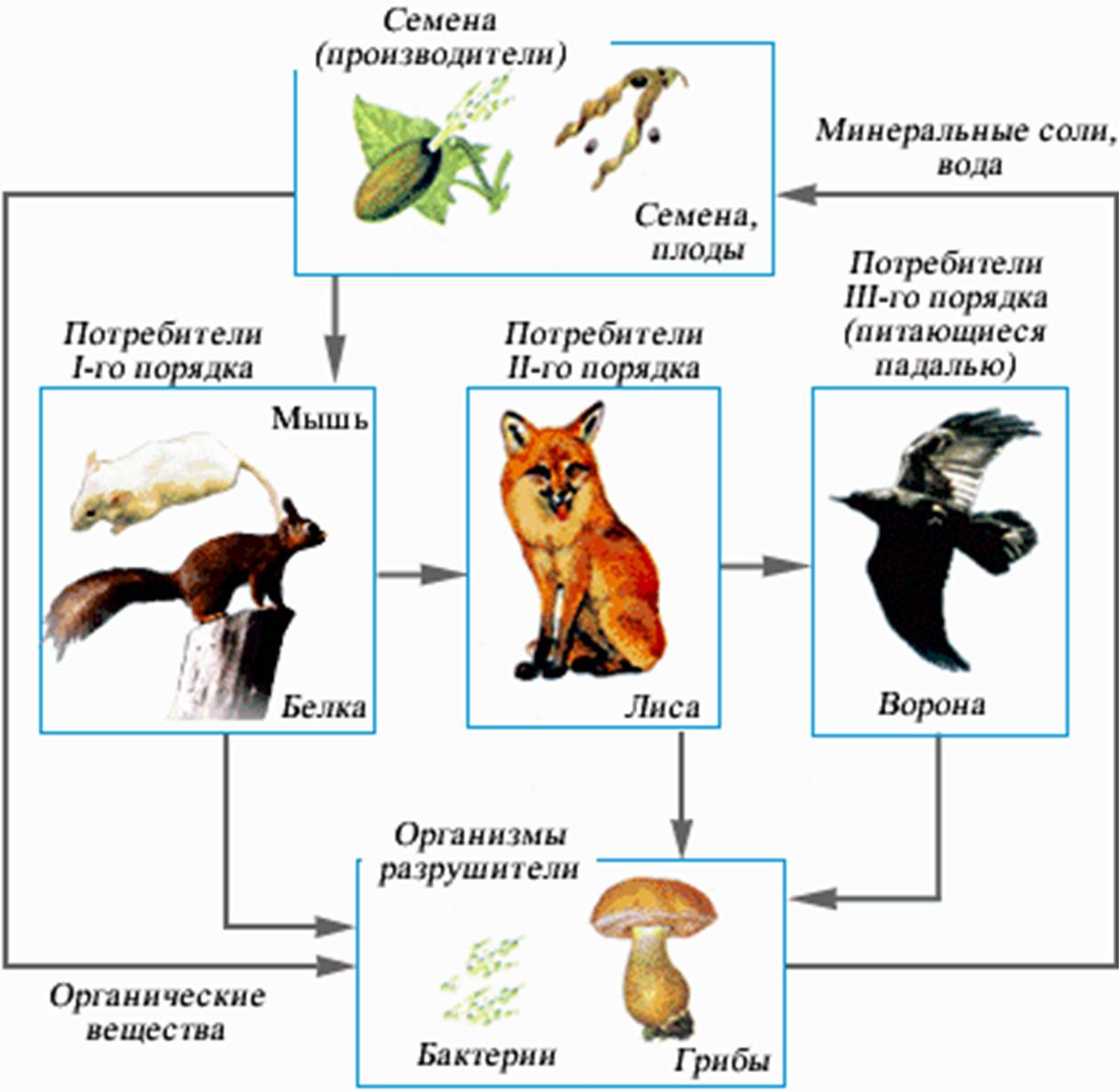

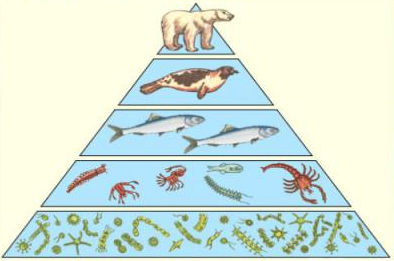

Живые организмы делятся на 3 функциональные группы: продуценты, консументы, редуценты.

Продуценты (производители) – автрофные организмы, синтезирующие органические вещества из неорганических веществ (цианобактерии, растения, эвглена, зеленая)

Консументы (потребители) – гететрофные организмы, растительноядные и плотоядные животные, грибы, большинство бактерий, растения – паразиты, человек), Бывают нескольких порядков (I, II, III, IV)

Редуценты (разрушители) - гетеротрофные организмы, разрушающие остатки мертвых организмов: растений, животных, человека (бактерии гниения, микроскопические грибки, жуки-навозники и могильщики, личинки насекомых, черви)

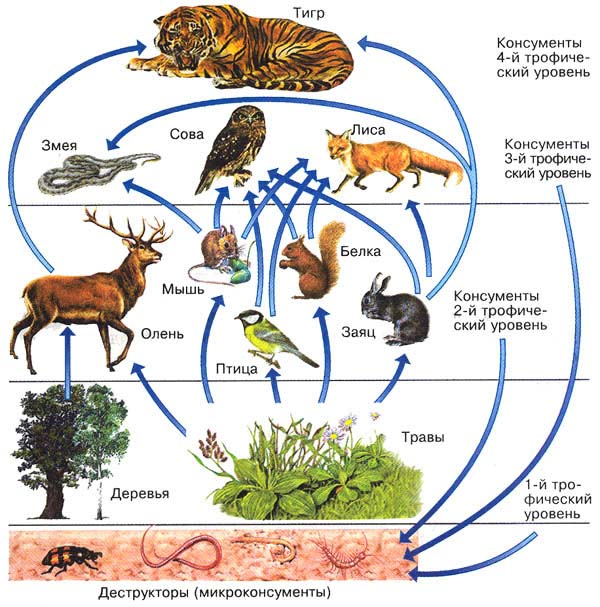

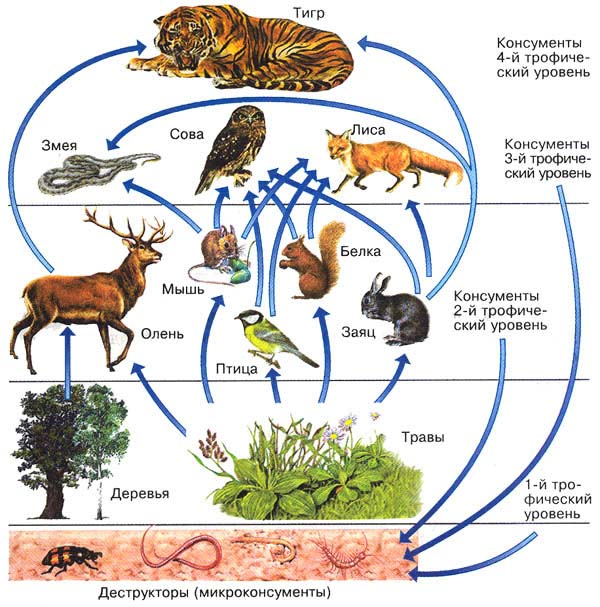

Цепи питания – это перенос потенциальной энергии пищи, созданной автотрофами, через ряд организмов путем поедания представителей одних видов другими.

Существует 2 вида цепей питания: пастбищная и детритная.

Пастбищная или цепь выедания начинается с фотосинтезирующих организмов, заканчивается консументом 2 или 3 порядка (трава - бабочка-стрекоза – лягушка – уж; пшеница – мышь- сова).

Детритная или цепь разложения начинается с мертвых остатков растений и животных и их экскрементов, заканчивается редуцентами или консументами. Характерна для лесов и дна водоемов (листовой опад – дождевой червь – черный дрозд, ястреб; навоз – жук-навозник - птица).

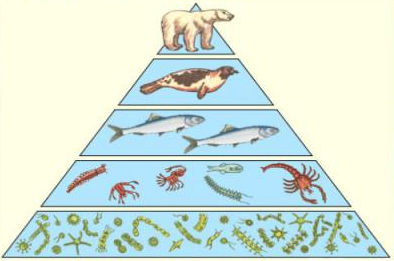

Цепи питания представлены трофическими уровнями (пищевыми звеньями). Количество уровней в цепи может быть 3-5:

Первый – автотрофы – продуценты (зеленые растения, цианобактерии).

Второй – гетеротрофы - консументы первого порядка – фитофаги (растительноядные организмы).

Третий - консументы второго порядка – хищники (птицы, пауки, млекопитающие)

Четвертый – консументы третьего порядка – крупные хищники, паразиты хищников (кондор, орел, медведь, лев, бактерии, гельминты – паразитические черви)

Пятый – редуценты (навозные и трупоядные насекомые, грибы, бактерии, которые разлагают органические соединения до неорганических, используемых продуцентами).

| Примеры пастбищных цепей питания | Примеры детритных цепей питания |

| Водоросли – планктон – кит Водоросли – рыбы – чайки Водоросли – веслоноги – сельдь – акула Кедр – белка – куница рысь Ель – жук-усач - дятел – ястреб Дуб – бабочка – пеночка – ястреб Смородина – тля – божья коровка – паук Дуб (желудь) – мышь – куница – бактерии | Навоз – мухи – насекомоядные птицы Опад – дождевой червь – дрозд – ястреб Мертвое животное – мухи – лягушки – уж Опад – личинки насекомых – сойка - коршун

|

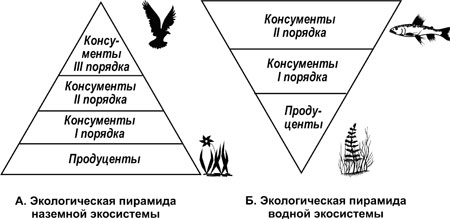

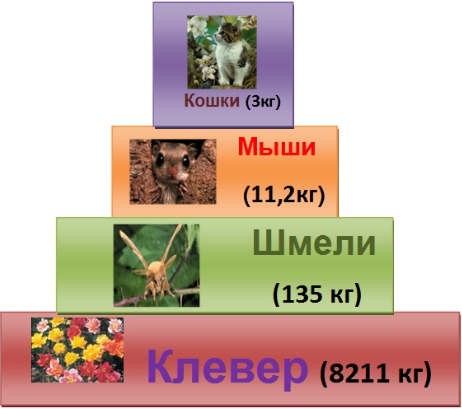

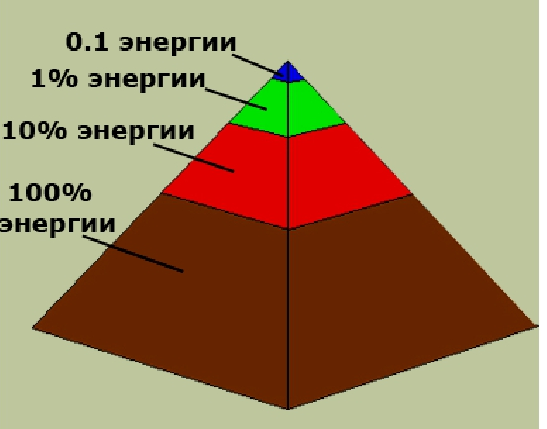

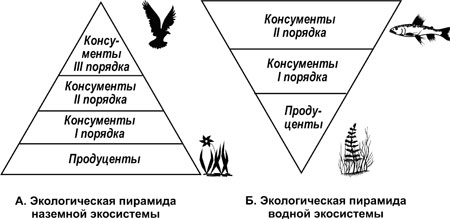

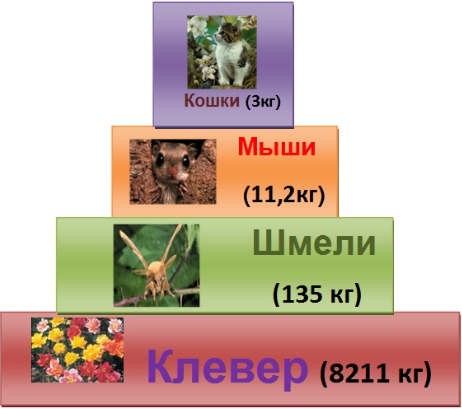

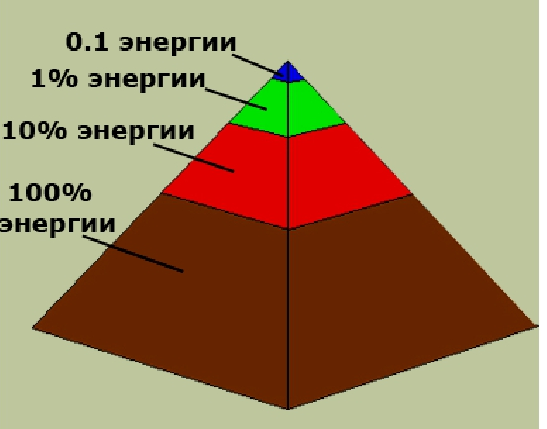

Экологическая пирамида- это схематическое изображение пищевой цепи, показывающее соотношение между продуцентами, консументами и редуцентами.

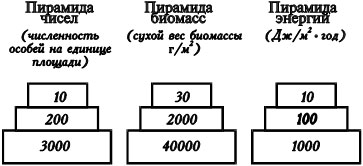

Правило экологической пирамиды называется правило 10 или правило Р. Линдемана - экологическая закономерность, которая гласит, что на каждый последующий уровень поступает энергии и органического вещества в 10 раз меньше, чем на предыдущий уровень, т.е. теряется 90% энергии и вещества при переходе на каждый последующий трофический уровень. То же происходит с биомассой и численностью организмов.

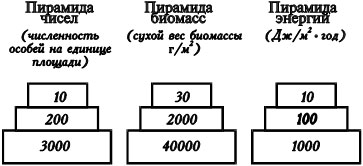

Существуют пирамиды чисел, биомассы и энергии

| Пирамида чисел | Пирамида биомассы | Пирамиды энергии |

|

|

|

|

Продуктивность биогеоценоза – это количество биомассы, производимое биогеоценозом за единицу времени на единицу площади. Она бывает первичной и вторичной.

Первичная продуктивность – это биомасса, созданная растениями в единицу времени.

Вторичная – это биомасса, образуемая всеми гететрофными организмами в единицу времени.

Биома́сса — совокупная масса растительных и животных организмов, присутствующих в биогеоценозе, определённого размера или уровня. Биомасса Земли составляет 2, 4*1012миллиардов тонн (2420).

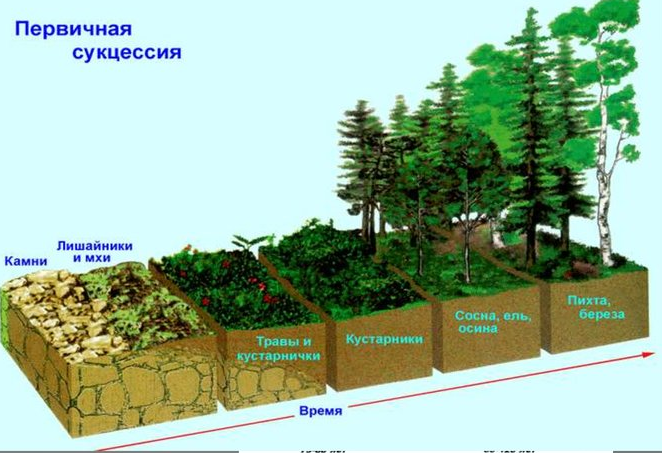

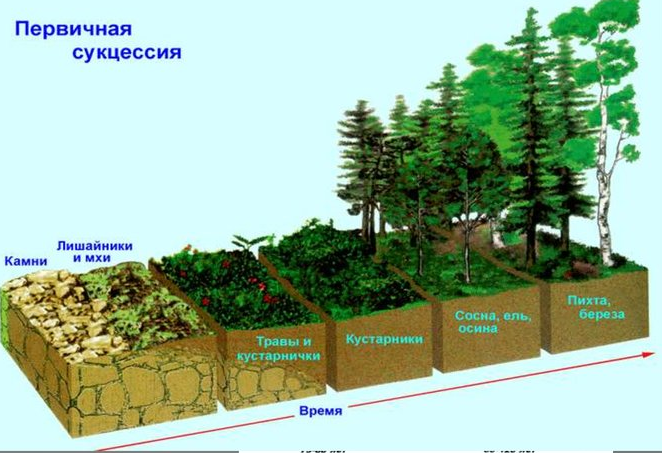

Сукцессия – это смена одного сообщества (биогеоценоза) другим. Бывает первичной, если на голом субстрате появляются организмы. Вторичная сукцессия – это появление нового биогеоценоза вместо разрушенного или старого.

Пример первичной сукцессии: голая скальная порода – лишайники - мхи, папоротники – травы – кустарники – деревья.

Примеры вторичной сукцессии:

1) Лес - пожарище – светолюбивые и быстрорастущие травы (кипрей, вейник) – малинник,светолюбивые лиственные деревья (береза) – лиственный лес с подростом ели – смешанный лес – хвойный лес;

2) Озеро – болото – луг – лес; 3) Поле (пашня) – луг – кустарники –деревья – лес;

4) Луговая растительность – кустарники (кизил, терновник, боярышник, можжевельник) – лес (ясеневый, буковый, тиссовый)

Биогеоценозы, экосистемы, популяция

Экосисте́ма — биологическая система, состоящая из сообществ живых организмов (биоценозов), среды их обитания (биотоп) и системы связей, осуществляющей обмен веществ и энергии между ними. Термин ввел Тенсли в 1935 году.

Биогеоценоз - система, включающая сообщества живых организмов и тесно связанную с ним совокупность абиотических факторов среды в пределах одной территории, связанные между собой круговоротом веществ и потоком энергии (биогеоценоз соснового леса, биогеоценоз горной долины).

Биогеоценоз - сложная, устойчивая, открытая и саморегулирующаяся экологическая система, в которой органические компоненты (животные, растения) неразрывно связаны с неорганическими (вода, почва).

В 1940-х годах учение о биогеоценозе было разработано В. Н. Сукачёвым.

Экосистема — более широкое понятие, относящееся к любой системе (тундра, болотная кочка, аквариум, озеро, лес, река, гора)

Биогеоценоз — экосистема, занимающая определенный участок суши и включающая основные компоненты среды — почву, растительный покров, воздух. Не являются биогеоценозами большинство искусственных экосистем. Таким образом, каждый биогеоценоз — это экосистема, но не каждая экосистема — биогеоценоз. Понятия «экосистема» и «биогеоценоз» тождественны только для таких природных образований, как лес, луг, болото, поле.

Фитоценоз состоит из разных видов: виды-доминанты, эксплеренты, виды-эдификаторы, ценофобы. Доминанты – это господствующие в сообществе растения.

Эдификаторы – средообразующие виды.

Эксплеренты – виды, слабее доминантов, но быстро захватывают территорию, если покров доминантов нарушен.

Ценофобы - виды, не «любящие сообществ», поселяющиеся на голых, непригодных участках (сорняки)

Различия между экосистемой и биогеоценозом

1) Любой биогеоценоз выделяется только на суше. На море, в океане биогеоценозы не выделяются. Биогеоценоз имеет конкретные границы. Они определяются границами растительного сообщества — фитоценоза. Биогеоценоз существует только в рамках фитоценоза.

- экосистемы - биологические системы разной сложности и размеров, т.е. экосистема – это несколько фитоценозов; экосистемы не имеют определенного объема и строгих границ;

2) в биогеоценозе органическое вещество всегда продуцируют растения, поэтому основной компонент биогеоценоза – фитоценоз.

- в экосистемах органическое вещество не всегда создается живыми организмами, можно поступить извне: приносится течением – море, переносится ветром или осадками – растительные остатки на эродированных склонах гор, вносится человеком – сельскохозяйственные угодья.

3) биогеоценоз потенциально бессмертен;

- существование экосистемы заканчивается с прекращением прихода в нее вещества или энергии.

4) экосистема может быть и наземным и водным образованием;

- биогеоценоз всегда наземная экосистема.

5) – в биогеоценозе всегда должен быть единый эдификатор, определяющий всю жизнь и строй системы.

- В экосистеме их может быть несколько.

Основные показатели биогеоценоза

-

Видовой состав — количество видов, обитающих в биогеоценозе.

-

Видовое разнообразие — количество видов, обитающих в биогеоценозе на единицу площади.

-

Биомасса — количество организмов биогеоценоза, выраженное в единицах массы. Чаще всего биомассу подразделяют на: биомассу продуцентов, консументов, редуцентов.

-

Продуктивность

-

Устойчивость

-

Способность к саморегуляции

Сукцессия – последовательная смена биоценозов, преемственно возникающая на одной и той же территории под влиянием природных факторов или воздействия человека. Изменения в сообществе обусловлены взаимодействием организмов между собой и с окружающей средой. Экологическая сукцессия происходит в определенный отрезок времени, в который изменяется видовая структура сообщества и абиотическая структура его существования вплоть до кульминации его развития – возникновения стабилизированной системы – климакса. В этом состоянии система находится тогда, когда в ней на единицу энергии приходится максимальное количество симбиотических связей между организмами. Стабильность сообщества может быть длительной лишь в том случае, если изменения среды, вызванные одними организмами, точно компенсируются деятельностью других, с противоположными экологическими требованиями. Для возникновения сукцессии необходимо свободное пространство. В зависимости от первоначального состояния субстрата различают первичную и вторичную сукцессию.

Первичная сукцессия – формирование сообщества начинается на первоначально свободном субстрате.

Вторичная сукцессия – последовательная смена одного сообщества, существовавшего на данной территории, другим, более совершенным для данных абиотических условий.

Агроценоз – экосистемы, структуру и функцию которых создает, поддерживает и контролирует человек в своих интересах, для хозяйственного использования. К ним относятся, сады, парки, виноградники, огороды, поля, пастбища.

Отличия агроценоза и биогеоценоза

| Биогеоценоз | Агроценоз |

| Природная экосистема. Создана природой | Искусственная экосистема. Создана человеком |

| Действует только естественный отбор | Действует естественный и искусственный отбор, но действие ЕО ослаблено, а ИО направляется человеком на повышение урожайности сельскохозяйственных культур |

| Состоит из большого числа видов, т.е. присуще видовое разнообразие | Видовой состав скудный, состоит из небольшого числа видов (монокультуры), имеющих высокую численность (культурные растения, сорняки, вредители) |

| Существуют продуценты, консументы, редуценты. | Существуют продуценты (культурные растения и сорняки), консументы (насекомые, полевки, птицы, мыши, лисы), редуценты (грибы и бактерии). обязательным звеном пищевых цепей является человек, возделывающий поля, сады и собирающий урожай. |

| Сети питания сложные и разветвленные, цепи питания длинные и сложные | Сети питания неразветвленные, цепи питания короткие и простые |

| Существует саморегуляция процессов | Саморегуляция слабая. Агроценоз регулируется человеком, и если его не поддерживать, он быстро разрушится и исчезнет |

| Получает только энергию Солнца | Получает энергию Солнца и дополнительную энергию, вносимую человеком в виде удобрений |

| Круговорот веществ и энергии полный и замкнутый, все органические вещества возвращаются в среду | Круговорот веществ и энергии неполный и незамкнутый, часть органических веществ изымается человеком в виде урожая |

| Очень устойчивы за счет многообразия видов | Неустойчивы, из-за того, что защитные механизмы культурных растений слабее, чем у дикорастущих видов, без помощи человека быстро гибнут |