Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение

Среднекарачанская основная общеобразовательная школа

Выступление на муниципальных

педагогических чтениях

«Киселевские чтения -12»

по теме

«Роль физического эксперимента в развитии познавательного интереса к предмету»

Афанасьев Александр Сергеевич

МКОУ Среднекарачанская ООШ

Учитель физики

Телефон +79803466019

E-mail:aleks.afanas.86@mail.ru

2022

Сегодня мы работаем с поколением детей, существенно отличающихся от их сверстников 90-х и начала 2000-х годов. Отличия (не в пользу сегодняшних учеников) обусловлены: расслоением современного населения в уровне жизни и прежде всего в образованности, снижением живого общения между подростками, снижением популярности, а следовательно и уровня, чтения, отсутствием концентрации внимания обучающихся, снижением их общественной активности, увлечением средствами массовой информации, социальными сетями, виртуальным миром сети Интернет. Поэтому учителю как никогда приходится искать пути повышения интереса детей к обучению, в общем, и к изучению предмета в частности.

Важно вовлечь учащихся во внеурочные мероприятия, в исследовательские проекты, творческие задания, в ходе которых дети должны научиться осваивать новое, изобретать, уметь принимать решения, оказывать помощь друг другу, выражать свои мысли. Управлять этим процессом - значит не только развивать и совершенствовать заложенное в человеке природой, но и формировать у него потребность в постоянном саморазвитии и самореализации.

При изучении курса физики в рамках реализации стандартов нового поколения всё большую значимость приобретает экспериментальная деятельность, как одна из возможностей повышения интереса к предмету и метод активизации познавательной деятельности на уроках физики.

Сейчас происходит смещение роли ученика от пассивного исполнителя заданий учителя к активному искателю новых знаний. Учитель же перестает быть транслятором новых знаний, а становится наставником, направляющим деятельность ученика в новое русло.

Учебный физический эксперимент формирует у учащихся исследовательские навыки, вооружает их инструментарием исследования, который становится средством обучения. Именно через учебный физический эксперимент эффективно осуществляется системно-деятельностный подход к обучению физике.

Существуют различные виды учебных физических экспериментов:

Демонстрации физических явлений. Это необходимый элемент учебной деятельности на уроках физики, но здесь доминирует роль учителя. Однако, ученики здесь осваивают такой простой, но важный метод познания природы, как направленное наблюдение, учатся анализировать и делать выводы.

Используя учебный эксперимент, учитель имеет возможность:

А). Показать изучаемое явление в педагогически трансформированном виде и, тем самым, создать базу для его изучения.

Б). Проиллюстрировать проявление установленных в науке закономерностей в доступном для обучающихся виде.

В). Познакомить с экспериментальным методом изучения физических явлений.

Г). Показать применение изученных физических явлений в быту и технике.

Д). Повысить наглядность преподавания и, тем самым, сделать изучаемое явление более доступным для обучающихся.

2. Лабораторные работы, фронтальные экспериментальные задания, физические практикумы. Они проводятся учащимися самостоятельно на уроке, часто в группах, но их активность не так велика, т.к. в большинстве случаев они работают по готовым инструкциям. Можно усложнять задания: предлагать открытые задания по изучению какого-либо физического явления, и как вариант, дополнительное задание – составить самим пошаговую инструкцию по изучению данного явления. Лабораторные работы формируют практические умения, позволяют ученикам овладеть навыком применения тех или иных физических закономерностей, понять тесную связь физики с окружающим миром и предметами.

3. Домашний физический эксперимент. Его ученик проводит уже полностью самостоятельно. Можно провести его традиционно, подробно проинструктировав ученика о порядке выполнения и результатах, а можно уже предложить выполнить его как небольшую проектную работу с получением продукта (самостоятельно составленная инструкция, таблица результатов исследования, графики, диаграммы исследования и др.)

4. Задания исследовательского характера – техническое творчество. Это может быть создание макетов каких-либо устройств, реально работающих устройств, и даже изобретение нового устройства. Это уже не просто учебно-исследовательская, а проектная деятельность с получением конкретного готового продукта.

5. Виртуальные эксперименты. Они приобретают все большую актуальность. И могут быть как демонстрационными, так и полноценными лабораторными работами со всеми их атрибутами.

6. Компьютерное моделирование процессов и явлений может быть очень актуальным для учащихся, увлеченных ИКТ-технологиями. И это тоже проектная деятельность.

Первые два вида мы учителя давно используем в своей работе. Мне бы хотелось поделиться с вами, как я использую эксперимент непосредственно на уроках. И немного рассказать о значении домашнего эксперимента.

Как известно, физика – одна из основных наук о природе. И изучать предмет физика только теоретически непонятно, скучно, а значит и неинтересно. Поэтому, я стараюсь при наличии необходимого оборудования и в соответствии с темой урока показывать опыты, нередко с привлечением обучающихся. К слову сказать, с оборудованием всегда было проблематично. Но с открытием центра «Точка роста» в школу поступило новое оборудование, в том числе комплекты для выполнения лабораторных работ и демонстрационных опытов. Единственное, мы так и не получили цифровую лабораторию.

Немного расскажу и покажу, как проводятся физические эксперименты на уроках в 7 и 8 классах на примере последних уроков. В 7 классе мы начали изучать различные виды сил. При изучении силы упругости ребята вспомнили понятие деформации. С помощью так называемой «деформационной гармошки» я предложил ученикам попытаться изменить её первоначальную форму.

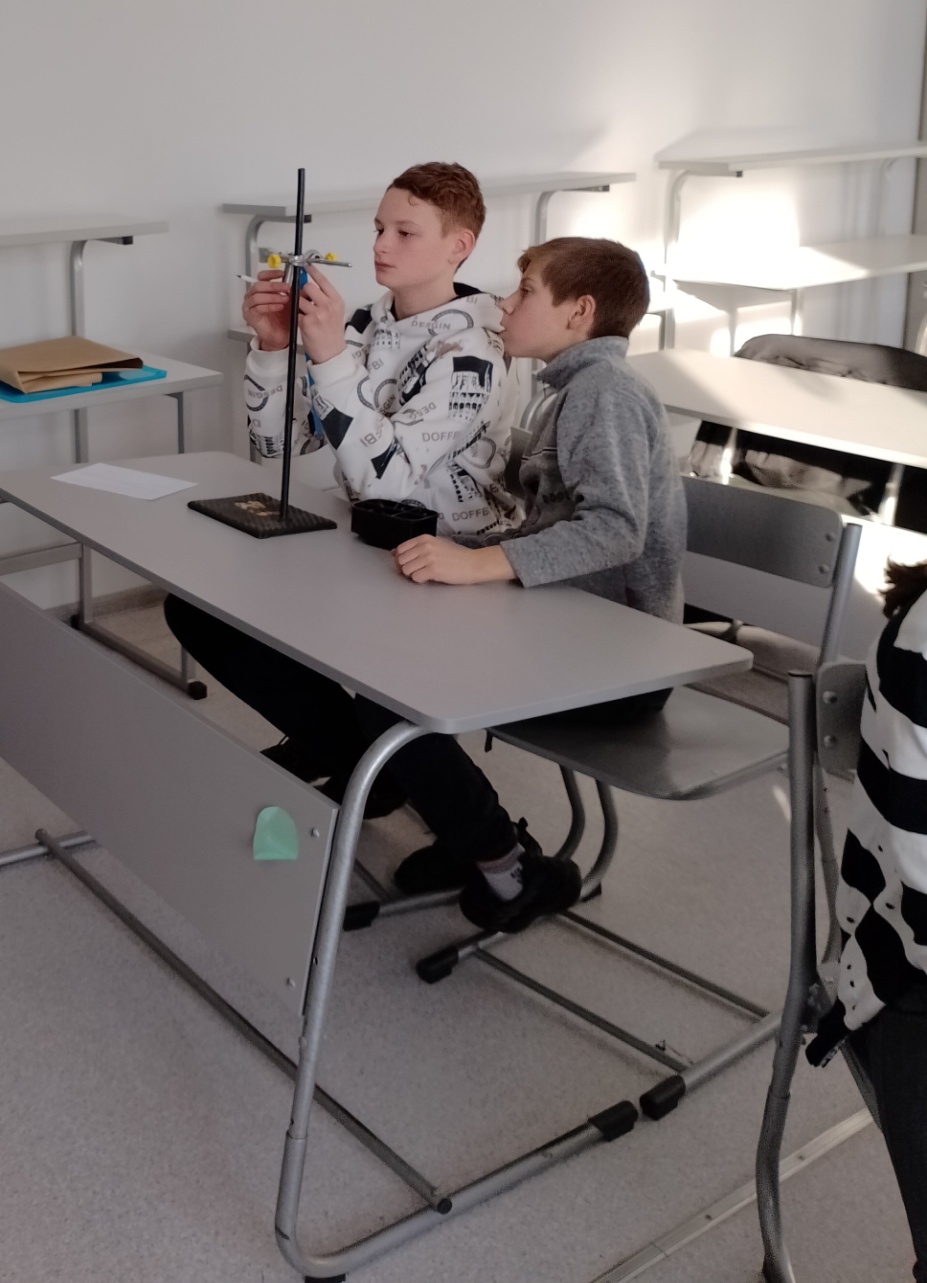

В результате нескольких попыток пришли к выводу, что существует несколько видов деформации. Данный прибор хорош тем, что обучающиеся практически сами смогли назвать эти виды по тем действиям, которые они производили с «гармошкой». Этот же прибор помог ответить ребятам на вопрос: «Что вы чувствуете при попытке изменить форму данного тела?». Ответ напрашивался сам: «При деформации возникает некая сила, препятствующая изменению формы и размера тела». Эта сила и есть сила упругости. Иными словами, с помощью демонстраций легко было разрешено два вопроса: ознакомление с видами деформации и введение понятия силы упругости. Следующим этапом урока было знакомство с законом Гука, устанавливающим зависимость силы упругости от деформации. Обучающиеся сначала самостоятельно поработали с текстом учебника. Затем я предложил им экспериментально исследовать зависимость силы упругости от степени деформации пружины. Для этого каждой группе был предложен лабораторный набор, из которого ребятам необходимо было выбрать нужные приборы для работы, а также карточки для оформления результатов исследования.

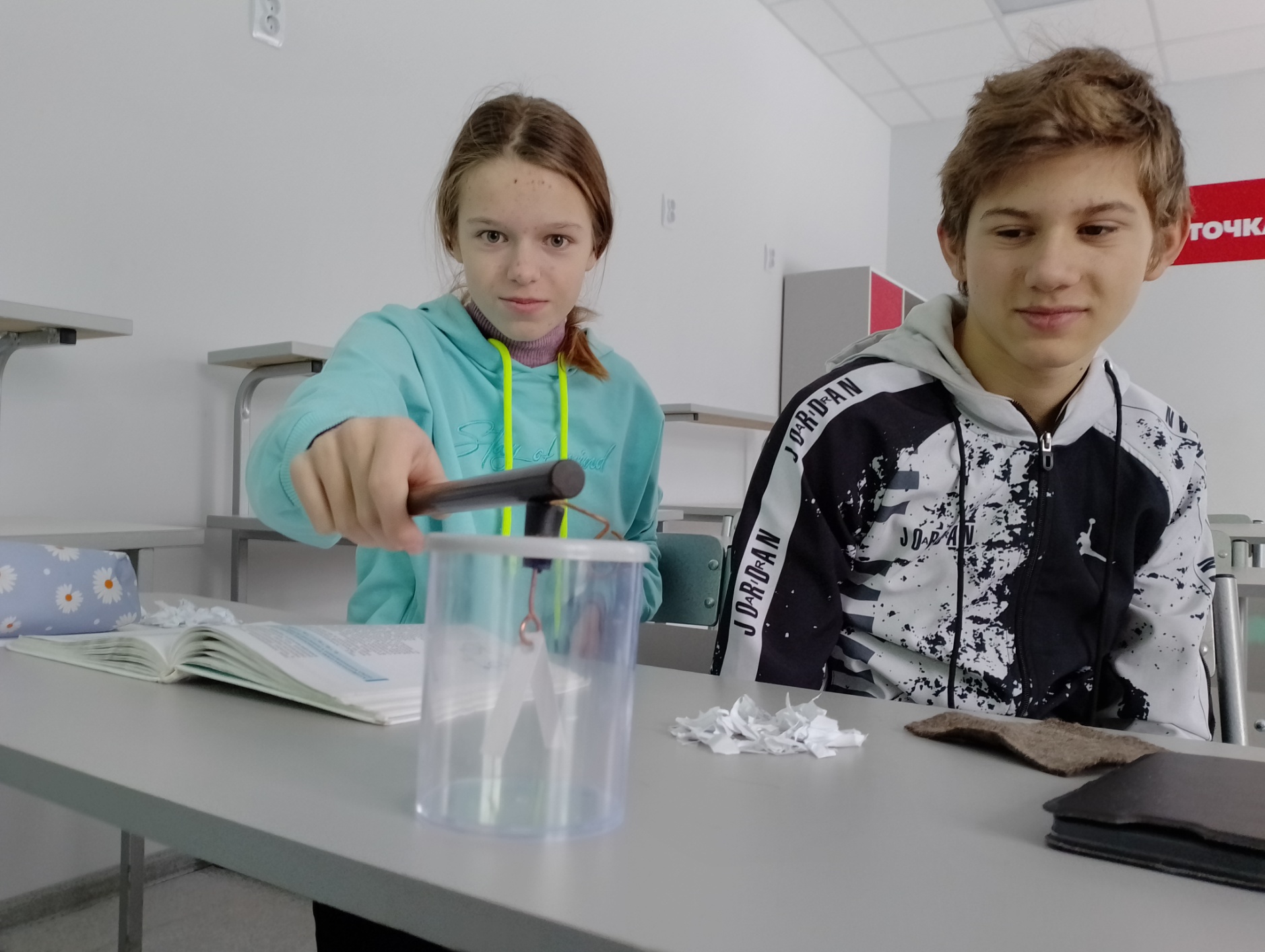

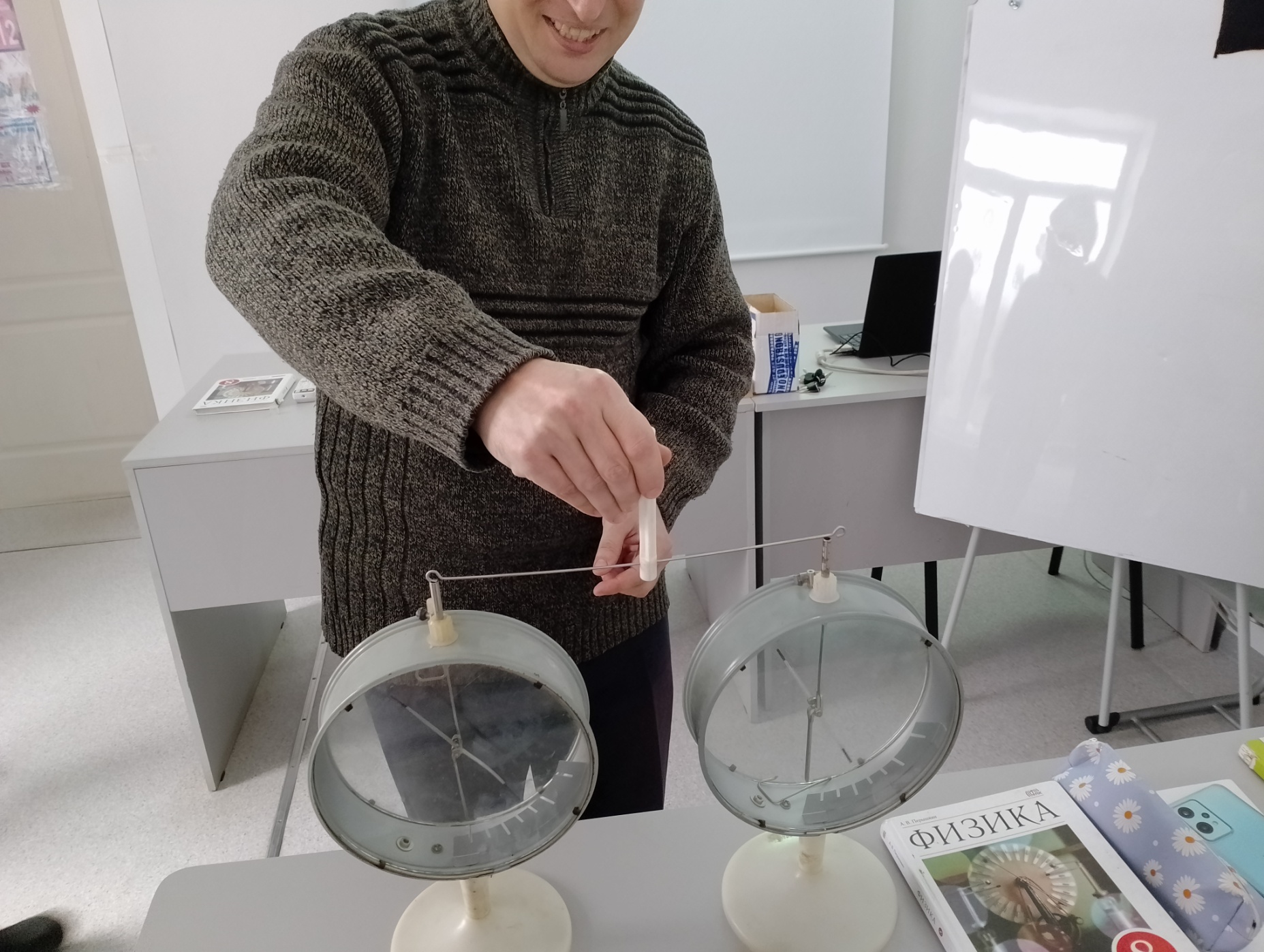

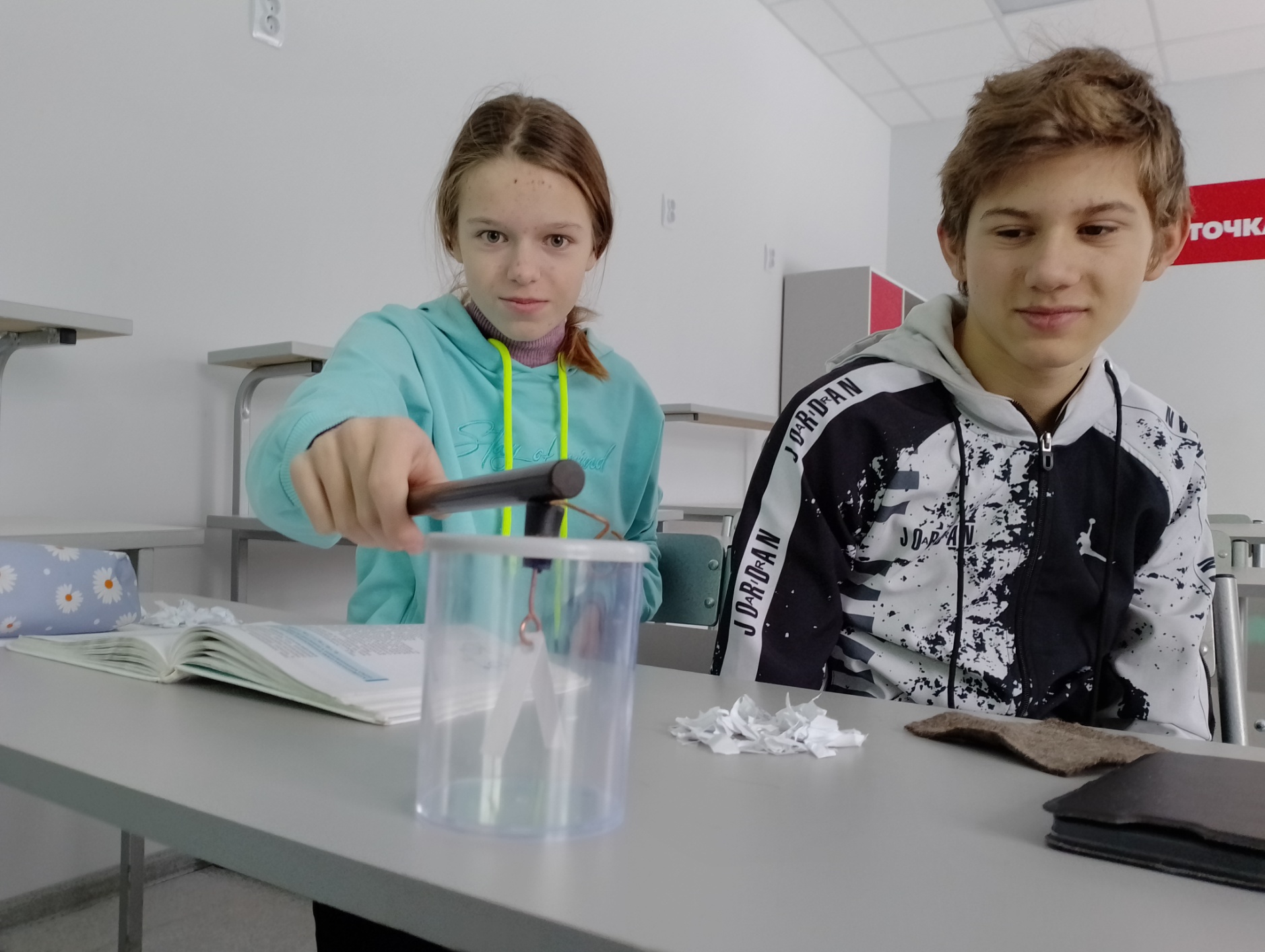

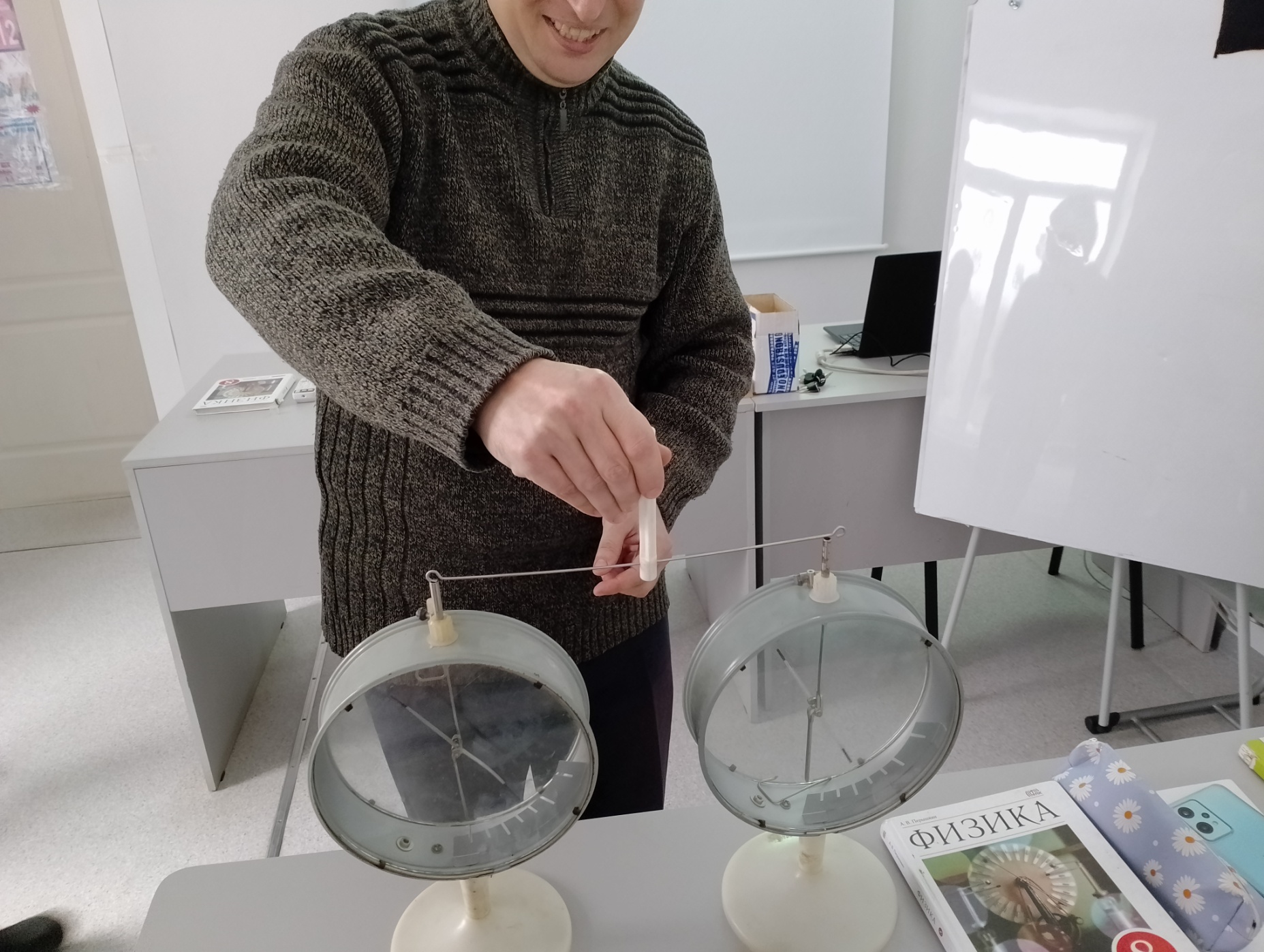

А теперь немного об уроке в 8 классе, посвящённом изучению электрического поля и делимости заряда. Приборов для демонстраций по данной теме в школе достаточно. Но одно дело, когда ребята пассивно наблюдают за действиями учителя, а другое, когда он сам с помощью эксперимента убеждается в правильности слов преподавателя. Это способствует и лучшему восприятию темы, и развитию познавательного интереса, и убеждает ребёнка в значимости его действий.

До недавнего времени, признаюсь честно, я, в силу различных причин, крайне редко предлагал детям домашние эксперименты. В этом учебном году начал вводить следующую практику. Я предлагаю желающим провести эксперимент в домашних условиях, чтобы на каком-то уроке показать фото или видео с комментариями своим одноклассникам. По началу, дети как-то скептически отнеслись к моему предложению. Но после первого удачного случая сами стали обращаться за заданиями. Все проведённые домашние опыты я оцениваю положительными отметками.

При организации и проведении домашних экспериментов важно иметь в виду следующее: такие работы должны стимулировать познавательную деятельность и развитие мышления; привлекать внимание к основному материалу курса, быть направленными на углубление и пополнение знаний; легко выполняться в домашних условиях и др. При выполнении опытов обучающиеся могут применять самодельные приборы, предметы и материалы домашнего обихода.

И ещё немного ретро. Сегодняшний 7 класс с большим удовольствием вспоминают урок, на котором тогдашние ученики седьмого класса показывали им (третьеклассникам) занимательные опыты по физике.

Сформировать глубокие познавательные интересы к физике у всех обучающихся невозможно и, наверное, не нужно. Важно, чтобы всем ученикам на каждом уроке физики было интересно. Тогда у многих из них первоначальная заинтересованность предметом перерастет в глубокий и стойкий интерес к науке физике. Уроки без демонстраций и практических работ скучны, т.к. не используется связанная с экспериментом возможность вовлечения учащихся в активный познавательный процесс. Я полностью согласен со словами Галилео Галилея «нельзя чему-то научить человека, можно только помочь ему сделать для себя это открытие».