СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Конспекты уроков литературного чтения

Конспекты уроков литературного чтения

Просмотр содержимого документа

«Конспекты уроков литературного чтения»

Тема 22. Итоговый урок.

Цели урока: закрепить пройденное, проверить знание теоретического материала, выразительное чтение.

Оборудование: монтаж, включающий в себя:

*портреты поэтов,

*словарик непонятных слов,

*иллюстрации, осенние пейзажи,

Цитаты из стихотворений.

Ход урока.

- Сегодня мы подведём итог нашим урокам, на которых мы говорили про осень.

Для начала посмотрите ролик и потом расскажите какое настроение он передаёт.

Расшифруй.

Скучная картинатучибезконца

Дождиктакильетсялужиукрыльца…

Скучная картина!

Тучи без конца,

Дождик так и льется,

Лужи у крыльца…

Унылая пораочейочарованье

Приятнамнетвояпрощальнаякраса

Унылая пора! Очей очарованье!

Приятна мне твоя прощальная краса

Осеньнаступилавысохли цветы,

Иглядятунылоголыекусты.

Осень наступила,

Высохли цветы,

И глядят уныло

Голые кусты.

Лесточнотеремрасписной

Лиловыйзолотойбагряный

Лес, точно терем расписной,

Лиловый, золотой, багряный,

Нивысжатырощиголы

Отводытуманисырость.

Нивы сжаты, рощи голы,

От воды туман и сырость.

2. Загадки на осеннюю тематику.

*Грачи улетели, леса пожелтели,

Одни зеленеют сосны и ели.

Дни стали короче, длиннее ночи…

Кто скажет, кто знает, когда это бывает? (Осенью)

*Опустел колхозный сад,

Паутинки вдаль летят,

И на южный край земли

Потянулись журавли.

Распахнулись двери школ.

Что за месяц к нам пришел? (Сентябрь)

*Все мрачней лицо природы

Почернели огороды,

Оголяются леса,

Молкнут птичьи голоса.

Мишка в спячку завалился.

Что за месяц к нам явился? (Октябрь)

*Поле черно-белым стало,

Падает то дождь, то снег.

А еще похолодало –

Льдом сковало воды рек.

Мерзнет в поле озимь ржи.

Что за месяц, подскажи? (Ноябрь)

*Что за рыжие метели

С дубов, с кленов полетели? (Листопад)

*Ветер тучу позовет,

Туча по небу плывет.

И поверх садов и рощ

Моросит холодный… (Дождь)

*Сидит – зеленеет,

летит – пожелтеет,

падает – почернеет. (Лист)

*Что за огненная белка

В желтых травах вдоль опушки

Подожгла кустарник мелкий

И осинника верхушки. (Золотая осень)

3.Угадай автора

Уж небо осенью дышало,

Уж реже солнышко блистало,

Короче становился день,

Лесов таинственная сень

С печальным шумом обнажалась. (А. С. Пушкин)

Пусть сосны и ели

Всю зиму торчат,

В снега и метели

Закутавшись, спят. (Ф. И. Тютчев)

Уходит тихо Лето,

одетое в листву.

И остаются где-то

во сне и наяву: (Т. Собакин)

Ласточки пропали,

А вчера зарёй

Всё грачи летали

Да как сеть мелькали

Вон над той горой. (А. А. Фет)

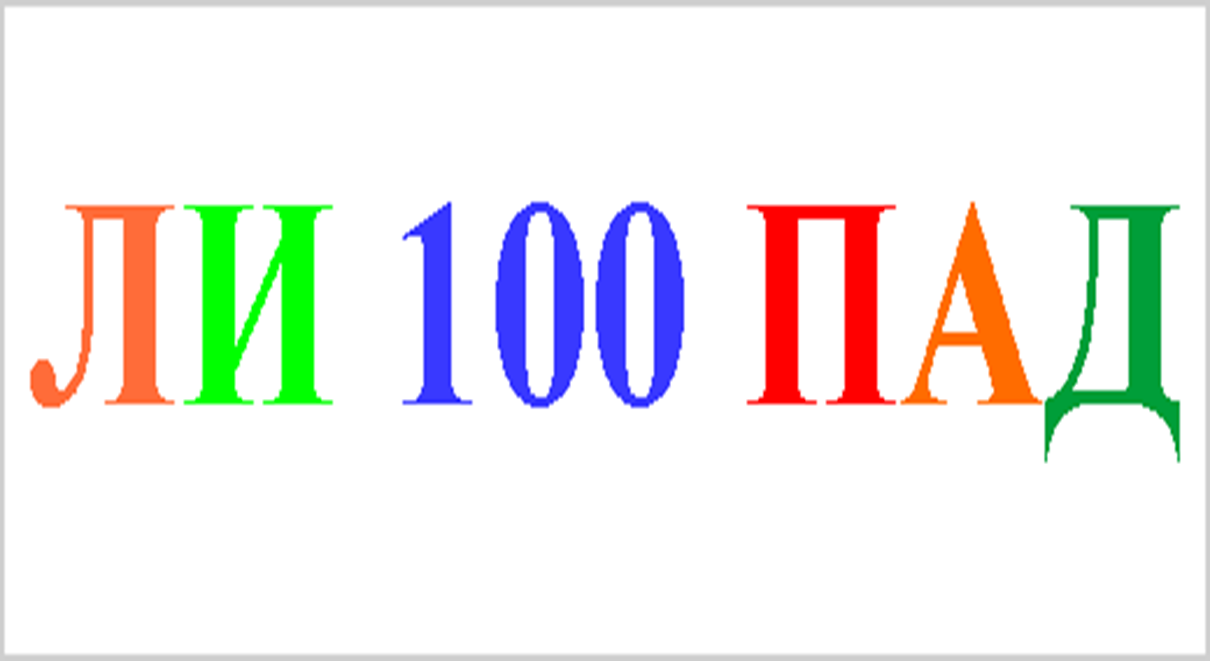

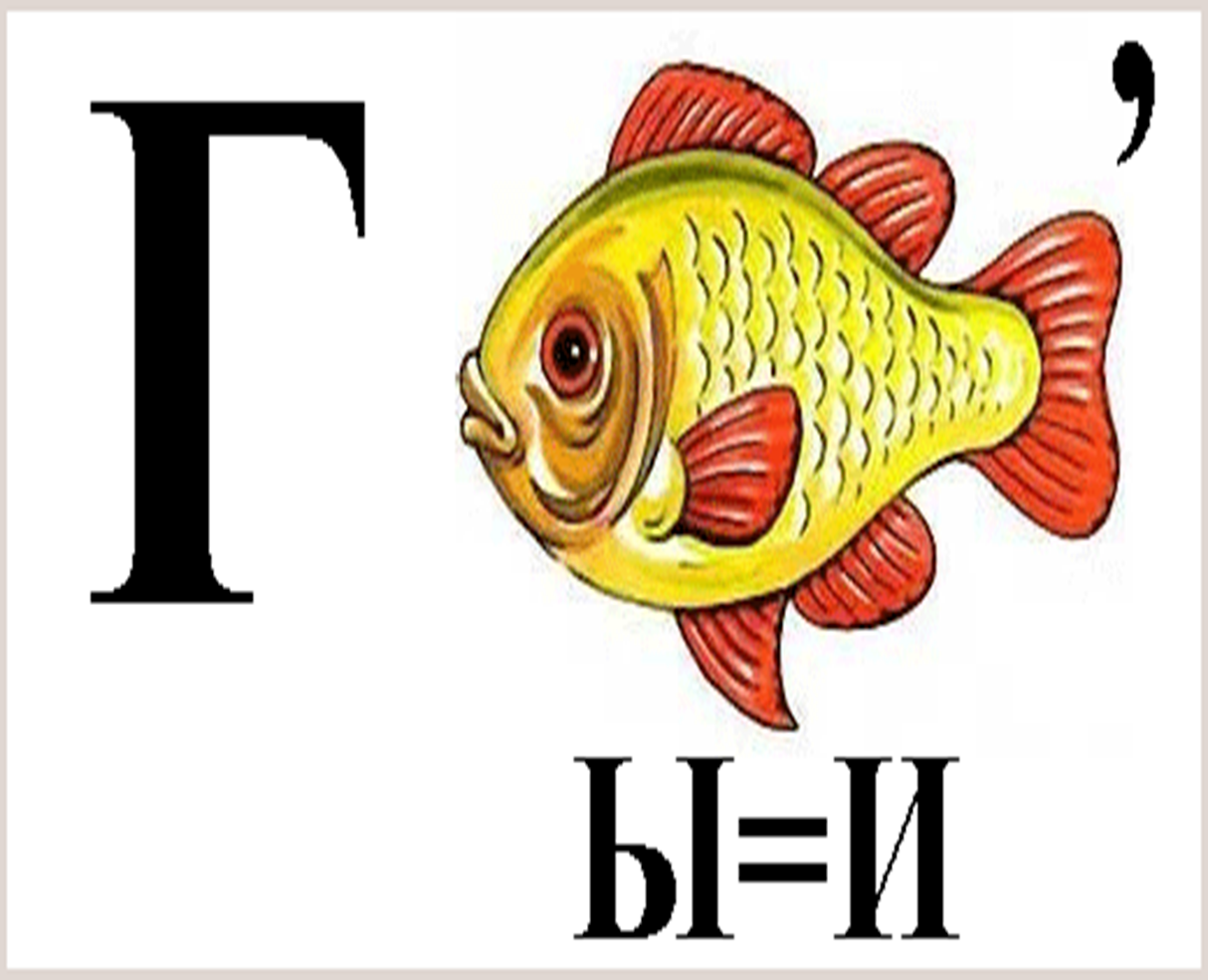

4.Ребусы

)

5.Поэтическая страничка

Дети рассказывают свои любимые стихотворения.

Подведение итогов.

- С каким настроением описано приближение осени в стихотворениях А. Пушкина и А. Фета?

- Какое стихотворение - самое тихое?

- Какое стихотворение - самое шумное?

Тема 23. В. Бианки. «Музыкант»

Цель: познакомить учащихся с творчеством В. Бианки, развивать наблюдательность; проанализировать рассказ «Музыкант».

Оборудование: портреп писателя; выставка книг; репрожукции картин о медведях; ребус.

Ход урока.

Речевая разминка.

Кто в лесу глухом живёт,

Неуклюжий, косолапый?

Летом ест малину, мёд,

А зимой сосёт он лапу.

Прочитайте с жужжащим чтением.

Прчитайте тихо.

Прочитайте с удивлением.

Прочитайте выразительно.

- Кто это?

2. Введение в тему.

Рассматривание репродукций с изображением медведей.

- Что вы знаете о медведях? Где вы их видели? Опишите медведя.

- В каких сказках, рассказах вам приходилось читать о медведях?

- Как называют медведя в сказках?

Расшифруйте название рассказа, который будем читать. Зачеркните все повторяющиеся буквы. (Ребус на доске)

Б е ь л к а с я

М в я ы с л н е

Ь у з б е я в т

- Как вы думаете, о чём пойдёт речь в произведении Виталия Бианки?

- Что вы знаете об этом авторе? Что он писал- сказки? Рассказы?

- Какие рассказы В. Бианки вы читали? О чём?

3. Работа с текстом.

Учитель читает рассказ.

- Какие слова не совсем понятны?

- Кто такой медвежатник (охотник за медведями)?

- Что такое опушка леса (край леса), завалинка (насыпь вдоль стены дома, фундамента)?

- Как старик учился играть на скрипке?

- Что посоветовал колхозник старику?

- Что услышал и увидел охотник?

- Как медведь слушал музыку?

- Чем похожи были старик и медведь?

- Какие чувства вызвал у вас этот рассказ?

- Как вы думаете, почему автор именно так назвал свой рассказ?

- Какие слова вы бы подобрали для характеристики старика? Для медведя?

4. Итог урока.Рассказ какого писателя мы читали сегодня на уроке? Что можно сказать о В. Бианки как о писателе? Каким надо быть человеком, чтобы так описывать природу?Дома: ответить на вопросы после текста, приготовить краткий пересказ произведения

.

.

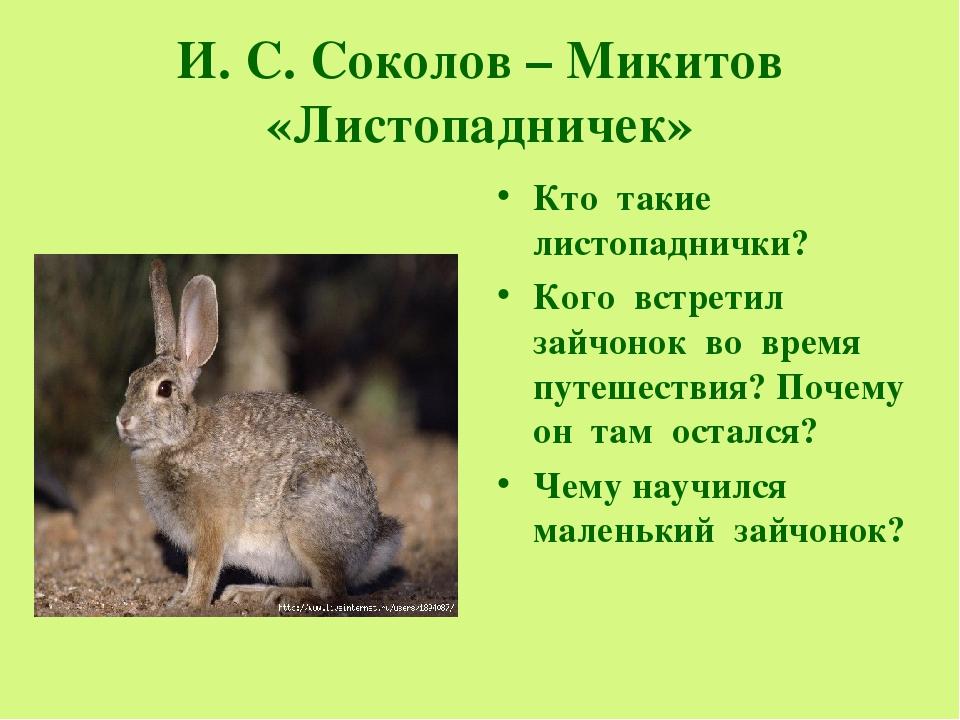

И. Соколов- Микитов. «Листопадничек»

Цель: познакомить с научно-познавательной сказкой И. Соколова-Микитова; дети расширяют кругозор, экологическую грамотность.

Ход урока.

Подготовка к восприятию текста.

Беседа о названии сказки:

- Что такое листопад?

- Можно ли из названия узнать, о чём пойдёт речь.

Отгадай загадку и узнаете, о ком же этот рассказ.

Речевая разминка.

Что за зверь лесной:

Встал, как столбик, под сосной

И стоит среди травы-

Уши больше головы.

Длинное ухо,

Комочек пуха, прыгает ловко,

Любит морковку. (Заяц)

Прочитайте вопросительно.

Прочитайте удивительно.

Прочитайте «смешным» голосом.

Прочитайте весело.

Обсуждение иллюстрации к тексту:

- Какое время года?

- Как животные готовятся к зиме?

3. Знакомство с текстом.

Сначала читает учитель, потом дети по цепочке.

Обсуждение и выборочное чтение:

- Каких зайчат называют листопадничками? Кто их так называет?

- Почему зайчонок побежал за журавлями в тёплые страны?

- Как бобры строили свою плотину?

- Как бобры спасали Листопадничка?

4. Творческая работа.

А) Игра «Наборщик». Задание найдите животные, которые спрятались в слове ЛИСТОПАДНИЧЕК. (Слово написано сверху вниз).

Б) Задания учебника 1-2 (выполняются индивидуально).

5. Итог урока.

- Как вы думаете, могла такая история случиться на самом деле?

- Можно ли брать домой диких животных? Почему нельзя?

Дома: разбить сказку на части, озаглавить каждую часть, подготовить пересказ по плану; выполнить задания 3-4 из учебника.

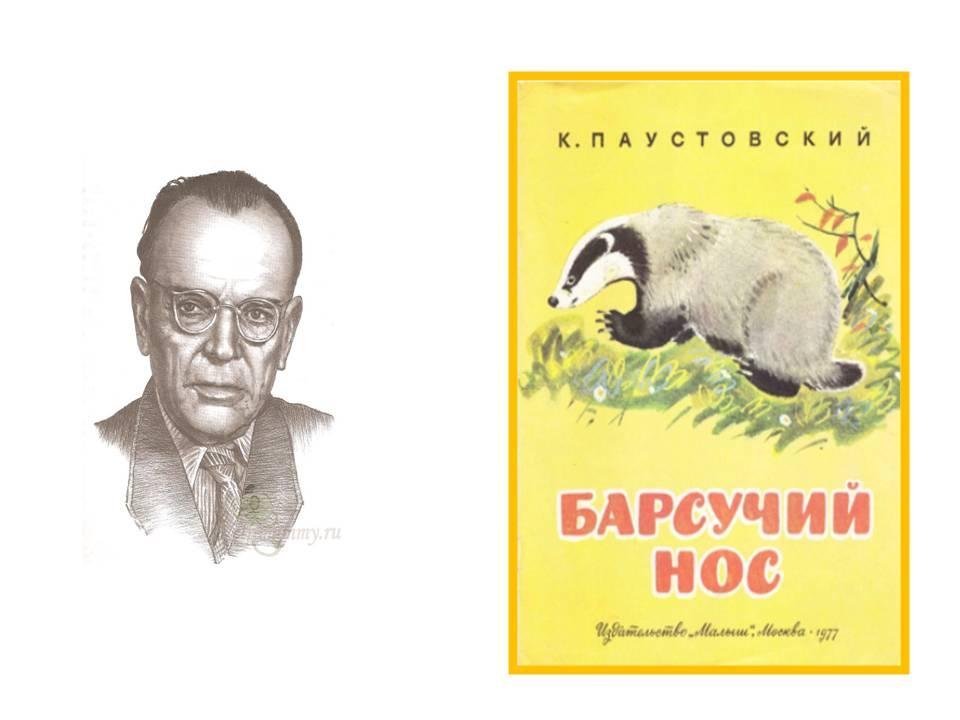

Тема 25. К. Паустовский. «Барсучий нос»

Цель: познакомить с рассказом замечательного писателя К. Паустовского; развивать навыки анализа прозаического произведения, умение видеть роль рассказчика в повествовании, его отношение к происходящему, определять мотивировки поступков персонажей.

Ход урока.

Беседа учителя о К. Паустовском

На всю жизнь запомнил Константин Паустовский слова отца: «Ты испытаешь в жизни много значительного и интересного, если сам будешь значительным и интересным». Он стал именно таким. До конца своих дней писатель много ездил, путешествовал, узнавал новых людей, часто отдыхал на природе. Всё своё творчество он посвятил трём любимым темам: людям, искусству и природе.

Словарная работа.

Справочный материал: негодование- возмущение, крайнее недовольство; всполошились- испугались, взволновались.

Сообщение темы урока.

Познакомтесь с названием произведения и с иллюстрацией, сделанной к нему. Что вы можете сказать о теме этого произведения? (Оно о барсуке, точнее- о его носе. События происходят где-то в лесу, у костра…)

Знакомство с текстом можно провести так: начало рассказа (первые четыре

абзаца) читает учитель, стремясь передать детям состояние гармонии человека и природы.

В процессе чтения желательно уточнить смысл последнего предложения четвёртого абзаца:

- Что выдумывал мальчик, о чём рассказывал?

Далее дети читают вслух абзацами по вызову учителя. После чтения некоторых фраз выясняется их подтекст:

- Почему рассказчик пишет, что «рука невольно тянулась к двустволке»? (Кто знает, что за зверь это мог быть?)

- Почему рассказчик не поверил мальчику?

5. Обсуждение прочитанного.

- Какие чувства вызвал у вас этот рассказ? Как вы относитесь к тому, что случилось с барсуком?

6. Повторное чтение и работа с текстом.

- Где и когда происходят события рассказа? (События происходят в осеннем лесу.)

- Кем является рассказчик: повествователем или участником событий? Как вы догадались? (Рассказик- участник событий, один из героев произведения; об этом говорит слово «мы», которое встречается в тексте.)

- Почему охотники всё время поддерживали огонь в костре?

- Как вы думаете, почему автор так много внимания уделил мальчику по сравнению с другими персонажами? (Мальчик первым увидел барсука. Без мальчика рассказчик не узнал бы о том, что барсук лечил свой нос.)

- Прочитайте о том, как повёл себя барсук, когда обжёгся. («Барсук взвизгнул и с отчаянным воплем бросился обратно в траву. Он бежал и голосил на весь лес, ломал кусты и плевался от негодования и боли».)

- Как вы думаете, почему барсук попал в такую неприятную для него ситуацию? (Не только из-за голода и любопытства, но и по неосторожности, неопытности.)

- За что барсук сердился на людей?

После этого логично будет провести выборочное чтение. Важно, чтобы все найденные фрагменты о барсуке были отмечены карандашом, так как это послужит подготовкой к творческому пересказу от лица барсука). Особое внимание обращается на слова, которые описывают страдания барсука.

*В целях подготовки детей к творческому пересказу можно задать уточняющие вопросы:

- Когда будете готовить пересказ, представьте себе, что этот молодой, нерпытный барсук состарился и рассказывает своим внучатам- барсучатам историю своей жизни. Как млжно назвать рассказ барсука? («Неприятная история», «Как я обжёг свой нос»…) Если мы будем рассказывать эту историю от лица барсука, что у нас получится- сказка или рассказ? (Сказка)

Дома: выполнить задание из учебника; приготовить творческий пересказ от имени барсука.

Тема 26-27. Г. Скребицкий. «Передышка»

Цель урока: продолжить знакомство с творчеством Г. Скребицкого; развивать коммуникальные способности, умение работать в группе; развивать речь, творческое воображение.

Ход урока.

Подготовка к восприятию новой темы проводится в виде наводящей беседы.

На улице много деревьев. Ещё недавно они были зелёными. А сейчас лишь одинокие жёлтые листья дрожат на холодном ветру. Вот оторвался ещё один листочек, закружился и, падая, с любопытством заглянул в наше окно. Ждёт, о чём мы сегодня будем говорить.

- Прочитайте заглавие рассказа. Можете ли вы по заглавию догадаться, о чём пойдёт речь в этом произведении?

-Что такое передышка? Действительно, можно предположить, что рассказ посвящён отдыху, но более определённо трудно сказать. Но в книге есть иллюстрация к этому рассказу. Можеть быть, она поможет нам предположить о чём сегодня мы будем читать.

2. Работа с иллюстрациями

- Какое время года нарисовано?

- Что изображено на картинке?

- Подумайте, как можно связать название этого рассказа, т.е. «Передышку», с иллюстрациями? (Летом хорошо на лугу, отдыхаешь. Сядешь на пенёк – и отдохнёшь.)

3. Первое знакомство с текстом.

Читает учитель. Дети делятся своими впечатлениями.

- Какое впечатление произвёл на вас рассказ?

- Кто, на ваш взгляд, главный герой рассказа? (Лесник, берёза.)

- Почему? (В рассказе про неё много говорится. И заглавие об этом говорит.)

Словарная работа. Выяснить значение слов: хворост, жнивье, ботва, печурка, дороги.

4.Выборочное чтение.

Дети читают 1-ую часть рассказа по цепочке вслух.

- С каким чувством автор пишет о берёзе?

- Какой она была весной? Найдите слова в тексте, прочитайте.

- Какой она была летом?

- Какой она была осенью?

- А зимой?

- С какой буквы написано слово «Передышка»? Почему? О чём это говорит?

- Из чего ещё видно, что берёзка будто живая? (Листья шумят, будто зовут присесть.)

5. Продолжение работы с текстом

2-ую часть рассказа дети читают также «про себя».

- Какие картины противопоставлены в описании берёзы? Зачем?

3-тья часть читается «про себя» .

Обсуждение проводится по вопросам из учебника 1-3.

- Как автор относится к мальчикам?

6. Творческая работа впарах или индивидуально. Словесное рисование.

Задание: выбрать любой эпизод рассказа, придумать, какую иллюстрацию к нему можно нарисовать. Подробно описать все детали этой «иллюстрации»: каких людей надо изобразить? В каком пейзаже? Какими красками? Какими линиями?

Проверка: описать свою «иллюстрацию», рассказать, какое чувство хотел передать.

Знакомство с автором

- Кто увидел и рассказал эту историю? Как его Зовут? (Рассказчик, автор- это Георгий Скркбицкий.)

- Какой он человек? (Взрослый. Добрый. Любит природу, умный.)

- О чём любит писать автор? (О животных. О природе.)

8. Итог урока.

- Как думаете, в следующий раз мальчики так же поступят?

- А какой урок извлекли вы из этого рассказа?

- Для ребят эта история с берёзкой «Передышкой» стала уроком на всю жизнь. Если что-то делаешь, не думая о последствиях, то можно совершить большие ошибки. Историю с берёзкой послужит уроком не только для них, но идля всех нас.

Дома: выполнить задание из учебника 4-5.

Тема 28. Итоговый урок.

Итоговое занятие проводится с целью закрепления и обобщения знаний по вопросам и заданиям из учебника к разделу «Лесные истории». Прекрасным дополнением к нему может стать монтаж, составленный из портретов авторов изученных произведений, репродукции с изображением осеннего леса. Могут понадобиться рисунки или фотографии, изображающие животных, цитаты из произведений. Составить такой монтаж на листе ватмана дети могут дома или на уроке, работая в группах.

Тема 29-30. Контрольная работа № 1.

Цель: проверить технику чтения, знания учащихся о выразительном чтении, умении отвечать на вопросы по содержанию текста, определять жанр произведения, тему, находить средства выразительности.

Работа проводится в конце 1 четверти.

На следующем уроке проводится анализ техники чтения.

Раздел 7. Где ум, там и сила (4 часа)

Цель уроков: формировать представления о своеобразии бытовых и волшебных сказок, объединённых в данном разделе общей идеей: победой ума, смекалки над физической силой, властью и богатством.

Тема 31. Русская народная сказка «Дочь – семилетка»

Речевая разминка.

Лучше ум с иголку, чем рост с тополь.

Прочитайте пословицу- чистоговорку, четко проговаривая согласные.

Прочитайте вдумчиво, вопросительно, с восторгом, шёпотом.

Прочитайте быстро.

- Как вы понимаете эту пословицу?

- Согласны вы с этим высказыванием?

- Знаете ли вы случаи, когда маленький оказывался сообразительнее, умнее, чем взрослый?

2. Знакомство с текстом.

Дети читают сказку вслух. Попктно выясняются значения непонятных им слов: каурая (кобыла- светло-каштановый, рыжеватой масти). Кросна- старинный самодельный ткацкий станок.

Обсуждение прочитанного можно провести по вопосам 1-5 из учебника

3.Выборочное чтение и работа с текстом.

Дети характеризуют богатого брата, опираясь на его поступки и высказывания.

- Найдите и прочитайте ответ на вопрос: «Почему судьи, к которым обратились братья, оказались на стороне богатого?» («Богатый одарил судей деньгами, а бедный словами оправдывается».)

- Кто помогал богатому и бедному решать задачи?

- Как это характеризует богатого? (Он глупый).

-Есть ли в сказке смешные моменты? Какие?

- С какой целью рассказывались народом такие сказки?

-Можно ли назвать эту сказку волшебной?

- Кто герои сказки? Как они побеждают своих противников?

- Где происходит действие – в реальном мире или в сказочном?

Дополнительно можно предложить третьеклассникам подобрать фрагменты текста, соответствующие иллюстрации учебника, а ьакже прочитать сказку выразительно.

4.Итог урока

- Какая поговорка выражает главную мысль этой сказки? (Голь на выдумку хитра. Маленький, да удаленький. Не одежда красит человека, а ум.)

Дома: учащиеся выполняют все задания из учебника.

Тема 32. Кыргызская народная сказка «Дыйканбай и великаны».

Цель: познакомить детей с кыргызскими народными сказками, с особенностями волшебных сказок; развивать речь, умение прогнозировать, предвосхищать содержание текста по заглавию, иллюстрации.

Оборудование: Выставка книг кыргыских народных сказок, рисунки с изображением богатырей, их одежды и снаряжения, пословицы.

Ход урока

Знакомство с новой темой происходит в форме наводящих вопросов и коллективного обсуждения.

- Что свойственно богатырям разных народов? Чем они славились, кроме силы?

- Прочитайте название сказки. Кто такой великан?

Рассматривание рисунков, картин о богатырях.

Знакомство с текстом

Учитель читает сказку с остановками и задаёт вопросы:

- Как жил Дыйканбай?

- Кто такой дэв? Как он выглядел?

- Кого он обижал? Каким он был?

- Кто такой Дыйканбай? Чем занимался, каким человеком был? Какие поступки совершал?

3. Повторное чтение.

Ученики читают сказку по цепочке. Предварительно надо выяснить, какими голосами говорили великаны, какими – охотники и Дыйканбай в разных эпизодах. Как надо передавать их чувства?

Обсуждение по вопросам:

- Как вы думаете, почему Дыйканбай и дэв стали смеяться?

- Как спасся Дыйканбай в первый раз (от одного дэва)?

- Как спасся от трёх дэвов?

- Почему Дыйканбай с товарищем залезли на дерево?

- Какой рассказ они услышали?

- Почему царь дэвов советовал остерегаться людей?

- Как удалось охотникам испугать сразу сорок дэвов? Какую хитрость использовал Дыйканбай?

- Сколько раз спасался Дыйканбай от дэвов? (Три)

- В каком месте нерой сказки встречается с великанами? Дома? (Нет, в горах, в чужом мире, в волшебном- в обычном мире великаны не встречаются.)

Дома: выполнить задания учебника; пересказать сказку от лица Дыйканбая; от лица дэва.

( Дифферинцированные задания можно раздавать при помощи карточек разного цвета. Кто получил карточку зелёного цвета- пересказывает от третьего лица; кто жёлтлго – от лица Дыйканбая, кто синего – от лица дэва.)

Тема 33. Кыргызская народная сказка «Братья- умельцы».

Цель: познакомить детей с кыргызскими народными сказками, с особенностями волшебных сказок; развивать речь, умение прогнозировать, предвосхищать содержание текста по заглавию, иллюстрации.

Оборудование: Выставка книг кыргыских народных сказок, рисунки с изображением богатырей, их одежды и снаряжения, пословицы.

Ход урока

Знакомство со сказкой «Братья – умельцы»

1 часть текста читают дети по цепочке (до слов «И пошли братья к хану».)

- Сколько было братьев?

- Какое каждый из них получил ремесло?

- Это были обычные знания или чудусные?

- Зачем братья пошли к хану Болбосу?

Здесь можно остановиться и подумать, что будет дальше. Дети, интуитивно зная законы построения сказочного сюжета, довольно точно могут предсказать ход событий. Следует спросить:

- Почему так думаете? Как догодались?

Ученики сами приходят к мысли, что в скказках часто бывают испытания, похищение дочери царя, спасение её при помощи чудесных помощников и волшебных предметов, счастливый конец и т.д.

Дочитываем сказку до конца.

- Что угадали?

- Что оказалось не так, как думали?

- Что понравилось в этой сказке?

2. Творческая работа

Задание: определите жанр прочитанной сказки.

1 этап работы.

- Вспомните, какие бывают типы сказок (бытовые, волшебные, о животных).

- Как определить жанр сказки? Какие вопросы надо задать себе, чтобы это выяснить?

Учитель объясняет, в чём заключаются особенности волшебных сказок, побуждая учеников формулировать вопросы. Вопросы (без пояснений) записываются на доске и в тетрадях:

- В каком мире происходят события сказки? (Особенностью построения волшебной сказки является попадения героя в чужой, волшебный мир, Все приключения с ним происходят не дома.)

- Есть ли в сказке злодей с волшебной силой, который вредит герою? (Противостояние героя и его злого противника- обязательная черта волшебных сказок.)

- Есть ли повторы в сюжете? (В волшебных сказках герои чаще всего подвергаются испытаниям три или семь раз.)

- Приходят ли на помощь герою чудесные помощники и волшебные предметы?

- Побеждает ли добро зло? Получает ли герой награду?

2 этап работы. Самостоятельно проанализируйте сказку «Братья- умельцы». Сделайте вывод, какая это сказка – волшебная или нет?

3 этап работы – проверка выполненых заданий.

3.Итог уроков.

- Что больше всего запомнилось в сказках?

- Чему учит сказка? Можно надеяться в трудную минуту только на физическую силу? О каких человеческих качествах эти сказка?

Дома: выполнить задания из учебника 1-3; приготовиться к итоговому уроку по теме.

Тема 34. Итоговый урок.

Проводится по вопросам и заданиям к разделу.

Другой вариант 0 урок праздник «Приходи, сказка» с инсценировками разных сказок, викториной и пр.

Раздел 8. Поэтические странички. «Зима»

Тема 35. Экскурсия «В гости к матушке Зиме»

Вводная беседа о предстоящей экскурсии (в парк, рощу, сквер), о правилах поведения на природе и целях экскурсии – общение с зимой. Ученикам надо подготовиться к уроку, вспомнив или выучив новые стихотворения и загадки о зиме.

Ход урока.

Знакомство с новой темой начинаем в форме обсуждения высказывания А.

Толстого: «Самая чистая радость – радость общения с природой. Красота природы вдохновляет на поэтические строки. Сегодня мы будем любоваться зимними видами и читать стихи о зиме.

Словарная работа.

Но сначала отыщем «зимние слова»: иней, изморозь, зимний узор, позёмка, пороша, наст. Где они спрятались? (В снегу.) по возможности показать то, что можно наблюдать в природе в момент прогулки. Объяснить остальное.

Творческая работа

-А кто же хозяин всего этого снега, всей этой красоты? Угадайте:

* Кто поляны белит белым

И на стенах пишет мелом,

Шьёт пуховые перины,

Разукрасил все витрины? (Зима)

*Выглянул в оконце-

Лежит белое суконце.

Всю зиму лежит,

А весной убежит. (Снег)

*Ни ведёрка, ни кисти, ни рук,

А побелит все крыши вокруг. (Зима)

*Летели белые гуси, нароняли белого пуха. (Тучи и снег)

4. Физкультминутка на свежем воздухе.

На еловых лапах СНЕГ,СНЕГ! (Руками изобразим ёлку)

Пни в пуховых шляпах СНЕГ,СНЕГ! (Изображаем шляпу на голове)

Заискрилось поле СНЕГ,СНЕГ! («Разбразгиваем» искры)

Белое раздолье-СНЕГ,СНЕГ! (Разводим руки в стороны)

По лугам,полянам-СНЕГ,СНЕГ! (Плавными движениями «покрываем снегом поля»)

На катке стеклянном-СНЕГ,СНЕГ! (Размашисто «едем на коньках»)

И летит кружится-СНЕГ,СНЕГ! (Кружимся, летаем)

Нам румянит лица СНЕГ,СНЕГ! (Потрогаем свои щёчки)

Вьется белым роем-СНЕГ,СНЕГ! (Помашем перед лицом,покрутим кистями рук.)

Ловим мы в ладони-СНЕГ,СНЕГ! (Ловим снег)

5.Активизация познавательных и творческих способностей.

- Какой цвет у снега?

Пробудить видение «цветного» снега – фиолетового, голубого, розового и т.п. –можно в форме игры:

- Кто увидет синий снег? Где он? А жёлтый? И т.д.

- А какой запах у снега? Чем пахнет снег?

- А какой звук у снега? Все молчим и слушаем. Что услышали?

- А какое настроение у снега?

6. Стихи о зиме. Читают дети по очереди.

7. Перед тем, как уйти отсюда, давайте внимательно посмотрим вокруг: какие снежинки, какие ветки, кусты, птицы и т.д.

8. Итог урока

- Что возьмём себе на память из дома матушки Зимы?

- Что нового узнали, что интересного заметили, почувствовали?

Дома: описать экскурсию «В гости к матушке Зиме»; написать мини- сочинение на тему: «О чём мечтает снежинка», «О чём мечтает сугроб»; «Следы на снегу».

Тема 36. А, Пушкин. «Опрятней модного паркета»; З, Александрова. «Снежок»

Цель: продолжать знакомство с творчеством русских поэтов; учить выразительно и осмысленно читать стихи, учить видеть прекрасное; развивать воображение, мышление, речь.

Оборудование: портрет А. С. Пушкина. Репродукции зимних пейзажей, аудиозапись пьесы П. И Чайковского «Декабрь. Святки».

Ход урока.

Речекая разминка

*В зимний холод всякий молод

*Мороз невелик, да стоять не велит.

Прочитайте пословицы жужжащим чтением

Прочитайте с вопросительной интонацией.

Прочитайте с утвердительной интонацией

С грустью

Подготовка к восприятию новой темы.

- Давайте послушаем пьесу русского композитора П, И. Чайковского «Декабрь. Святки».

- Какие чувства вызвала у вас музыка?

- Какое настроение пытается передать композитор?

- Если бы вы были художниками, какие бы краски вы использовали, изображая эту весёлую зимнюю картину?

- Давайте посмотрим иллюстрации, на которых изображена русская зима.

- Итак, ребята, композитор с помощью семи нот рисует зимний пейзаж. Художник с помощью палитры красок передаёт зимнее настроение. А вот поэт создаёт свой яркий узор, используя обычные слова, но окрашивая их при этом в эмоциональные, выразительные тона, поэтому мы восторгаемся музыкой стиха.

3. Изучение нового материала.

Учитель читает стихотворение «Опрятней модного паркета…»

- Какие слова были непонятны? (Паркет- пол из деревянных плиток, покрытых лаком; звёздами- звёздочками снежинками.)

- Какое у вас появилось настроение после прочтения этого стихотворения?

- Какие слова подобрал поэт для описания реки?

- Как вы понимаете слово «блистает»?

- С каким настроением мальчики скользят по льду?

- Какие строчки заставили вас улыбнуться?

- С каким чувством смотрит Пушкин на эту зимнюю картину?

- Прочитайте это стихотворение в парах.

4. Продолжая работать над темой, можно предложить детям про себя прочитать стихотворение З. Александровой и проверить, как они его поняли.

5. Итог урока

- Чем радует нас снег?

- Что радует поэтов в зиме?

Дома: выучить любое стихотворение наизусть; нарисовать иллюстрацию к одному стихотворению.

Тема 37-38. С. Есенин. «Пороша», «Поет зима- аукает…»

Цель: познакомить учащихся со стихотворениями С. Есенина о зиме; учить их анализировать, выразительно читать, формировать нравственно - эстетическое отношение к природе.

Оборудование: портрет С. А. Есенина, иллюстрации к стихотворениям.

Ход урока.

Введение в тему

Ребус (на доске): прочитайте только буквы русского алфавита:

R G Е Q V C W F E N L H I W И S R H F

Какое слово получилось?

- Учитель читает стихотворение Н. Брауна «Сергей Есенин»:

В этом имени – слово «есень» .

Осень, ясень, осенний цвет.

Что – то есть в нём от русских песен –

Поднебесье, тихие веси,

Сень берёзы и синь – рассвет.

Что – то есть в нём и от весенней,

Грусти, Юности и Чистоты…

Только скажут : «Сергей Есенин» , -

Всей России встают черты…

- Какие стихи С. Есенина вы помните?

2. Сообщение темы урока

Сегодня мы познакомимся со стихотворением С. Есенина «Пороша».

- Как вы понимаете значение слова «пороша»? (Свежий, рыхлый слой выпавшего снега с вечера или ночью снега.)

3. Знакомство со стихотворением.

Учитель читает стихотворение.

- Понравилось ли вам стихотворение? Почему поэт назвал его «пороша»?

4. Анализ стихотворения и выборочное чтение

- Прочитайте первые строчки. От какого лица ведётся речь? (От первого.)

Лирический герой этого стихотворения – Сам Есенин.

- Прочитайте 1-ю строфу.

- Что нарушило тишину зимнего леса?

- Какие строки указывают на то, что в лесу кипит жизнь7

- А теперь закройте на минуту глаза и представьте себе эту дорогу среди зимнего заснеженного леса.

- Читаем 2-ю строфу.

- Что видит поэт вокруг себя?

- Что же это за «невидимка», заколдовавшая лес, погрузившая её в «сказку сна»?

- Что это за «белая косынка», которой «подвязалась сосна»?

- Какой приём здесь использует автор? (Олицетворение.) Вч ём секркт олицетворения?

- Прочитаем 2-ю строфу передавая настроение поэта, очарованного лесом. Попробуйте показать голосом. Как замедляется ритм скачки, конь переходит на шаг.

- Читаем 3-ю строфу.

- С кем сравнивает поэт сосну? С какой целью использует это сравнение?

- Нарисуйте словесный портрет сосны.

- Как вы понимаете смысл слов: понагнулась (наклонилась); оперлась (воспользовалась, как опорой, подпоркой); клюка (палка с кривым верхним концом для опоры при ходьбе); макушка (вершина чего-нибудь); долбит (делает углубление)?

- Прочитайте 4-ю строфу.

- Найдите сравнения в этой строфе. С чем сравнивается снег?

- Объясните смысл слов: валит (падает); стелет (покрывает); шаль (большой вязанный или тканный платок).

- С чем поэт сравнивает дорогу? Почему?

- Прочитайте 4-ю строфу выразительно вслух. Покажите быстрый ритм скачки, раздолье простор дороги, ширь полей. Передайте все ощущения поэта.

5. Выразительное чтение всего стихотворения.

6. Работа над стихотворением С. Есенина «Поёт зима- аукает…»

Чтение учителем стихотворения.

Словарная работа: баюкает, стелется, ставни.

Обсуждение

- Что вы чувствовали, когда слушали это стихотворение?

- Рассмотрите рисунки. Что вы видите?

- Какой изображена зима у Есенина?

- Куда уплывают облака?

- Как ведёт себя метелица? Вьюга?

- Что поэт говорит о воробушках? Прочитайте.

- В каких строчках автор показал, что вся природа ждёт весну?

- Как надо читать это стихотворение?

7. Повторное чтение и работа над выразительным чтением в парах ( Или составить партитуру чтения коллективно, с помощью учителя.)

Чтение стихотворения друг другу по строфам.

Конкурс на лучшего чтеца

Итог уроков.

- С произведениями какого автора вы сегодня познакомились?

-Что вы узнали о Есенине? Как он умел смотреть на природу? Как относился к ней?

Дома: стихи учить наизусть; сделать к нам иллюстрации; выполнить задания из учебника.

Урок 39. И. Суриков. «Детство».

Цель: проанализировать стихотворение И. Сурикова; закрепить знания об особенностях поэтической речи.

Оборудование: портрет И. Сурикова, репродукция картины К. П. Крымова «Зима». Пословицы. Карточки с текстом стихотворения у каждого ребёнка.

Ход урока

Речевая разминка

Весело текли вы, детские года.

Вас не омрачили горе и беда.

Прочитайте про себя.

Прочитайте задумчиво.

Прочитайте весело.

Вводная беседа

- Эти строчки написал Иван Захарович Суриков. Какие стихи Сурикова вы помните? Прочитайте.

Иван Суриков был сыном крепостного крестьянина. Помещик отпустил его отца на зароботки в Москву. В городе Ваня тосковал по родным местам, вспоминал свою жизнь в деревне. В 24 года Иван Захарович написал произведение, которое и назвал «Детство». О чём может идти речь в этом произведении? (О детях, об играх, о друзьях.)

Знакомство с произведением.

Учитель читает отрывок из стихотворения «Детство».

- Что вы увидели? (Деревню, горку, ребята катаются на санках.)

- Что услышали? (Голоса ребят, скрип снега, птицы кричат на деревьях.)

- Что почувствовали? (Жалко мальчика. Сначала было весело, а потом грустно.)

4. Работа над выразительным чтением отрывка (4 первых строфы написаны на карточках. У каждого ребёнка – свой текст).

- От чьего имени ведётся повествование?

- Какое настроение было у мальчика в начале стихотворения? (Радостное.)

- Что в этот радостный момент он нам говорит? Прочитайте. («Вот моя деревня, вот мой дом родной»).

- А когда человек говорит такие слова, что мы про него можем сказать? (Он любит свою деревню и дом.)

- Каким словом в первой строчке автор показал это? (Словом «моя».) Подчеркните.

- Что ещё можно сказать о мальчике? (Он смелый, потому что гора крутая, а он не боится.)

- Что мы должны показать слушателям, читая первое четверостишие? (Радость.)

- В какой момент ситуация меняется? («Вот свернули санки, и я на бок-хлоп!»)

- Что он испытал в самый первый момент после такого падения? (Испуг, боль.)

- Что значит «кубарем качуся». (Стремительно кувыркаюсь)

- А как же ведут себя другие мальчики? Прочитайте. Можно ли их назвать друзьями?

- Что мы слышим в голосе мальчика? (Обиду)

- Почему он в сугробе? (Не может выбраться, так как сугроб рыхлый.)

- Какое настроение у мальчика? (Тоскливое.)

- Посмотрите, как меняется настроение мальчика.

На доске запись:

I четверостишие- радость.

II четверостишие – испуг, боль

III четверостишие – обида.

IV четверостишие – тоска.

5.Выразительное чтение стихотворения

- Покажите, как меняется настроение мальчика.

6. Продолжение работы над стихотворением

- Как вы думаете, что дальше случилось с этим мальчиком?

- Прочитайте про себя оставшиеся четверостишия.

(Вопросы по содержанию.)

7.Итог урока

- Что нового вы узнали на уроке?

Дома: подготовить выразительное чтение, желающие могут выучить всё стихотворение наизусть; отвечать на вопросы из учебника.

Урок 40. Итоговый урок.

Цели урока: повторить пройденное, проверить знание фактического и теоретического материала, выразительное чтение.

Самостоятельную работу по вопросам и заданиям к разделу «Поэтические странички. Зима» можно дополнить презентацией и конкурсом чтецов.

Раздел 9. Народ – золотая колыбель.

Тема 41. Ш. Садыбакасов. «Мальчик по имени Марат»

Цель: познакомить учащихся с рассказом из жизни детей; продолжить знакомство с некоторыми особенностями рассказа как жанра, привлечь внимание к способам изображения жизни и характера героя, дать представление о рассказчике, учить анализировать поступки героя; познакомить с жанрами живописи, с понятием «быт», «обычаи», «повседневная жизнь», развивать речь; воспитывать уважение к народным традициям.

Оборудование: репродукции картин разных жанров: портреты, натюрморты, пейзажи, жанровые произведения; карточки со словами «портрет», «пейзаж», «натюрморт», «Бытовой жанр». Карточки с вопросами для работы в группах.

Ход урока

Для речевой разминки можно взять пословицу по теме урока.

Герой без народа, как рыба без воды.

Прочитайте тихо.

Прочитайте жужжащим чтением.

Прочитайте громко.

Прочитайте весело.

Подготовку к восприятию новой темы проводим в виде игры.

Игра «Назови жанр картины». На доске – картины разных жанров и карточки с названиями жанров живописи. Дети выходят к доске и ставят карточки рядом с соответствующей картиной.

- Сегодня мы познакомились с разными жанрами изобразительного искусства.

- Что такое портрет? Пейзаж? Натюрморт? Бытовые сцены?

- Что объединяет все наши изображения? (Во всех этих произведениях главная тема – Кыргызстан).

- А наша одежда может связывать нас с Родиной? (Подвести детей к мысли, что обычные повседневные предметы – одежда, ковры, другие предметы обихода, если они укрвшены и сшиты в соответствии с традицией, тоже могут быть произведениями искусства, быть ценными.)

В литературе мы тоже можем встретить бытовые сценки, рассказы из повседневной жизни обычных детей. Прочитайте название рассказа кыргызского писателя Шатмана Садыбакасова. Как вы думаете, о ком мы сегодня узнаем?

Работа над новым материалом.

Дети читают рассказ по цепочке.

При проведении словарной работы следует активизировать внимание детей:

- Какие слова непонятны? Кавалеристы- это военные всадники, на племенных фермах разводят породистый скот, в совхозе люди совместно занимались сельскохозяйственными работами.

Обсуждение прочитанного:

- Что вы думаете о Марате?

После вопросов по содержанию рассказа следует поставить проблемные вопросы (задания 1-2 из учебника).

Творческую работу в группах можно провести в сильном классе.

Задание: ответить на вопросы. (Задание в письменном виде раздаётся каждой группе.)

1.Какую песню поёт мальчик? Найти всё, что сказано об этой песне. Почему мальчик поёт именно эту песню?

2.Какие родственники упоминаются в рассказе?. Для чего?

3.Найдите слова, где говорится об ак-колпаке. Что он значил для мальчика?

4.Найдите все места, где мальчик говорит от имени всего народа: «Мы…» Каким он представляет кыкгызский народ?

Обсудив в группах вопросы, дети записывают в тетради ответы. Один из каждой группы зачитывает их перед классом.

В обычном классе – дети читают рассказ про себя, получив установку: «Выяснить- сказка это или рассказ».

Сравнение со сказкой

- «Мальчик по имени Марат» - рассказ или сказка?

- Почему вы так думаете?

Дети, как правило, говорят: нет волшебства, есть автор. Подвести к мысли, что в основе рассказа лежит случай из жизни, бытовая сценка, люди и события изображаются как в жизни, правдоподобно.

- Кто рассказал нам эту историю?

- А в сказках так бывает, чтобы герой сам о себе рассказывал? (Дать возможность детям вспомнить как можно больше сказок.)

- Автор высказывает своё отношение к Марату? В каких словах? (Обратить внимание на наличие двух рассказчиков. Автор как бы прячется за рассказ самого мальчика.)

6. Итог урока.

- О чём говорили на уроке?

- Что нового узнали?

-Что Объединяет все части урока (картины, рассказ)?

Дома: выполнить задания 3-4 из учебника.

Тема 42. Ш. Бейшеналиев. «Первое утро».

Цель: продолжить знакомство детей с творчеством замечательного детского писателя Шукурбека Бейшеналиева; совершенствовать навык выразительного чтения, осмысления и пересказа текста. Учить анализировать средства выразительности прозаического произведения; развивать интерес к познанию родного края; воспитывать бережное отношение и любовь к родной земле и животным.

Оборудование: репродукции картин, фотографии с изображением горных пастбищ, домашних животных, бытовых сцен. Элементов традиционного быта. Макет юрты. Загадки о домашних животных – конь, верблюд, осёл.

Ход урока.

Речевая разминка.

Ой ла-ла, ой ла-ла

У меня коза была.

Всюду прыгала, скакала,

Бородой седой трясла. (И. Мазин)

Читайте громко.

Прочитайте, выделяя голосом глаголы, потом- существительные.

Читайте грустно.

Читайте весело.

Подготовка к восприятию новой темы.

- Кто из вас был на джайлоо?

- Что вам больше всего запомнилось?

- Чем отличается жизнь на джайлоо от городской жизни?

- Чем отличаются предметы, дома, средства передвижения, занятия?

Рассматривание репродукций и предметов традиционного быта.

Вспомним Марата. Он – сельский мальчик, ему всё знакомо – и домашние животные, и природа. А если городской житель впервые отправляется в горы? Как он будет себя вести? Что будет чувствовать?

Знакомство с новым материалом.

Установка перед чтением:

- Прочитайте рассказ, обращая внимание на название предметов традиционного быта.

Дети читают рассказ «Первое утро» про себя.

- Выполните 1 задание и объясните, как понимаете трудные слова.

- Кто такая Умай? (В старину верили, что есть такой дух, который охраняет детей, скот, даёт плодородие земле)

- Как вы представляете себе Осмона? Сколько ему лет? Какой у него характер?

- Как вы себе представляете бабушку?

- От чьего лица ведётся повествование? (Рассказ от третьего лица позволяет автору показать мысли и чувства двух героев повествования. В сильном классе можно сравнить с рассказом о Марате, где нам непонятны мысли и чувства иностранцев, потому что историю рассказывает сам мальчик.)

- Как рассказчик относится к мальчику? К бабушке?

4. Выборочное чтение и обсуждение:

- Как выглядит юрта? Прочитайте отрывок.

- Чему удивлялся Осмон в юрте и на джайлоо?

- Как отнеслась бабушка к тому, что внук пролил кумыс? Из каких слов это видно?

5. Работа в парах.

Найдите все диалоги бабушки и внука. Подготовьте выразительное чтение одного из диалогов. Постарайтесь голосом показать возраст, характер, чувства героя (они разные в каждом диалоге, меняются по ходу разговора).

Творческая задача:

- Как вы думаете, Осмону понравилось на джайлоо? Выпишите из текста предложения. Которые подтверждают ваш ответ.

7. Итоги урока

- Что нового узнали?

- Что вам понравилось в рассказе?

- Какой вид работы был самым интересным?

Дома: выполнить задание 2 и 3.

Тема 43. Ш. Бейшеналиев. «Маленькие друзья».

Цель: продолжить знакомство детей с творчеством замечательного детского писателя Шукурбека Бейшеналиева; совершенствовать навык выразительного чтения, осмысления и пересказа текста. Учить анализировать средства выразительности прозаического произведения; развивать интерес к познанию родного края; воспитывать бережное отношение и любовь к родной земле и животным.

Оборудование: репродукции картин, фотографии с изображением горных пастбищ, домашних животных, бытовых сцен. Элементов традиционного быта. Макет юрты. Загадки о домашних животных – конь, верблюд, осёл.

Ход урока.

Работа над новым материалом.

Над рассказом «Маленькие друзья», следует обратить внимание на то, что изменилось в повествовании – главные герои уже не бабушка и внук, а Осмон и верблюжонок. Это позволяет нам узнать мальчика с новой стороны: он старается преодолеть свой срах, хочет быть самостоятельным, взрослым, потому что чувствует хозяином, ответственным за маленькое существо.

Обсуждение:

- Назовите главных героев этого рассказа. Почему вы так думаете? (Бабушка почти не участвует, много внимания уделяется верблюжонку.)

- Что нового мы узнали о мальчике?

2. Творческая работа.

В классе можно выполнить задания 1 и 2. Задание 4 можно выполнить коллективно, написав слова на карточки, или в группах.

3.Итог изучения темы.

- Что узнали о Шукурбеке Бейшеналиеве, прочитав два его рассказа?

- Как он относится к детям? К животным?

- Понимает ли он чувства детей? Умеет их выразить?

Дома: выразительно читать рассказ, выполнить задание 3 или сочинить рассказ «Мой щенок», «Мой ягнёнок».

Тема 44. Т. Самудинов. «Праздник в аиле»; Б. Асаналиев. «Душа кыргыза»

Цель: познакомить учащихся с новыми поэтическими произведениями; учить понимать стихотворение и правильно их читать.

Оборудование: фотографии с изображением национальных игр кыргызского народа, карточки со словами.

Ход урока

Речевая разминка

Ехала машина тёмным лесом

За каким – то интересом.

Инте-, инте-, интерес,

Выходи на букву «С».

Прочитайте спокойно, тихо.

Прочитайте с ускорением.

Прочитайте быстро.

- Что вы сейчас читали? (считалка)

- В каких случаях вы пользуетесь считалками?

2. Подготовка к восприятию новой темы.

Соревнование «Чей ряд больше назовёт слов на букву «с» (слова не повторять).

Выяснить, как дети понимают слово «состязание», подобрать синонимы, обсудить, в каких состязаниях они сами участвовали, где их видели?

Игра «Расставить слова» - к слову «состязание»

СОСТЯЗАНИЕ-

Велосипед,карусель, мяч, качели, шахматы, козлодрание,коньки, лыжи, шашки, лошади, футбол.

3.Работа над новым материалом

Учитель читает стихотворение «Праздник в аиле».

- Какие слова непонятны? (Козлодрание – национальная игра на лошадях, две команды стараются отобрать друг у друга мешок, изображающий козлёнка,

Яростный – грозный, достархан – праздничный стол, аксакал – старик- мудрей).

- Кто видел эти игры? Где вы их видели?

- Это было так же, как описано в стихотворении, или ещё что-то происходило?

4. Работа над выразительным чтением

- Прочитайте стихотворение самостоятельно, отмечая места, которые надо выделить голосом.

- Как должен меняться темп чтения? (Сначало – медленно, потом – убыстряется, потом – замедляется.)

- С каким чувством надо читать это стихотворение?

Выразительное чтение.

5.Работа над вторым стихотворением

Учитель читает стихотворение Б. Асаналиева «Душа кыргыза».

- Какие слова надо объяснить? (Ширдак, испокон)

- О каких заветах говорит поэт?

- С каким чувством надо читать это стихотворение?

6. Обобщение можно провести по вопросам из учебника 1 -2.

Дома: выучить любое стихотворение наизусть; выполнить задания 3 -4.

Тема 45. Л. Жариков. «Дуб и Ветер»

Цели и задачи: познакомить со сказкой – притчей Л. Жарикова; учить определять жанр и находить главную мысль произведения, оценивать персонажей; развивать читательские и речевые навыки, воображение; воспитывать любовь к родному краю.

Материал к уроку: пословицы. Иллюстрация И. И Шишкина «Дубы».

Ход урока

Речевая разминка

Тот дуб на скрещенье дорог,

Стоит он – совсем одинок,

Он стар, даже слышит едва,

О чём ему шепчет трава…

Прочитайте медленно, плавно.

Прочитайте быстро.

Прочитайте, меняя громкость по смыслу.

Знакомство с темой урока.

Тема Родная сторона записана на доске.

Дети читают текст, рассказывают о своём отношении к прочитанному.

- Можем ли мы по названию определить жанр произведения? (Судя по заголовку, это может быть басня или сказка, так как «Ветер» - имя собственное. В сказках и баснях неодушевлённые предметы изображаются как одушевлённые.)

- Прежде чем прочитать сказку, вспомним, какие бывают ветры? (Ветры бывают сильные и слабые, теплые и ледяные, разрушительной силы.)

- Что вы знаете о дубе? (Дуб – могучее дерево, дубы живут сотни лет. Плоды дуба – желуди. Дубы растут в южных районах нашей страны. Из плодов дуба готовят напиток – кофе. Древесина дуба применяется в строительстве. Дуб – кормилец лесных жителей.)

Дети рассматривают репродукцию картины И. Шишкина «Дубы».

Иван Иванович Шишкин – непревзойдённый художник и знаток русского леса. Он прекрасно знал лес и умел передать его прелесть и величие. Изображая лес, он показывал в своих картинах силу и былинную мощь Родины, её душевную мудрость и красоту.

Работа с текстом.

Установка перед чтением:

- Прочитайте сказку, подготовьтесь поделиться впечатлениями о прочитанном.

Дети читают сказку про себя. Высказывают своё мнение о дубе, о ветре (по вопросам 1-3 учебника).

Выборочное чтение.

- Найдите и прочитайте строчки, в которых говорится, как злые силы пытались погубить Дуб.

- Сколько персонажей в сказке. (В сказке два положительных и два отрицательных образа.)

- Нарисуйте их и сделайте запись в тетрадях; выборочно зачитываем строки, характеризующие каждый образ.

5. Обобщение.

- Почему же не смогли злые силы одолеть дуб? (В сказках добро побеждает зло. Молния вспыльчива, быстро сгорает от своего гнева. Ветер растрачивает свои силы, слабеет. Дуб крепко держится за землю – матушку, а родная земля раны заживляет.)

- Перечитайте последний абзац сказки.

6. Итог урока

- Что значит «держаться за землю – матушку»?

- Так что же каждому из нас силу даёт?

- А кто помог нам, ребята, ответить на этот вопрос?

Дома: прочитать родителям, обсудить с ним ответ на второй вопрос: что помогло Дубу удержаться против всех несчастий? Подготовиться к чтению сказки по ролям.

Тема 46. Итоговый урок

Повторение пройденного материала проводится по вопросам и заданиям к разделу.

Другой вариант – обобщающий урок – праздник «Народные традиции Кыргызстана» с народными играми, инсценировкой обрядов, национальными блюдами, выставкой предметов традиционного быта, произведений декоративно – прикладного искусства, викториной и пр.

Раздел 10. Новогодние истории.

Тема 47. В.Голявкин. «Пять ёлок».

Цель: продолжить знакомство с рассказами В. Голявкина; учить выявлять в тексте моменты смешного, осмысливать некоторые способы создания комического, формировать представления учащихся о юмаре как способе добродушного, беззлобного решения проблем. Отработка чтения диалого.

Ход урока.

Подготовка к знакомству с новой темой.

- Вспомните рассказ В. Голявкина, который мы читали в этом году.

- О ком пишет автор, как?

2. Изучение нового материала.

Дети читают по цепочке, делятся общими впечатлениями о прочитанном. (Вопросы учебника 1-2)

3.Работа над выразительным чтением по ролям

4. В заключении урока можно попросить в сильном классе – сформулировать главную мысль сказки, в обычном – выполнить задание 3 из учебника.

Дома: читать рассказ, выполнить задания 4-5 из учебника; принести книги с рассказами В. Драгунского.

Тема 48. В. Драгунский. «Кот в сапогах»

Цель: продолжить знакомство с творчеством В. Драгунского, осмыслить проблемы отношений детей с родителями, проблемы дружбы; отрабатывать навык чтения диалогов, ролевого чтения, навыков сочинительства, составления логически связного рассказа.

Ход урока

Готовясь к чтению рассказа, можно рассмотреть книги В. Драгунского, вспомнить его рассказы, уже знакомые детям, их героев, характеры.

Знакомство с текстом можно провести в любой форме, кроме его чтения учителем.

Повторное чтение и работа с текстом.

- У этого произведения сказочное заглавие. А на самом деле, что это за произведение- сказка, басня или рассказ? Почему?

- от чьего лица ведётся речь в этом рассказе? Если вы помните название цикла рассказов Драгунского, то сможете назвать имя этого мальчика.

- Для чего Дениска зачёркивал клеточки на своём календаре?

- Как вы думаете, почему Дениска не подготовился к карнавалу?

- Как вы оцениваете поступок Миши, который застал друга без костюма?

- Почему вожатая Люся выбрала призёром именно Дениску?

- Как вы считаете, почему Дениска решил отдать Мише одну из книжек?

- Какие эпизоды рассказа можно прочитать по ролям, разыграть, как в театре?

4. Творческая работа в группах.

Задание: подготовить инсценировку рассказа (по эпозодам). Распредеоить эпизоды между группами.

1.Определить количество участников, распрпеделить роли, выбрать реплики, продумать характеристику (интонацию, особенности речи, мимику, жесты) каждой роли.

2.Инсценировка.

(Другой вариант – работу в классе, а сценки показать на следующем уроке с атрибутами.)

Дома: дети готовятся к чтению по ролям отдельных эпизодов рассказа.

Тема 49-50. Контрольная работа № 2.

Цель: проверить технику чтения, умение отвечать на вопросы по содржанию текста, определить тему и главную мысль произведения, искать средства выразительности, предугадывать развитие событий.

Работа проводится в конце 1 полугодия. Задания предоставляются каждому ученику на отдельном листе в отпечатанном виде.

Раздел 11. Страницы русской классики.

Тема. 51-54. А. Пушкин. «Сказка о царе Салтане».

● Прочитайте медленно.

● С ускорением.

● Шепотом.

● Громко.

● Выразительно.

– Как автор передает горе, смертельный ужас птицы, терзаемой коршуном?

– Как отблагодарила царевича лебедь за свое спасение?

– Какие события заставили царевича воспользоваться услугами царевны Лебеди?

– Кем становился Гвидон после превращения?

– В каком мире оказались царица и ее сын Гвидон? (Далеко от дома, в чужом мире, в мире чудес. На необитаемом острове, как говорят дети.)

Дома: дочитать сказку; составить к ней план; нарисовать царевну-Лебедь

или других персонажей.

– Почему не сразу призналась царевна-Лебедь, что она и есть прекрасная царевна?

2. У царевны-Лебеди под косой блестел...

3. Обитель тридцати трех богатырей...

4. Враг царевны-Лебеди – это...

– Какое чудо вам запомнилось? Почему?

– Кто и как был наказан в этой сказке?

– Это сказка. А в сказке добро... (побеждает зло).

– Простил герой людей, которые творили ему и его матери зло?

– А вы простили бы? Хотелось бы вам изменить конец сказки? Как?

– Чему научила нас эта сказка?

2. Закрепление пройденного

Характеристика героев по опоре № 2.

Ученики у доски по этому плану дают характеристики царю Салтану, Гвидону, царевне-Лебеди, поварихе.

Выполнение заданий из учебника.

Дополнительный материал для итогового урока

Кроссворд

Уроки можно провести за два или три часа, в зависимости от подготовленности класса.

Тема 55–56. И. Крылов. «Мартышка и Очки»,

«Зеркало и обезьяна», «Ворона и Лисица»

● Прочитай тихо.

● Прочитай скороговоркой.

● Прочитай весело.

● Прочитай вопросительно.

– Что делала Мартышка с очками? Правильно с ними обращалась?

Дома после первого урока: выучить наизусть басню; ответить на вопросы из

учебника; нарисовать Мартышку с очками, постараться изобразить ее характер.

● Прочитайте загадки про себя.

● Прочитайте жужжащим чтением.

● Прочитайте с вопросительной интонацией.

● Прочитайте выразительно.

(Ворона) (Лиса)

● Прочитайте медленно, отчетливо проговаривая все звуки.

● Прочитайте с ускорением.

● Прочитайте скороговоркой.

● Прочитайте выразительно, каждый раз делая акцент на слове

«сыр».

Тема 57–59. Л. Толстой. «Какая бывает роса на траве»,

«Куда девается вода из моря?», «Лебеди», «Акула»

● Прочитайте шепотом.

● С ускорением.

● Вопросительно.

● Выразительно, весело.

4. Творческая работа по заданиям из учебника 1–2 (в слабом классе

можно провести коллективно, у доски).

Задание: опишите какое-нибудь явление природы (задания дети могут

давать друг другу: «Опиши радугу, опиши звезды» и т. д.).

● Прочитайте шепотом.

● Прочитайте, начиная тихим голосом, затем все громче.

● С вопросительной интонацией.

● С восклицательной.

10. Итог урока

Оборудование: портрет Л. Н. Толстого. Репродукции картин, на которых изображены перелетные птицы.

Прочитайте название рассказа, который будем изучать сегодня.

● Прочитай тихо.

● Прочитай, ускоряя темп.

● Прочитай скороговоркой.

● Прочитай выразительно.

– Как природа помогала лебедю в отдыхе? (Море, ветерок)

– Как лебедь поднимался с воды?

6. Итог урока

Л. Толстой. «Акула»

Цель: продолжить знакомство учащихся с творчеством Л. Н. Толстого; обучать выразительному чтению для более глубокой и точной

передачи мыслей и чувств, заложенных автором в произведении, а

также для выражения собственного отношения читающего к изображенным событиям, героям и их поступкам.

– Прочитайте название стихотворения Бориса Заходера. (На доске: «Что

красивей всего?»)

Люди Природа То, что сделано людьми

Тема 61–63. Ты береги нас, береги!

Б. Заходер. «Что красивей всего?;

И. Мазнин. «Давайте дружить», «Ты не бойся нас, цветок!»;

С. Черный. «Утенок»

Раздел 12. Природа – добрый дом (9 часов)

– Как мы смотрим на природу?

– Как природа смотрит на нас?

Я должен над цветами наклоняться

Не для того, чтоб рвать или срезать,

А чтоб увидеть добрые их лица

И доброе лицо им показать.

● Прочитайте медленно.

● Прочитайте с ускорением.

● Прочитайте с удивлением.

● Прочитайте быстро.

Дома: выучить стихотворение наизусть; выполнить задания после текста.

● Прочитайте по слогам.

● Прочитайте грустно, весело, шепотом, с усилением голоса.

4. Творческая работа – выполнить задания из учебника № 1–2. (В зависимости от уровня подготовки класса можно проделать ее коллективно или

индивидуально – письменно.)

5. Итог урока

● Прочитай про себя.

● Прочитайте вопросительно друг другу.

● Прочитайте громко.

● Прочитайте, выделяя голосом существительные.

(Белка)

(Волк и заяц)

Тема 69. Природа в опасности / Е. Серова. «Остановись!»;

М. Абакиров. «Красная книга»

Цель: обобщить знания, полученные при изучении раздела «Природа – добрый дом». Познакомить с публицистическими текстами; развивать способность замечать красоту в самых привычных явлениях

природы; воспитывать бережное отношение к природе и любовь к ней.

4. Выразительное чтение обращения «Остановись!» Е. Серовой.

5. Творческая работа в группах

В Красной книге мы находим названия растений и животных, которые находятся в опасности (эдельвейсы, ландыши, снежный барс и т. д.) Задание: составить текст лозунга, призыв, сочинить стихотворение, песню, нарисовать плакат

для их защиты. Можно использовать слова и предложения из текста Е. Серовой.

– Как вы поняли обращение Е. Серовой? (Все мы получили мир, в котором мы живем, уже готовым, созданным для нас. Надо его беречь и дорожить

чудом природы.)

Дома: прочитать самостоятельно рассказ М. Абакирова «Красная книга»;

ответить на вопросы после текста; выполнить задания 5–6 из обобщающих

вопросов к разделу «Природа – добрый дом».

Раздел 13. Поэтические странички. «Весна» (5 часов)

(Муравей)

(Стрекоза)

(Кузнечик)

(Бабочка)

– Какую роль играла Фея в судьбе героев? (Исполняла желания, одаривала подарками.)

● Прочитайте тихо.

● Прочитайте с удивлением.

● Прочитайте напевно.

● Прочитайте выразительно, весело.

Знакомство со стихотворением А. Фета

Прочитайте стихотворение выразительно.

Тема 71. Я. Аким «Апрель»; Б. Асангалиев «Приход весны»

Цель: познакомить со стихотворениями русских и кыргызских поэтов о весне. Продолжать отрабатывать навыки анализа лирического текста, осваивать художественные средства языка, обучать соотношению изображений картин пробуждения природы в поэзии, живописи и жизни.

Ход урока

Речевая разминка.

Раздел 14. О родных и любимых (10 часов)

Тема 75. Б. Емельянов. «Мамины руки»

Цель и задачи: познакомиться с произведением, позволяющим осмыслить роль матери в жизни человека, материнскую любовь; учить раскрывать главную мысль произведения, определять характерные черты героев; воспитывать чуткое, уважительное отношение к старшим, умение проявлять любовь к матери; развивать коммуникативную культуру.

Оборудование: пословицы о маме, отрывок из стихотворения С. Михалкова «А что у вас?» . Выставка книг о маме.

Ход урока.

Подготовка к восприятию темы

Дети рассказывают о книгах и стихах, которые они прочитали дома. Учитель или заранее подготовленный ученик читают стихотворение:

На свете добрых слов немало,

Но всех добрее и нежней одно-

Из двух слогов простое слово МА-МА-

И нету слов роднее, чем оно! (И. Мазнин)

После чтения стихотворения пишем на доске тему урока: «Заглянем в мамины глаза».

- О ком пойдёт речь?

Беседа о маме.

У мамы самые добрые и ласковые руки – они все умеют. У мамы самые

нежные глаза. У мамы самое верное и чуткое сердце. Мама! Самое прекрасное на земле слово – мама. Это первое слово, которое произносит человек, и звучит оно на всех языках одинаково нежно. По-русски – «мама», по-кыргызски – «апа» (а ласково – как?) по-корейски – «эмэни», по-татарски – «эмми», по-немецки – «мутер» и т. д.

Рассказы детей о маме

- Кто хочет рассказать о своей маме: как её зовут, какие у неё глаза, волосы, какое у неё любимое платье, чему она вас научила?

Мамы у всех разные. Замечательный детский поэт Сергей Михалков написал об этом стихотворение. (Стихотворение «А что у вас?» С. Михалкова читает подготовленный ученик или учитель.)

- Какие самые главные слова этом стихотворении? («Мамы всякие нужны, мамы всякие важны».)

3. Упражнение «Глаза- зеркало души?» заглянем в душу к маме.

С закрытыми глазами попытайтесь представить мамины глаза. Считаем до 10. Далее дети называют качества, а мы записываем на доске. (добрые, ласковые, нежные, любящие…)

- А когда ребёнок расстраивает, огорчает маму, какие у неё глаза? (Больные, усталые, замученные, расстроенные. На лбу появляются морщинки. В глазах стоят слёзы…)

- У мамы не только глаза замечательные, но и руки. Всегда ли мы об этом помним?

4. Работа над рассказом Бориса Емельянова «Мамины руки»

Читает учитель

Словарная работа

- Как вы понимаете слова: хлюпать носом, золотые руки, белоручка, за языком поглядывай, мягкое сердце, всыпать горячих, надрать уши?

Обсуждение по вопросам из учебника.

5.Упражнение «Сели- встали»

- Встаньте те, кто знает, когда у мамы день рождения.

- Какие цветы любит мама?

- Какая фамилия была у мамы до замужества?

- Какие фрукты мама любит больше всего?

- Кто знает, какие руки у мамы? (Пусть кто – нибудь расскажет.)

6. Упражнение «Подарки для мамы»

- Мама делает вам подарки? А вы ей?

Мы сейчас будем делать подарки. Какие? на доске дети рисуют воздушный шарик и вписывают туда подарок. Дарить можно всё, что угодно.

Итог урока

- Что вы чувствовали сегодня на уроке? Что теперь постараетесь делать по- другому?

Дома: приготовить чтение рассказа по ролям.

Тема 76. А. Токомбаев «Мать»; В. Распутин. «Мама куда- то ушла»

Цель: познакомить со стихотворениями и рассказом о любви к матери; раскрыть психологический характер внутреннего конфликта рассказа В. Распутина; развивать умение понимать мотивы поведения героя. Дать характеристику его внутренним переживаниям; развивать творческое воображение, словарный запас; формировать интерес к внутреннему миру человека.

Оборудование: карточки со словами, цветные карандаши.

Ход урока.

Подготовка к восприятию новой темы.

На доске- название темы; «Даже сильный ищет помощи твоей».

- Как вы думаете, о ком это сказано? (О маме.)

- Как вы догадались? Какую помощь мы ждём от мамы? Как мама, слабая женщина, может помочь сильному человеку?

2. Стихотворение А. Токомбаева «Мать» читает учитель. Обсуждение по вопросам из учебника.

3. Подготовка к восприятию рассказа В.Распутина «Мама куда – то ушла».

– Прочитайте название рассказа. Как вы думаете, о чем или о ком этот

рассказ?

- Куда могла уйти мама?

- Что бывает в её отсутствие?

4. Знакомство с рассказом

Читает учитель

- Совпали ли ваши предположения с содержанием рассказа?

- Какие эпизоды особенно запомнились, чем?

- Что показалось непонятным?

- Какой по настроению этот рассказ?

Дома: читать рассказ; выполнить задание 1-3; выучить стихотворение.

Тема 77. В. Распутин. «Мама куда- то ушла»

Цель: раскрыть психологический характер внутреннего конфликта рассказа В. Распутина; развивать умение понимать мотивы поведения героя. Дать характеристику его внутренним переживаниям; развивать творческое воображение, словарный запас; формировать интерес к внутреннему миру человека.

Оборудование: карточки со словами, цветные карандаши.

Ход урока.

Продолжение работы над рассказом В. Распутина.

После проверки ДЗ – проблемный вопрос:

- Какие чувства испытал герой рассказа? (Писатель изобразил целую гамму переживаний. Мальчик испытывал не только боль, но и переживал радость, и у него появилась «блестящая мысль».)

2. Творческая работа

- У меня на доске находятся карточки, их нужно расположить в том порядке, в котором эти чувства переживал мальчик. (Выходят дети и пробуют расставить карточки.)

- У вас возникли разногласия, поэтому давайте прочитаем текст.

Повторное чтение рассказа. Читает ученик.

– При чтении рассказа вы можете выписывать слова, выражающие чувства и переживания героя.

Расставляем слова-подсказки в нужном порядке.

- Проснувшись, мальчик почувствовал…Радость. Мальчик обрадовался, что он проснулся и увидел маму. Что такое радость?

- Какое чувство испытал мальчик потом?.. Удивление - впечатление, от чего- нибудь неожиданного и странного, непонятного. (Тишина- отсутствие мамы.)

- Что дальше происходило с мальчиком? …Боль-ощущение страдания. (Он заплакал. Сначала из-за того, что никто не ответил, а затем- из-за того, что ударился ногой).

- Ребята, а почему мальчик успокоился, перестал плакать? У него появилась Надежда, «блестящая мысль».

- Что из этого получилось? (Он окончательно понял, что мамы дома нет и начал играть.)

- Прочему он выбрал зайца? (Он был его любимцем.)

- К нему пришло Успокоение.

- Как мальчик играл с зайцем?

- Почему мальчик стал пинать зайца, ведь тот был его любимцем?.. Его охватило Отчаянье- это состояние крайней безнадёжности, ощущение безвыходности.

- Дальше какое чувство испытал наш герой? …Вину (Потому что пинал ни в чём неповинного зайца.)

- Как объясните слово вина? (Чувство, что ты сделал что-то плохое.)

- Ребята, в конце рассказа с чем мальчик встретился впервые? (С одиночеством.)

– Что такое одиночество? Одиночество – это состояние одинокого человека; отдельное от других подобных, без других, без близких.

3.Работа в тетради

Запишите по порядку чувства, которые испытал мальчик. Обведите слова тем цветом, который, по вашему. Подходит для этого душевного состояния.

Итог уроков

- О каких чувствах мы прочитали? (О чувстве любви к матери, о тоске, грусти по любимому человеку, об одиночестве и т.д.)

Дома: приготовить выразительное чтение рассказа; выполнить задание 4.

Тема 78. А Платонов. «Цветок на земле».

Цель: познакомить учеников с творчеством А. Платонова; учить видеть и понимать настроение героя, его интерес к познанию мира; учить составлять своё мнение о чертах характера героев произведений.

Оборудование: пословицы. Репродукции картин родной природы: небо, горы, леса, цветы.

Ход урока

Речевая разминка

Не привыкайте к чудесам-

Дивитесь им, дивитесь!

Не привыкайте к небесам.

Глазами к ним тянитесь.

● Прочитайте тихо.

● Прочитайте хором.

● Прочитайте с удивлением.

● Прочитайте выразительно.

2. Введение в тему

Рассматривание репродукций с пейзажами:

- Что вы на них видите?

- Как надо относиться к тому, что вокруг нас?

- Прочитайте на доске слова:

* Не говори, чему учился, а говори, что узнал.

* Чем больше узнаешь, тем сильнее станешь.

- Как вы думаете, о чём эти пословицы? Как вы их понимаете?

- Сегодня мы познакомимся с рассказом Андрея Платонова «Цветок на земле».

- Как вы думаете, о чём этот рассказ?

3. Работа над новым материалом

Рассказ читает учитель, по ходу чтения объясняя слова: уморились- устали, нынче- сегодня, глаза смежить- закрывать, осерчать- рассердиться.

4. Выборочное чтение

- О чём Афоня спрашивал деда?

- Что отвечал дед внуку? (Чтение этого диалога по ролям.)

- Как дед показал, что главное на земле?

- Из чего появляется жизнь на земле?

- Понял ли Афоня, что есть самое главное на земле? Из каких слов это видно?

- Автор назвал Афоню «добрым внуком», а как вы думаете, какой он?

5. Повторное чтение (Читают дети со смысловыми паузами.)

6. Творческая работа

Задание: а) выпишите из рассказа слова, которые вам понравились больше всего. Прочитайте, объясните, как вы их понимаете. б) Найдите в тексте слова, в которых выражена главная мысль рассказа (Цветок – этот самый труженик, он из смерти работает жизнь. Люди пахари, хлебу помогают расти. Труд делает жизнь, создаёт её.)

7. Итог урока

- О чём этот рассказ?

- Что нам хотел сказать Андрей Платонов?

Дома: Выполнить задания 1–4. Подумать, какой цветок увидели дед с внуком, нарисовать этот цветок.

Тема 79. А Платонов. «Цветок на земле»; Т. Самудинов. «Старики».

Цель: продолжать знакомить учеников с творчеством А. Платонова, с произведениями о любви к пожилым людям; учить видеть и понимать н настроение героя, его интерес к познанию мира; учить составлять своё мнение о чертах характера героев произведений.

Оборудование: пословицы. Фотографии дедушек и бабушек. Репродукции картин родной природы: небо, горы, леса, цветы.

Ход урока

Проверяя домашнее задание, обсуждаем вопросы:

- Почему Афоне стало «скучно» жить на свете?

- Как Афоня относился к деду? Прочитайте.

- О чём хотел узнать Афоня? Это серьёзный вопрос или пустой?

- Какие «серьёзные» вопросы вы задаёте старшим, о чём хотите узнать?

- О каком удивительном чуде узнал Афоня от своего деда? (О цветке.) Прочитайте.

- Покажите, какой цветок нарисовали вы, как вы его представляете?

- Объясните, как вы понимаете смысл таких слов: «..дед…погладил головку внука и посмотрел на него, как на цветок, растущий в земле».

- О чём подумал дед?

2. Творческая работа над составлением плана рассказа.

Задание: прочитайте текст ещё раз и разделите его на части. Подумайте, как озаглавить каждую часть (работа в парах). Запишите пункты плана.

3. Обсуждение планов, которые составили дети. Пример:

1. Скучно Афоне жить на свете.

2. Дед Тит.

3. Опять скучно жить на свете.

4. Проснулся рядом с дедом.

5. Пошли гулять.

6. Цветок- труженик, он из смерти работает жизнь.

7. Гребешок для деда.

4. Чтение стихотворения Т. Самудинова «Старики»

Обсуждение по вопросам из учебника.

Обобщение.

*И старость не страшна, коли молодые помогут.

*Не обижай малого, уважай старого- сам в почёте будешь.

- Прочитайте пословицы и поговорки выразительно, без ошибок. О чём они?

Давайте напишем письмо нашим бабушкам и дедушкам. Пишем в тетрадях и на доске: «Дорогие наши бабушки и дедушки!..»

- Кто хочет прочитать своё письмо? Не забудьте прочитать письма своим дедушкам и бабушкам.

6. Итог урока

- Как вы думаете, что на земле самое главное? _Среди прочего: если дети не скажут, обязательно напомнить про любовь, уважение к старшим.)

Дома: 1. Научиться выразительно читать стихотворение Т. Самудинова «Старики»

Пересказать рассказ А. Платонова по плану.

Тема 80. Г. Х. Андерсен «Ромашка»

Цели: осмысление проблемы дружбы: кого можно считать настоящим другом? Развивать представления учащихся о способах передачи чувств и настроения персонажей прозаического произведения, развивать воображение, сочувствие, положительные душевные качества.

Ход урока.

Подготовка к восприятию.

- Прочитайте имя автора и название произведения на стр. 154

- Вам знаком автор?

- Какие произведения этого писателя вы читали?

- Какие фильмы по сказкам Ганса Христиана Андерсена вы смотрели?

Андерсен как- то написал: «Часто мне кажется, будто каждый плетень, каждый самый маленький цветочек говорит мне: «Только взгляни на меня, и тебе откроется история моей жизни». Сейчас вы познакомитесь с житейской историей, которую рассказала Андерсену одна маленькая ромашка.

Знакомство с произведением.

Учитель читает начало сказки до слов «Как я счастлива!»

- Какие чувства вызывает у вас Ромашка? Почему?

- Чему радовалась Ромашка?

- Что будет дальше?

Учитель читает до слов «Вдруг раздалось «квир- квир-вит!»

- Кто издавал эти звуки? Что случится дальше?

Учитель заканчивает чтение отрывка из сказки.

3. Выборочное чтение и обсуждение.

_ Найдите слова, в которых выражено отношение жаворонка к ромашке. («Какой миленький цветочек в серебряном платьице, с золотым сердечком!»)

- Как вы думаете, что значит выражение с золотым сердечком? (Ярко- жёлтый цвет напоминает о золоте, но, видимо, имеется в виду, что у ромашки было золотое сердце.)

- Почему у Андерсена написано не сердце, а сердечко? (Потому что речь идёт о маленьком цветке, потому что автору очень нравится этот цветочек.)

- О чём говорят слова золотое сердечко? _Это значит, что обладатель такого сердца- добрый, чуткий, заботливый.)

4. Творческая работа. Анализ сравнений.

Задание: а) найдите в сказке сравнения. Например: «…цветок опять расправил лепестки и протянул их. Как дитя ручонки…» б) сравните ромашку и садовые цветы (коллективная работа).

- Героиня этой сказки – простая ромашка, которая росла у канавы, в мягкой траве. Как вы думаете, почему именно о ней написана сказка, а не о садовых пышных и важных цветах? (Они только любовались собой и думали о том, какие они важные и красивые.)

– Найдите и прочитайте описание садовых цветов. («В садике цвело множество пышных, гордых цветов, и чем меньше они благоухали, тем больше

важничали...»)

- А как относилась к садовым цветам ромашка? («...Ромашка часто заглядывалась на них и думала: «Какие они нарядные, красивые! К ним непременно прилетит в гости прелестная певунья птичка!»)

- Как вы считаете, Андерсен пишет исключительно о цветах или имеет в виду что – то другое? (Андерсен пишет о людях, он на примере цветов учит нас, как нужно себя вести.)

- Как вы думаете, кого имел в виду сказочник, когда описывал Ромашку? (Видимо, Андерсен описывает бедную, добрую, заботливую девочку…)

- Нравилась ли ромашке её жизнь? Ведь она была маленьким цветочком, росла среди густой травы, её никто не замечал. (Ромашка радовалась жизни. Она никому не завидовала. Она говорила: «Солнышко меняя ласкает, ветерок целует! Как я счастлива!»)

- Как отнеслись другие цветы к тому, что птичка прилетела к доброй, жизнерадостной ромашке? Как их это характеризует? (Цветы ей очень завидовали.)

- Найдите и прочитайте, где об этом написано. («Тюльпаны вытянулись, надулись и покраснели с досады, а пионы прямо готовы были лопнуть от досады? (Они не могли смириться с тем, что на них не обратили внимания.)

- Что спасло ромашку от девушки с острым блестящим ножом? (Скромность.)

5. Итог урока

- О чём эта сказка?

- Какие строчки в этой сказке вам понравились больше всего?

Дома: выполнить задание из учебника, выразительное чтение текста.

Тема 81. И. Тургенев. «Воробей».

Цели: познакомить с творчеством И. Тургенева; показать, что не только в поэтическом, но и прозаическом тексте можно передать сильные эмоции. Развивать умение анализировать текст, воображение, формировать чувство сопереживания, любовь к природе.

Оборудование: портрет писателя. Репродукции с изображениями собаки и воробья.

Ход урока

Речевая разминка

Птичка- невеличка ножки имеет,

А ходить не умеет,

Хочет сделать шажок-

Получается прыжок.

● Прочитайте про себя.

● Прочитайте с удивлением.

● Прочитайте громко.

● Прочитайте выразительно.

Отгадайте загадку.

Подготовка к восприятию

- Как вы думаете. Может ли произвести сильное впечатление не поэтический, а прозаический текст?

Ответ на этот вопрос и будет целью нашего урока.

Работа над новым материалом.

Ученики самостоятельно читают рассказ.

- О чём прочитали?

- К какому жанру относится это произведение?

Словарная работа: красться- проходить тайком. Незаметно; зачуять дичь- распознать чутьём, обнаружить по запаху; трепетать- испытывать трепет, волнение, напряжённость чувств от переживаний; благоговеть- сильно восхищаться, преклоняться.

Повторное чтение (по цепочке) и обсуждение:

- Почему автор назвал рассказ «Воробей»?

- Как ещё можно озаглавить это произведение?

- Найдите в тексте слова, которые помогут нам придумать новое название? («Маленькая героическая птичка», «Любовный порыв».)

- Прочитайте последние три абзаца. Какова главная мысль этих частей?

(Любовь- это сила.0

- Найдите подтверждение в тексте.

Сам И. Тургенев говорил о силе любви: «Любовь сильнее смерти и страха смерти, только ею, только любовью держится и движется жизнь».

Выборочное чтение и анализ текста.

- Как автору удаётся произвести на читателя сильное впечатление? (Автор подбирает очень точные слова и выражения, помогающие нам наиболее ярко представить сцену.) Найдите в тексте эти слова.

- Тургенев пользуется приёмами контраста: найдите противопоставления. (Крошечный воробей и собака.)

- Какие знаки препинания использует автор? (Многоточие и восклицательные знаки.)

– В каком случае появляются многоточие?

– О чем говорят восклицательные знаки?

– Какие чувства у вас вызвал поступок воробья?

– А у автора? (Благоговение.) Подтвердите словами текста. («Любовь

к родителям, к детям, к Отечеству, мужество, одаренность человека...» и т. д.)

Итог урока.

- Вспомним, какова была цель нашего урока. Вызвало ли у вас это произведение сильное эмоциональное впечатление?

- Что мы можем сказать о мастерстве русского писателя Ивана Тургенева?

- Какие чувства он умел выразить?

Дома: приготовиться пересказывать рассказ; выполнить задания из учебника.

Тема 82- 83. А. Куприн. «Слон».

Цель: познакомить с творчеством А. И. Куприна; развивать познавательные способностей детей, умение выражать свои чувства по отношению к прочитанному.

Ход урока.

Речевая разминка

Набирает воду носом,

Будто шлангом и насосом.

Ставьте зонтиков заслон:

Всех сейчас окатит он.

Чтение – жужжание.

Чтение с ускорением.

- Прочитайте с вопросительной интонацией.

- Какое чувство выражаем? (Удивление.)

- Прочитайте с восхищением.

- С какой интонацией прочитали? (С восклицательной)

- Прочитайте весело.

2. Подготовка к восприятию нового материала.

- Откройте учебник на стр. 157 и прочитайте название, имя автора и название рассказа, который мы сегодня будем читать.

- Что вы знаете о слонах?

- Из всего сказанного вами я делаю вывод, что слон – животное в России и Кыргызстане экзотическое, в природе не встречающееся.

- Где мы можем встретить слона? (В зоопарке или цирке.)

- зачем же русский писатель Александр Куприн придумал такую историю про слона сто лет тому назад?

3. Изучение нового материала.

Учитель читает рассказ со смысловыми паузами для прогнозирования событий.

4.Выборочное чтение по ролям.