По следам лесных зверей

Большинство диких лесных животных ведут скрытный образ жизни. Наблюдать их в природной обстановке чрезвычайно трудно и удается это редко. Дело в том, что звери и птицы благодаря хорошо развитым чутью, слуху и зрению замечают человека в лесу раньше, чем он их, и даже если сразу не убегают или не улетают, то затаиваются, ведут себя не так, как обычно. Разгадать тайны их жизни исследователю помогают следы жизнедеятельности.

Под следами жизнедеятельности животных следует понимать не только отпечатки их лап, но и все те изменения, которые они способны внести в окружающую природу. Кроме непосредственной «росписи» о своем присутствии (так можно назвать отпечатки лап животного на снегу или мягком грунте) животные рассказывают о себе и другим языком — языком предметов, к которым можно отнести норы гнезда и логовища, экскременты и остатки пищи, сброшенные рога, шерсть, перья и т. п.

Многие приемы промысловой и любительской охоты основаны на использовании следов животных. По следам, оставленным ими, в охотничьем хозяйстве судят о результатах акклиматизации новых видов, проводят инвентаризацию фауны, количественный учет, оценивают продуктивность различных угодий. Следы используются и самими животными. Они помогают им ориентироваться в угодьях, добывать пищу, спасаться от врагов, размножаться, общаться между собой.

Медведь — крупный наземный хищник. Отдельные звери бывают весом до 450 килограммов, но средний вес около 150 килограммов. Окраска этого хищника подвержена сильной индивидуальной изменчивости и варьирует от темно-бурой, почти черной, до светло-серой и соломенно-желтой. У медвежат бывает белый ошейник, который с возрастом пропадает, правда, у взрослых зверей иногда заметно на груди неясное белое пятно.

Состав пищи медведя зависит от сезона года и урожая тех или иных кормов. По выходе из берлоги звери питаются муравьями, побегами осины, разыскивают трупы павших за зиму животных, гоняются по насту за лосями, но в основном существуют за счет оставшегося после зимнего сна жира. Когда стаивает снег, они поедают перезимовавшие ягоды, зеленые всходы трав, несколько позже — свежие листья осин, многие зонтичные растения, а также всевозможных мелких животных и яйца птиц. В середине лета питаются различными ягодами по мере их созревания.

Гон у медведей протекает в середине лета. Срок беременности около семи месяцев. Зимой у самки в берлоге родятся от одного до четырех детенышей весом около 500 граммов каждый. Прозревают они на 30-й день. Медведица водит медвежат два года. Половой зрелости медведи достигают лишь на четвертый год; живут они до 30—35 лет. В местах своего обитания медведь оставляет массу разнообразных следов. Этому способствует большой размер и вес зверя. На мягкой почве, особенно на лесных дорогах после дождя, на илистых или песчаных берегах водоемов глубокие отпечатки когтистых пятипалых лап этого хищника заметить легко.

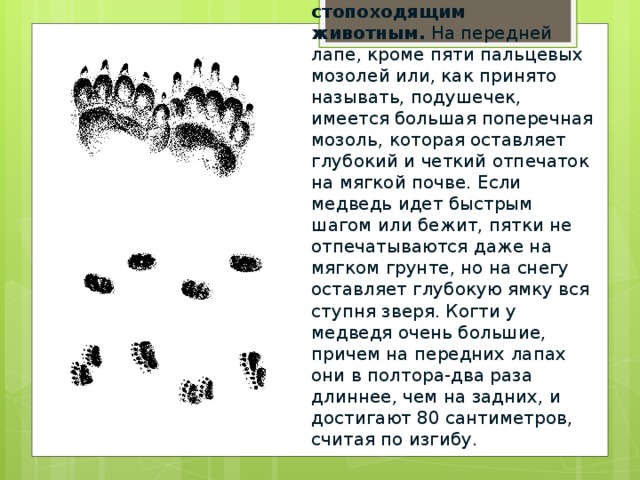

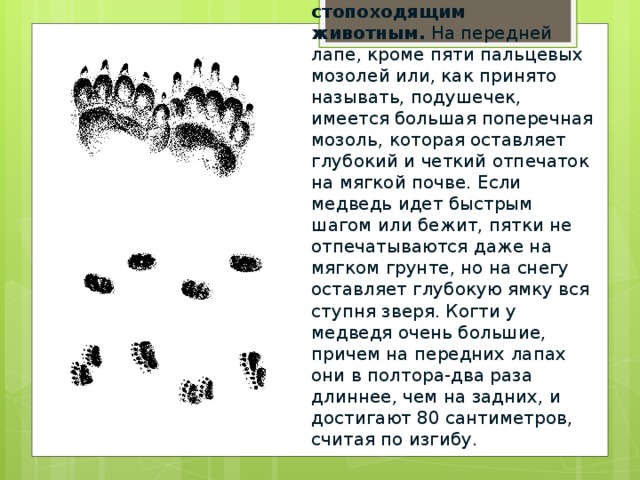

Медведь относится к стопоходящим животным. На передней лапе, кроме пяти пальцевых мозолей или, как принято называть, подушечек, имеется большая поперечная мозоль, которая оставляет глубокий и четкий отпечаток на мягкой почве. Если медведь идет быстрым шагом или бежит, пятки не отпечатываются даже на мягком грунте, но на снегу оставляет глубокую ямку вся ступня зверя. Когти у медведя очень большие, причем на передних лапах они в полтора-два раза длиннее, чем на задних, и достигают 80 сантиметров, считая по изгибу.

Бесконтрольная охота и сокращение площади лесных угодий отрицательно сказались на численности медведя. Резко сократилась и заселенная им территория. Последнее обстоятельство способствовало принятию мер к сохранению этого зверя и восстановлению его численности. В настоящее время почти повсеместно отстреливать медведя разрешается лишь по специальным лицензиям, выдаваемым охотничьими инспекциями. В областях же, где численность зверя низка, охота на него запрещена.

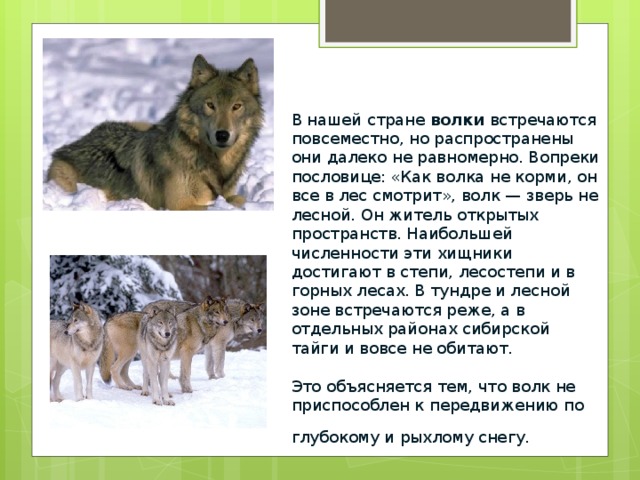

В нашей стране волки встречаются повсеместно, но распространены они далеко не равномерно. Вопреки пословице: «Как волка не корми, он все в лес смотрит», волк — зверь не лесной. Он житель открытых пространств. Наибольшей численности эти хищники достигают в степи, лесостепи и в горных лесах. В тундре и лесной зоне встречаются реже, а в отдельных районах сибирской тайги и вовсе не обитают. Это объясняется тем, что волк не приспособлен к передвижению по глубокому и рыхлому снегу.

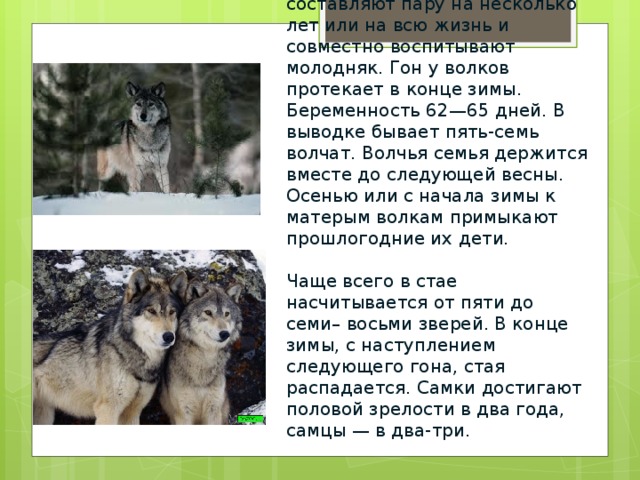

Для волков характерна моногамия: самец и самка составляют пару на несколько лет или на всю жизнь и совместно воспитывают молодняк. Гон у волков протекает в конце зимы. Беременность 62—65 дней. В выводке бывает пять-семь волчат. Волчья семья держится вместе до следующей весны. Осенью или с начала зимы к матерым волкам примыкают прошлогодние их дети. Чаще всего в стае насчитывается от пяти до семи– восьми зверей. В конце зимы, с наступлением следующего гона, стая распадается. Самки достигают половой зрелости в два года, самцы — в два-три.

Набор естественных кормов волка обширен. Зверь добывает как мелких животных — мышевидных грызунов, насекомых, так и крупных — лосей, оленей. Однако главным объектом его питания являются различные виды диких копытных. В весенне-летнем питании волка, в каком бы районе он ни обитал, есть одна характерная особенность: в период размножения и выкармливания молодняка хищник переходит в основном на питание мелкими позвоночными, несмотря на наличие и доступность в угодьях более крупной добычи. Одним из важных объектов зимнего питания волка является падаль: трупы диких животных, погибших естественной смертью, и подранки лосей, кабанов и других копытных. Если при гибели домашнего скота труп животного по какой-либо причине был не закопан, а вывезен в лес за пределы населенного пункта, он привлекает хищников .

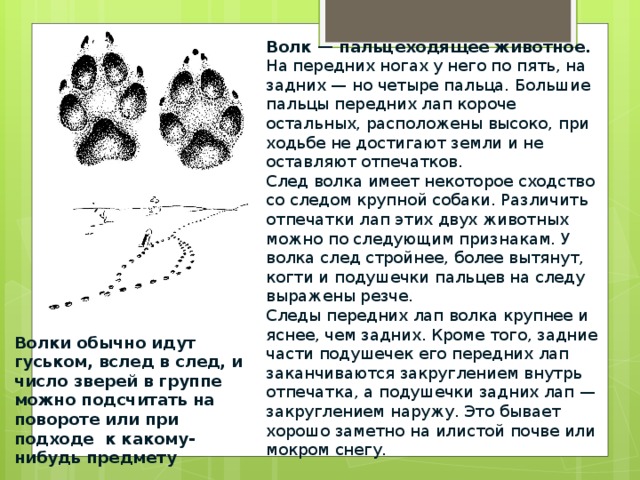

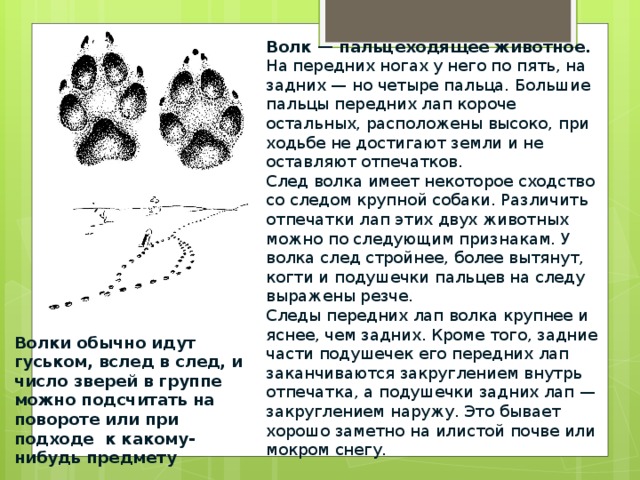

Волк — пальцеходящее животное. На передних ногах у него по пять, на задних — но четыре пальца. Большие пальцы передних лап короче остальных, расположены высоко, при ходьбе не достигают земли и не оставляют отпечатков. След волка имеет некоторое сходство со следом крупной собаки. Различить отпечатки лап этих двух животных можно по следующим признакам. У волка след стройнее, более вытянут, когти и подушечки пальцев на следу выражены резче. Следы передних лап волка крупнее и яснее, чем задних. Кроме того, задние части подушечек его передних лап заканчиваются закруглением внутрь отпечатка, а подушечки задних лап — закруглением наружу. Это бывает хорошо заметно на илистой почве или мокром снегу.

Волки обычно идут гуськом, вслед в след, и число зверей в группе можно подсчитать на повороте или при подходе к какому-нибудь предмету

Волк издавна считается вредным хищником, врагом животноводства и охотничьего хозяйства. Истребление его ведется повсеместно и круглогодично и поощряется денежными премиями. В последние десятилетие отношение к волку стало меняться. Все чаще высказывается мнение, что хищники, в том числе и волк, являются необходимым звеном в Природном биоценозе и что небольшое их количество в угодьях благотворно влияет на популяцию диких копытных и других полезных животных.

В нашей стране лисица обитает почти повсеместно. Нет ее лишь в безлесной тундре и на островах Полярного бассейна. Длина тела этого зверя колеблется от 60 до 90 сантиметров, а длина хвоста всегда больше половины тела с головой; вес — от четырех до десяти килограммов. Окраска верха у большинства лисиц ярко-рыжая с неясным крестообразным узором па лопатках, грудь и брюхо обычно белые, тыльная сторона ушей черная, а кончик хвоста всегда белый. Лисицы, обитающие в северной части страны, крупнее и ярче окрашены.

В конце зимы в угодьях можно заметить появление парных, а иногда и групповых следов лисиц, что свидетельствует о начале гона. Он протекает с февраля по апрель в зависимости от широты местности. За самкой следует несколько самцов, между которыми иногда возникают драки, однако самка спаривается лишь с одним из самцов. Он и остается с ней на весь сезон размножения и принимает участие в воспитании молодняка.

Для выводка лисица роет нору или занимает старое жилище барсука. После 52—56 дней беременности у самки появляются четыре-пять, иногда до десяти слепых детенышей, которые прозревают на 13—15-й день. В полуторамесячном возрасте в солнечные дневные часы лисята выходят из норы и затевают игры. Они еще не боятся человека и подпускают его на несколько шагов. В это время много их погибает от пернатых и наземных хищников, от бродячих собак.

Основной пищей лисице во всех районах обитания служат мелкие мышевидные грызуны, особенно менее Подвижные и обычно многочисленные серые полевки. Кроме того, она добывает зайцев, боровую и водоплавающую дичь, мелких воробьиных птенцов, яйца птиц, гнездящихся на земле, лягушек, змей, ящериц, рыбу, моллюсков, всевозможных насекомых, падаль, а также многие растительные корма. В начале зимы в полях и в поймах широких рек ранним утром иногда можно увидеть мышкующую лисицу – она не спеша передвигается, часто меняет направление, останавливается, наклонив голову, а потом внезапно высоко подскакивает в прыжке на полевку и начинает быстро раскапывать снег.

Как и другие представители семейства собачьих, лисица относится к пальцеходящим животным. Пальцы и пяточная мозоль собраны у нее довольно компактно потому опорная площадь лапы невелика. Отпечатки округлых удлиненных четырех пальцев на следу выражены яснее, чем пяточная мозоль, след от которой в зимнее время из-за большой опушенности подошвы расплывчатый. Как и у других хищников, след передней лапы лисицы крупнее, чем задней, Лисий след отличается от собачьего и по расположению отдельных отпечатков лап при передвижении животного шагом или рысью. На неглубоком снегу можно заметить, что следы лисицы вытянуты в одну линию, причем все четыре лапы зверь ставит как бы по линейке.

Следы лисицы: а). — шаг, мелкая рысь

б). крупная рысь

в). — галоп, карьер — отпечатки задней пары лап располагаются впереди передних.

Лисица, поедая грызунов — вредителей зерновых культур, приносит, безусловно, большую пользу сельскому хозяйству и потому вне охотничьего сезона подлежит охране. Особенно бережно следует относиться к выводковым норам, разорение которых резко сказывается на численности вида. Тот незначительный вред, который лисица может причинять, поедая охотничье-промысловых животных, она многократно искупает ценой своего красивого и теплого меха. Нельзя также скидывать со счета и то, что лисица является важным объектом спортивной охоты и заманчивым трофеем каждого охотника.

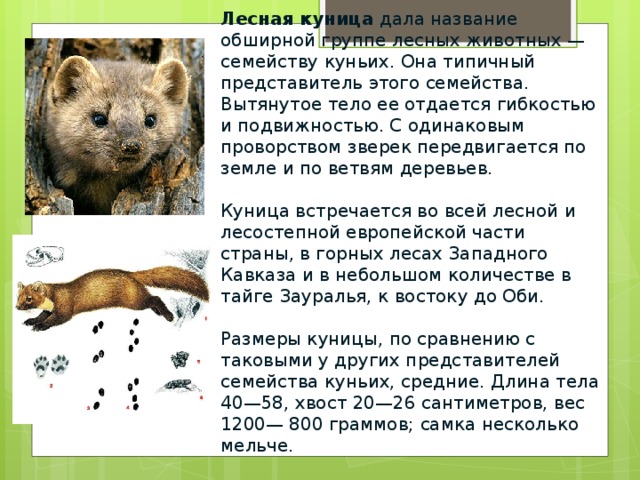

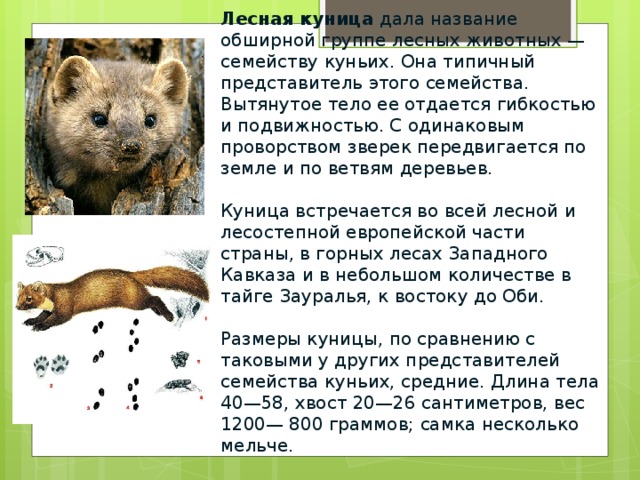

Лесная куница дала название обширной группе лесных животных — семейству куньих. Она типичный представитель этого семейства. Вытянутое тело ее отдается гибкостью и подвижностью. С одинаковым проворством зверек передвигается по земле и по ветвям деревьев. Куница встречается во всей лесной и лесостепной европейской части страны, в горных лесах Западного Кавказа и в небольшом количестве в тайге Зауралья, к востоку до Оби. Размеры куницы, по сравнению с таковыми у других представителей семейства куньих, средние. Длина тела 40—58, хвост 20—26 сантиметров, вес 1200— 800 граммов; самка несколько мельче.

Гон у куницы бывает в июле-августе. Беременность длится 230—275 дней. Развитие эмбрионов задерживается на ранней стадии и возобновляется лишь в конце зимы. В апреле-мае самка приносит трех-четырех слепых детенышей, которые прозревают в месячном возрасте. Осенью выводок распадается, а к промысловому сезону сеголетки по росту почти не отличаются от взрослых животных. Вся жизнь куницы протекает в пределах довольно четко ограниченного участка леса — это ее индивидуальный участок обитания. У самца и самки участки чаще всего бывают смежными, а иногда частично совпадают.

Набор кормов этого хищника велик и исключительно разнообразен. Основная его пища — лесные полевки и боровая птица, главным образом рябчик, Поедает куница также белок, мелких птиц и их яйца лягушек, ящериц, насекомых и их личинки, очень любит мед. Растительной пищей ей служат различные ягоды и в первую очередь рябина. В южной части ареала зверек поедает также плоды диких фруктовых деревьев и виноград. Самцы способны нападать на таких относительно крупных животных, как заяц-беляк и глухарь, однако это довольно редкая добыча хищника. Вообще же набор кормов у самца заметно разнообразнее, чем у самки.

На снегу хищник оставляет характерные пятипалые отпечатки лап, очень крупные для такого сравнительно небольшого зверька. Это объясняется тем, что зимой подошвы лап куницы обрастают густым жестким волосом и их опорная поверхность резко увеличивается, что облегчает зверьку передвижение но рыхлому снегу. Подушечки пальцев отпечатываются на снегу слабо, кончики когтей оставляют заметные следы. Длина прыжка зависит от быстроты хода и состояния снежного покрова. На быстром ходу и при плотном снеге она составляет 60— 70 сантиметров, на подъеме, спуске или на медленном ходу 40—50.

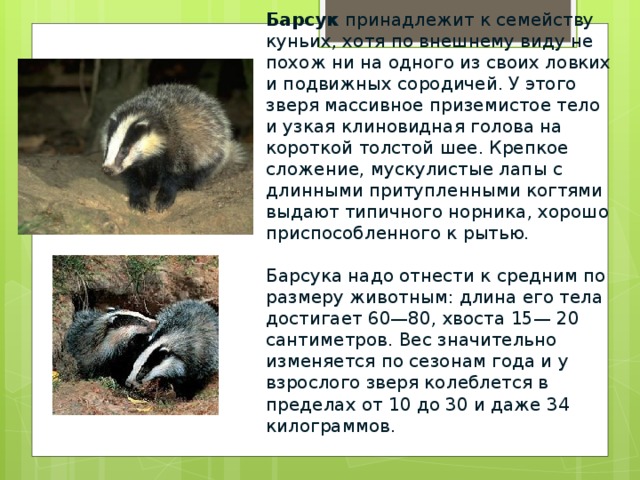

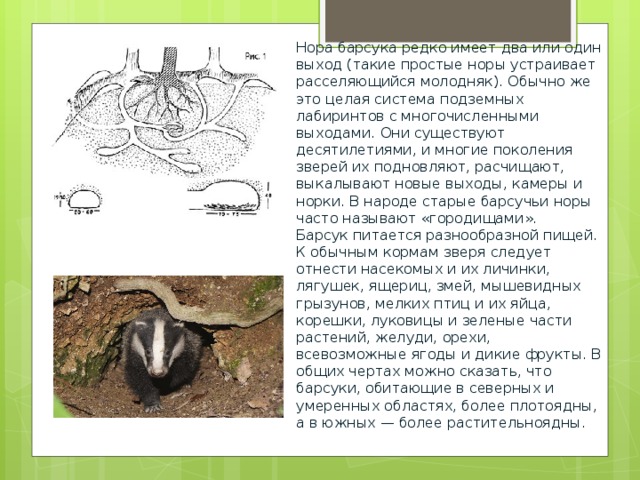

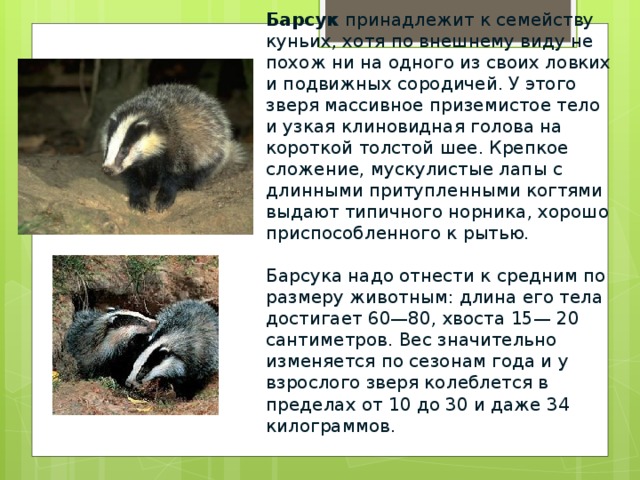

Барсук принадлежит к семейству куньих, хотя по внешнему виду не похож ни на одного из своих ловких и подвижных сородичей. У этого зверя массивное приземистое тело и узкая клиновидная голова на короткой толстой шее. Крепкое сложение, мускулистые лапы с длинными притупленными когтями выдают типичного норника, хорошо приспособленного к рытью. Барсука надо отнести к средним по размеру животным: длина его тела достигает 60—80, хвоста 15— 20 сантиметров. Вес значительно изменяется по сезонам года и у взрослого зверя колеблется в пределах от 10 до 30 и даже 34 килограммов.

Населяет этот зверь разнообразные местообитания: встречается в хвойных, смешанных, лиственных и широколиственных лесах, в лесостепи и степи, в песчаных пустынях и горах. Барсук — типичный норник, и для его жизни необходимы места, удобные для рытья нор: хорошо дренированные несыпучие грунты. Такие участки зверь чаще всего находит на склонах оврагов и речных террас, в береговых валах озер и на других неровностях рельефа. Нередко использует для устройства нор искусственные насыпи.

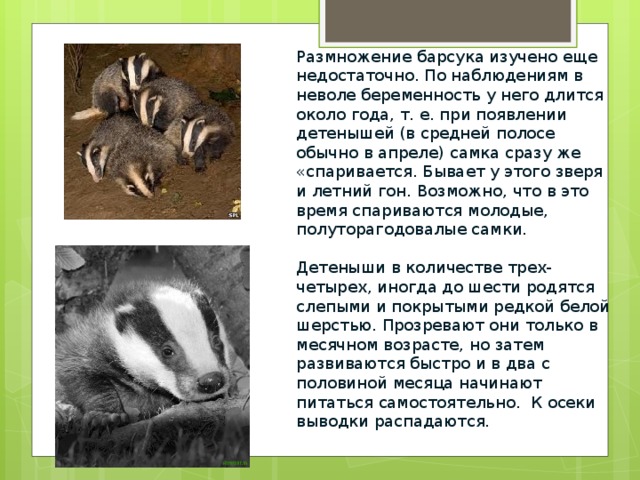

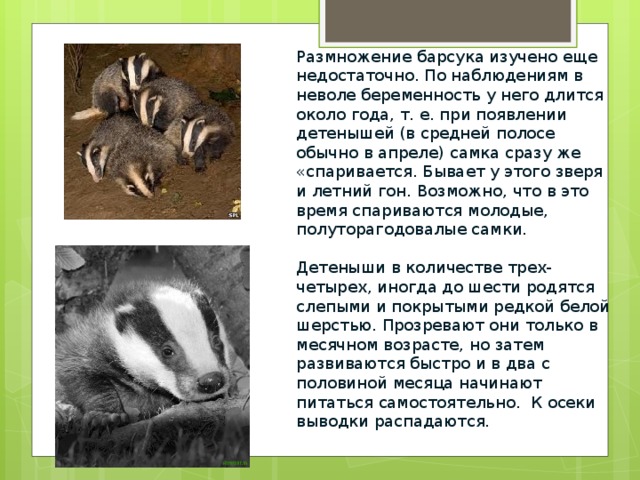

Размножение барсука изучено еще недостаточно. По наблюдениям в неволе беременность у него длится около года, т. е. при появлении детенышей (в средней полосе обычно в апреле) самка сразу же «спаривается. Бывает у этого зверя и летний гон. Возможно, что в это время спариваются молодые, полуторагодовалые самки. Детеныши в количестве трех-четырех, иногда до шести родятся слепыми и покрытыми редкой белой шерстью. Прозревают они только в месячном возрасте, но затем развиваются быстро и в два с половиной месяца начинают питаться самостоятельно. К осеки выводки распадаются.

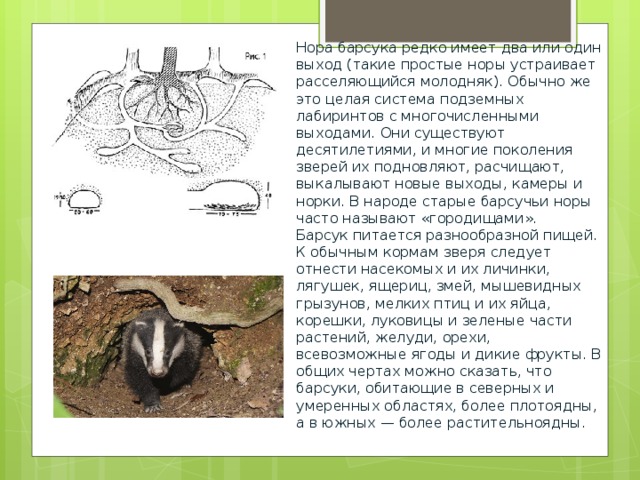

Нора барсука редко имеет два или один выход (такие простые норы устраивает расселяющийся молодняк). Обычно же это целая система подземных лабиринтов с многочисленными выходами. Они существуют десятилетиями, и многие поколения зверей их подновляют, расчищают, выкалывают новые выходы, камеры и норки. В народе старые барсучьи норы часто называют «городищами». Барсук питается разнообразной пищей. К обычным кормам зверя следует отнести насекомых и их личинки, лягушек, ящериц, змей, мышевидных грызунов, мелких птиц и их яйца, корешки, луковицы и зеленые части растений, желуди, орехи, всевозможные ягоды и дикие фрукты. В общих чертах можно сказать, что барсуки, обитающие в северных и умеренных областях, более плотоядны, а в южных — более растительноядны.

Несмотря на то, что барсук ведет активный образ жизни только в бесснежный период, следы его пребывания обнаруживаются легко. Он принадлежит к стопоходящим животным, и отпечатки ого пятипалых лап очень напоминают медвежьи, только уменьшенные во много раз. На мягкой почве, особенно после дождя, на лесных тропах и дорогах, но которым барсук очень любит ходить, следы его бывают очень четкими. Ходит барсук вразвалку, особенно во второй половине лета, когда начинает жиреть. На медленном ходу след задней ноги не полностью покрывает отпечаток передней. Передвигаясь, заднюю ногу он ставит точно в отпечаток передней.

Несмотря на высокую экологическую пластичность барсука (широкое распространение, всеядность, наличие зимнего сна), численность его за последние десятилетия резко сократилась, и во многих районах он стал редким, а местами совсем исчез. Отрицательно влияет на численность барсука систематическое разорение его нор, которое, к сожалению, еще практикуется в ряде мест, особенно густонаселенных. Попытки выгнать барсука из норы путем выкуривания или добыть его выкапыванием обычно не удаются, но приводят к тому, что зверь либо гибнет в норе, либо покидает обжитой район. На сокращении численности барсука отрицательно сказалось и развитие охоты с норными собаками, которая, как правило, сопровождается частичной раскопкой нор. В связи с общим снижением численности этого зверя охота на него почти во всех областях европейской части круглогодично запрещена.

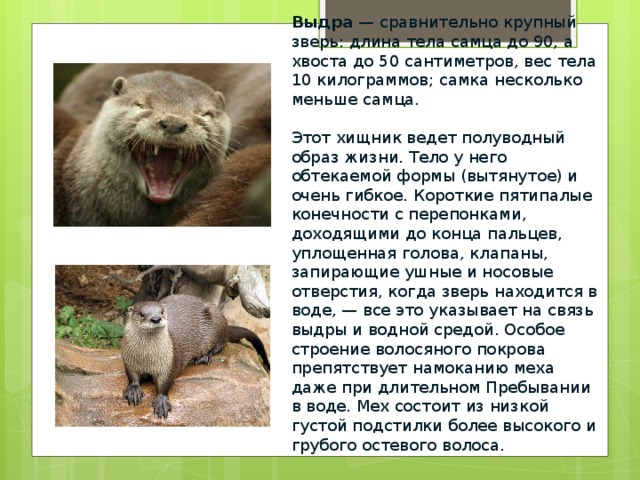

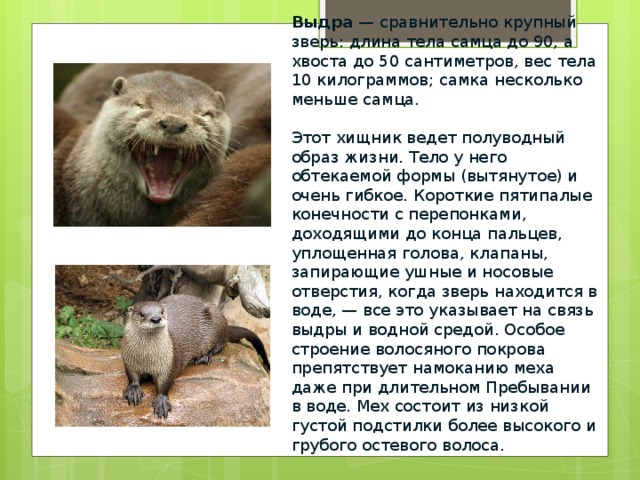

Выдра — сравнительно крупный зверь: длина тела самца до 90, а хвоста до 50 сантиметров, вес тела 10 килограммов; самка несколько меньше самца. Этот хищник ведет полуводный образ жизни. Тело у него обтекаемой формы (вытянутое) и очень гибкое. Короткие пятипалые конечности с перепонками, доходящими до конца пальцев, уплощенная голова, клапаны, запирающие ушные и носовые отверстия, когда зверь находится в воде, — все это указывает на связь выдры и водной средой. Особое строение волосяного покрова препятствует намоканию меха даже при длительном Пребывании в воде. Мех состоит из низкой густой подстилки более высокого и грубого остевого волоса.

Размножение выдры изучено недостаточно. Предполагается, что у нее, как и у некоторых других куньих, беременность протекает с задержкой дней и, возможно, длится 10—12 месяцев. Новорожденных детенышей в природе встречали в разные месяцы, но чаще с апреля по июнь. В выводке бывает от двух до пяти щенков. Родятся они слепыми, прозревают в месячном возрасте и держатся при матери до глубокой осени, иногда и всю зиму. Молодняк взрослеет медленно; самки становятся половозрелыми на третьем, а самцы к концу третьего или на четвертом году жизни. Считается, что продолжительность жизни этого зверя около 15 лет.

Этот очень осторожный зверь ведет скрытный ночной или сумеречный образ жизни, но в тех местах, где его не беспокоят, иногда охотится и днем. Выдра прекрасно плавает и ныряет, может находиться под водой около трех минут, проплывать, не появляясь на поверхности, более 100 метров. По суше она передвигается довольно быстро, однако вскоре устает. Основной пищей выдре служит рыба, причем поедает она главным образом мелкую, не превышающую 20 сантиметров в длину. Рыба большего размера — редкая добыча: составляет от двух с половиной до пяти процентов общего улова зверя. Второй по важности кормовой объект — лягушки. Выдра добывает небольшое количестве мышевидных грызунов — водяную крысу и серых полёвок, иногда ее жертвами становятся и насекомоядные.

Выдра относится к полустопоходящим животным. При ходьбе она не наступает на пятку, которая в отличие от опорной части лапы покрыта волосом. Лапы у зверя пятипалые, однако, первый палец на передней лапе расположен так, что обычно не достает до земли. На следу лапа кажется четырехпалой. Пальцы выдра расставляет на ходу очень широко и они оставляют круглые отпечатки. На мягком грунте бывают хорошо заметны следы плавательных перепонок и небольших притупленных когтей. Длинный и тяжелый хвост вставляет след в виде прерывистой, а на глубоком снегу сплошной извилистой линии.

Выдра не приносит вреда ни охотничьему, ни рыбному хозяйству. Поедая мелкую, «сорную», рыбу, она сокращает численность истребителей икры и мальков промысловых пород. Основная причина снижения численности (не считая промысла) — обеднение водоемов рыбой, вызванное загрязнением их сточными водами. В настоящее время выдру разрешено добывать по специальным разрешениям (лицензиям) лишь в немногих областях страны. Для восстановления численности выдры в границах прежнего ареала необходимо вести упорную борьбу за чистоту наших внутренних водоемов.

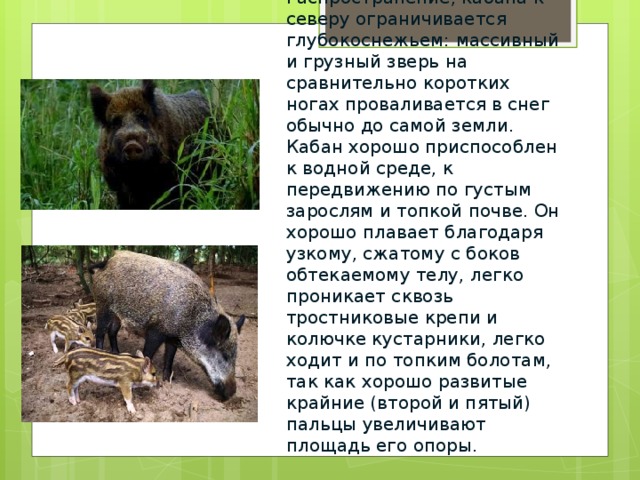

Кабан, или как его на Руси в старину называли, вепрь (от слова свирепый) — ближайший родственник нашей домашней свиньи, хотя и мало похож на нее.

Кабаны заселяют самые разнообразные угодья. Главным условием их существования является наличие доступных кормов и густых зарослей. Такие условия звери находят на берегах рек, озер и особенно в дельтах крупных южных рек. Заселяют они разного типа равнинные леса с болотами и водоемами, а также горные (дубовые, буковые и кедровые), вплоть до альпийских лугов.

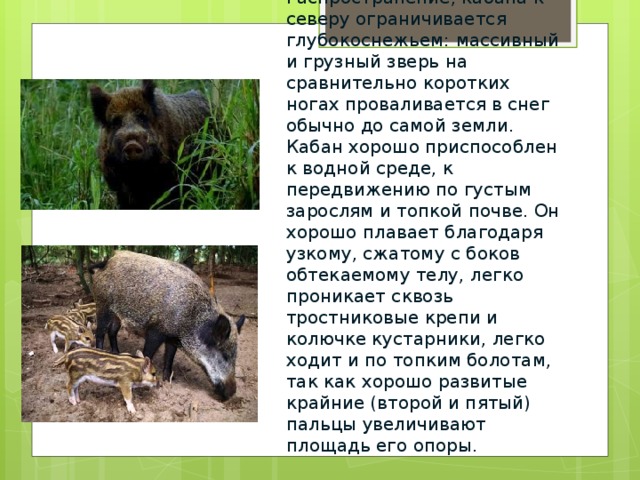

Распространение, кабана к северу ограничивается глубокоснежьем: массивный и грузный зверь на сравнительно коротких ногах проваливается в снег обычно до самой земли. Кабан хорошо приспособлен к водной среде, к передвижению по густым зарослям и топкой почве. Он хорошо плавает благодаря узкому, сжатому с боков обтекаемому телу, легко проникает сквозь тростниковые крепи и колючке кустарники, легко ходит и по топким болотам, так как хорошо развитые крайние (второй и пятый) пальцы увеличивают площадь его опоры.

Наверно, нет другого зверя в нашей фауне, который бы оставлял так много следов своего пребывания, как кабан. В местах его кормежки остаются очень заметные порой. Особенно выделяются они на фоне снега в начале зимы или весной, с появлением проталин. «Вспаханные» кабанами площади, иногда занимающие десятки квадратных метров, с поднятым дерновым слоем почвы, долго сохраняют неприглядный вид. Характерными признаками пребывания кабанов служат их «купальни»: углубления в сырых местах, наполненные водой и грязью. В них звери подолгу лежат, особенно в жаркое время. Вокруг бывает масса кабаньих следов, а стволы деревьев, о которые трутся животные, обычно выпачканы грязью почти до уровня груди человека. Возможно, что эти грязевые ванны имеют не только терморегулирующее значение, но и спасают зверей от гнуса и различных эктопаразитов.

Отпечатки копыт кабана.

На ходу заднее копыто обычно попадает в отпечаток переднего

Отпечатки копыт лося (слева) и

кабана. Заметна разница в расположении отпечатков

второго и пятого пальцев

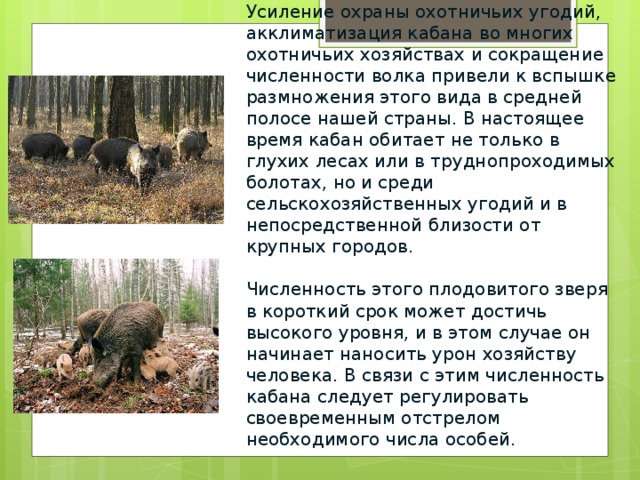

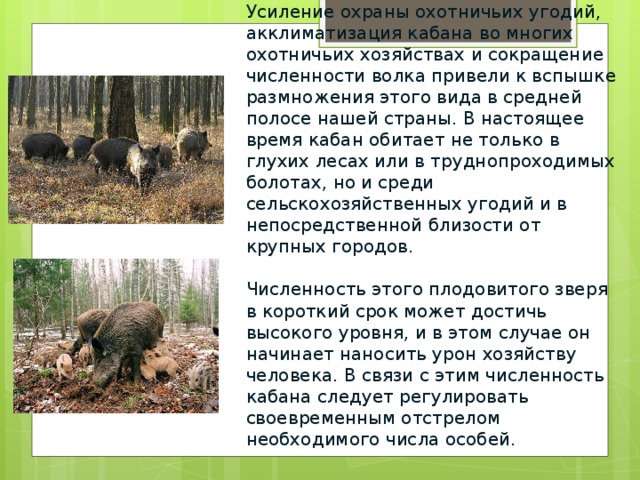

Усиление охраны охотничьих угодий, акклиматизация кабана во многих охотничьих хозяйствах и сокращение численности волка привели к вспышке размножения этого вида в средней полосе нашей страны. В настоящее время кабан обитает не только в глухих лесах или в труднопроходимых болотах, но и среди сельскохозяйственных угодий и в непосредственной близости от крупных городов. Численность этого плодовитого зверя в короткий срок может достичь высокого уровня, и в этом случае он начинает наносить урон хозяйству человека. В связи с этим численность кабана следует регулировать своевременным отстрелом необходимого числа особей.