СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Развитие коммуникативных умений младших школьников

Важным фактором полноценного формирования личности младшего школьника является его общение с взрослыми и сверстниками. Сфера коммуникации - необходимая часть социального пространства, в котором существует личность.

Просмотр содержимого документа

«Развитие коммуникативных умений младших школьников»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная общеобразовательная школа с. Новое Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области

Развитие коммуникативных умений младших школьников в процессе обучения

|

| Выполнила: Герасимова Елена Витальевна Учитель начальных классов

|

с. Новое Эштебенькино, 2022

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………….3

ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

1.1 Сущность понятия «коммуникативные умения»……………………………...6

1.2 Особенности развития коммуникативных умений младших школьников в процессе обучения…………………………………………………………………...9

1.3 Приёмы развития коммуникативных умений младших школьников в процессе обучения………………………………………….………………………15

ГЛАВА 2 ОПЫТНО – ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО РАЗВИТИЮ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ

2.1 Организация исследования…………………………………………………….19

2.2 Сравнительный анализ результатов опытно - экспериментальной работы по развитию коммуникативных умений младших школьников в процессе обучения…………………………………………………………………………….35

ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………………...42

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАНЫХ ИСТОЧНИКОВ…………………………….44

ПРИЛОЖЕНИЯ…………………………………………………………………...47

ВВЕДЕНИЕ

Важным фактором полноценного формирования личности младшего школьника является его общение с взрослыми и сверстниками. Сфера коммуникации - необходимая часть социального пространства, в котором существует личность. Именно в ней человек осуществляет свои профессиональныеи личные планы. Здесь он получает подтверждение своего существования, поддержку и сочувствие, помощь в реализации жизненных планов и потребностей. Именно поэтому коммуникативные умения и навыки - это средства, которые обеспечат успешную деятельность субъекта в сфере коммуникации.

Необходимость ориентировать процесс обучения на формирование готовности личности к постоянно меняющимся запросам социума, к сотрудничеству с другими людьми, на сегодняшний момент уже не вызывает сомнений. В основу исследования положены теоретические концепции коммуникативной деятельности Л.С. Выготского, Д.Б. Эльконина, А.Н. Леонтьева, В.А. Кан-Калика, Б.Ф. Ломова, А.М. Мудрика, М.М. Бахтина.

Анализ научно-теоретической литературы показал, что вопросы общей подготовки обучающихся к общению, готовности к нему, развития отдельных качеств личности, коммуникативных умений и навыков общения представлены в педагогической науке достаточно широко. Исследования показывают, что формирование коммуникативных умений можно начинать с самого раннего возраста, однако, процесс этот должен строиться на четкой системе знаний, которые характеризуют тот или иной возрастной этап развития ребенка - дошкольника или школьника. Этот процесс требует продуманной организации и специальной методики. С целью разрешения данного противоречия выбрана тема исследования: Развитие коммуникативных умений младших школьников в процессе обучения.

Объект исследования: процесс обучения младших школьников.

Предмет исследования: приёмы, способствующие развитию коммуникативных умений младших школьников в процессе обучения.

Цель исследования - теоретическое обоснование проблемы развития коммуникативных умений младших школьников в процессе обучения.

Задачи исследования:

Детализировать сущность понятия «коммуникативные умения».

Охарактеризовать особенности развития коммуникативных умений младших школьников в процессе обучения.

Определить приёмы развития коммуникативных умений младших школьников в процессе обучения.

Проанализировать результаты опытно - экспериментальной работы по развитию коммуникативных умений младших школьников в процессе обучения.

Гипотеза исследования: развитие коммуникативных умений будет более успешным, если:

- определены приёмы, способствующие развитию коммуникативных умений младших школьников в процессе обучения;

- выявлены особенности развития коммуникативных умений младших школьников в процессе обучении.

В работе использован комплекс взаимодополняющих методов, адекватных предмету исследования:

-теоретические методы: анализ психолого-педагогической и методической литературы по теме исследования;

-эмпирические методы: наблюдение, эксперимент (констатирующий, формирующий, контрольный этапы).

Теоретическая значимость исследования заключается в определении сущности понятия «коммуникативные умения» и приёмов, способствующих развитию коммуникативных умений младших школьников в процессе обучения.

Практическая значимость исследования заключается в том, что результаты практического исследования могут быть использованы в практической деятельности учителя начальной школы.

База исследования: ГБОУ ООШ с. Новое Эштебенькино.

Структура выпускной квалификационной работы соответствует логике исследования и включает в себя: введение, теоретическую главу, практическую главу, заключение, список использованных источников, приложения.

ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

1.1 Сущность понятия «коммуникативные умения»

На протяжении ряда лет ученые, психологи и педагоги занимались вопросами формирования у детей тех или иных умений. Подходы к определению понятия «умение» разноплановые, так Рубинштейн С. Л. определяет умение как способность к действию, не достигшему наивысшего уровня сформированности, совершаемому полностью сознательно [24]. Н.Д.Левитов под понятием «умение» подразумевает успешное выполнение действия или более сложной деятельности, связанной с выбором и применением правильных приемов работы с учетом определенных условий [17]. В.А. Сластенин указывает, что умения образуются в результате упражнений, которые варьируют условия учебной деятельности, предусматривают ее постепенное усложнение, и направляются четко осознаваемой целью. Для выработки навыка, понимаемого авторами как автоматизированное действие, необходимы многократные упражнения в одних и тех же условиях; в его основе лежит система упрочившихся связей [26].

Принимая во внимание различную трактовку понятия «умение», было решено в качестве основополагающего понятия выбрать определение Н.Д. Левитова.

Понятие «коммуникативные умения» в психолого - педагогических исследованиях трактуется по - разному. Различные стороны коммуникативной направленности рассматривались в начале развития методических идей в России О. А. Александровой, М. В. Григорьевой, М. Е. Дашкиным. Они считали, что одной из важнейших целей образования должна быть именно подготовка обучающихся к практической деятельности. Утверждали, что для этого требуются реальные прикладные знания, определили необходимость формирования у школьников различных умений, в связи с этим сформулировали понятие одного из важных коммуникативных умений - умение понятно, красиво и легко говорить на родном языке [2].

В трудах М. В. Григорьевой под коммуникативными умениями подразумеваются умения правильно, доходчиво, адекватно и грамотно доносить свою мысль, воспринимать информацию от участников общения в межличностной коммуникации [8].

В психологии Г. М. Андреева, С. Г. Воровщиков, Л. С. Выготский, Н. И. Жинкин, Ю. М. Жуков, Л. М. Занков, А. А. Леонтьев, А. Р. Лурия, Р. С. Немов, Р. М. Фрумкина рассматривают понятие «коммуникативные умения» как общение. Они указывают, что для полноценного общения человек должен владеть умениями быстро и правильно ориентироваться в возникших условиях в процессе общения, т.е. найти соответствующие языковые средства, которые будут способствовать передачи мысли и обеспечивать обратную связь [11, 14].

По мнению Андреевой Г. М. «коммуникативные умения – это комплекс осознанных коммуникативных действий, которые основываются на достаточно высокой теоретической и практической подготовленности личности, способствующий к творческому использованию знаний для отражения и преобразования действительности» [7, с.41].

Л.В. Епишина считает, что коммуникативные умения - это осознанные коммуникативные действия обучающихся (основывающиеся на знаниях структурных элементах умений и коммуникативной деятельности) и их способность правильно выстраивать свое поведение, а также управлять им в соответствии с задачами общения [14, с. 19].

А.В. Мудрик определяет понятие коммуникативные умения, как умения, связанные с корректным выстраиванием своего поведения и необходимостью понимать психологию человека: уметь правильно выбрать нужную интонацию и жесты, уметь разбираться в других людях и сопереживать собеседнику, постараться предугадать реакцию собеседника, представить себя на его месте, уметь верно, выбрать наиболее правильный способ обращения к разным собеседникам [15].

Н. И. Жинкин считал, что существует необходимость обращать внимание на то, что и как говорят обучающиеся, на то, как они реагируют на действия и поступки других людей. Нужно выявлять их мысли и чувства, которые сопровождают у школьников акты общения с другими людьми, трудности, с которыми они сталкиваются при вступлении в контакты с окружающими. Он определял внешние и внутренние компоненты общения. К внешним компонентам относятся вербальные (речевые высказывания) и невербальные формы поведения (тон голоса, темп речи, мимика, жесты, выражение лица) [10].

Общение между разными людьми, является сложным социально психологическим процессом, который осуществляется по двум каналам: речевому (вербальному) и неречевому (невербальному), они взаимно дополняют и обогащают друг друга. Вербальные коммуникативные умения - это умения взаимодействовать, которые построены на лексически выделенных единицах (словах): устных (речевое) и письменных (текстовое).

Устная речь является наиболее распространенным способом коммуникации. Для того чтобы человека могли понять, мало иметь хорошую дикцию. Человек должен четко осознавать, что конкретно он хочет сказать, а также он должен суметь подобрать такие слова, чтобы его мысль была верно, воспринята собеседником. Если школьнику предстоит выступить перед классом, он готовит для себя тезисы выступления, но в обыденной жизни устная коммуникация происходит спонтанно, и часто у большинства детей это может вызвать тревогу, неуверенность в себе и страх.

Достаточно важной способностью, связанной с устной речью, считается умение удержать внимание слушателей. При выступлении с сообщением необходимо смотреть кому-либо из слушателей прямо в глаза, только тогда ответное внимание будет гарантировано, и, наоборот, при произношении своей мысли монотонным голосом, уткнувшись в заранее приготовленный текст, можно обнаружить, что слушатели не обращают внимания. Важно поддерживать визуальный контакт с собеседниками, это позволяет говорящему оценить реакцию слушателей. Наиболее эффективным становится личное общение, то есть коммуникация, в которой участвуют два человека.

Вербальные коммуникации доступны только человеку и в качестве обязательного условия предполагают знание языка. Результат вербальной коммуникации прослеживается в том, насколько коммуникатор овладел умением грамотно строить свои речевые высказывания, а также его личностными характеристиками. Хорошее владение речью на сегодняшний момент остается важнейшей профессиональной составляющей человека.

Невербальная коммуникация - это система символов, знаков, которые используются для передачи сообщения и предназначенные для более полного его понимания, они в некоторой степени независимы от психологических и социально-психологических качеств личности. Невербальная коммуникация не предусматривает использования звуковой речи, естественного языка в качестве средства общения. Невербальная коммуникация представляет собой общение при помощи мимики, жестов и пантомимики (позы), которые осуществляются через прямые телесные или сенсорные контакты (тактильные, зрительные, слуховые, обонятельные и другие ощущения и образы, которые мы получаемые от другого лица). При этом невербальная коммуникация осуществляется только при личном контакте. Средства невербальной коммуникации могут сопровождать речь, а могут и употребляться отдельно от вербальных средств.

Итак, установлено, что коммуникативные умения - это умения слушать собеседника, обосновывать и высказывать собственное мнение, оформлять свои мысли в устной и письменной речи.

1.2 Особенности развития коммуникативных умений младших школьников в процессе обучения

Формирование коммуникативных умений младших школьников актуально для нашего времени, потому что уровень сформированности коммуникативных умений оказывает влияние не только на результативность обучения детей, но и на процесс их социализации и развития личности в целом. Умения формируются в ходе деятельности, а коммуникативные умения - в процессе непосредственного общения.

В процессе организации учебно-воспитательного процесса в начальной школе необходимо учитывать коммуникативные способности ребенка на каждом этапе его развития. Уже к концу дошкольного возраста ребенок, наряду со сложными предметными действиями, овладевает самым важным для его психического развития средством - языком и способностью общаться с другими людьми в процессе взаимодействия с взрослыми и сверстниками. Овладение языком характеризуется не просто подражанием, воспроизведением образцов речи взрослых на основе подражания и интуитивного (неосознанного) усвоения языковых средств и норм, но, прежде всего, развитием языковых обобщений и элементарного осознания языковых явлений.

Младший школьник - человек, активно овладевающий навыками и умениями общения. В учебнике Л.Ф. Обуховой выделяют две формы общения: «ребенок - взрослый», и «ребенок - дети». В сфере «ребенок - взрослый» эмоционально-оценочное отношение взрослого к поступкам ребенка определяет развитие его нравственных чувств, индивидуального ответственного отношения к правилам, с которыми он знакомится в жизни. Помимо отношений «ребенок - родитель» возникают новые отношения «ребенок - учитель», поднимающие ребенка на уровень общественных требований к его поведению. В начальной школе дети принимают новые условия, предъявляемые им учителем, стараются неукоснительно следовать правилам. Они очень доверчиво воспринимают оценки и поучения учителя, подражают ему в манере рассуждать, в интонациях. Такие психологические особенности, как доверчивость, исполнительность, являются предпосылкой для успешного обучения и воспитания. Вместе с тем безраздельное подчинение авторитету учителя, бездумное выполнение его указаний могут в дальнейшем отрицательно сказаться на результатах обучения и воспитания [21].

Используемые в этот период средства эффективного общения определяют отношение к ребёнку окружающих людей. Общение становится школой социальных отношений. Ребёнок бессознательно открывает для себя существование разных стилей общения. Так же бессознательно он пробует эти стили, исходя из своих собственных волевых возможностей и определённой социальной смелости.

В младшем школьном возрасте ребенок переживает свою уникальность, он осознает себя личностью, стремится к совершенству. Это находит свое отражение во всех сферах жизни ребенка, в том числе и во взаимоотношениях со сверстниками. Учебная деятельность носит коллективный характер, поэтому при поступлении в школу ребенок должен уметь контактировать с другими людьми, владеть необходимыми навыками общения, благодаря которым он может быстро приобщиться к группе сверстников.

Таким образом, именно семья, учитель и сверстники помогают младшему школьнику освоить предъявляемые к нему требования учебной деятельности и принять эти требования как неизбежное и необходимое.

Александрова О. А. утверждает, что существует несколько причин низкого уровня владения школьниками коммуникативными умениями:

- в начальной школе уделяется недостаточное внимание работе по формированию коммуникативных умений, следовательно, не создается база для дальнейшего развития данных умений у обучающихся в среднем звене;

-чаще всего в работе по развитию речи не в полной мере учитываются возрастные особенности школьника. Дети мыслят конкретно и не всегда в состоянии установить внутреннюю взаимосвязь между словом и образом [7].

В младшем школьном возрасте формируются следующие коммуникативные умения: умение слушать собеседника, умение обосновывать и высказывать собственное мнение; умение оформлять свои мысли в устной и письменной речи; умение выделять в речи существенные ориентиры действия, а также передать их партнеру; умение группового взаимодействия.

В младшем школьном возрасте также уделяется внимание:

-планированию учебного сотрудничества с учителем и сверстниками, определение целей, функций участников, способов взаимодействия;

-постановке вопросов, инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;

-разрешению конфликтов, выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликтов, принятие решения и его реализации;

-управлению поведением партнера, контроль, коррекция, оценка его действий;

-умению с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации;

-владению монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка [1].

С первых дней пребывания в школе ребенок активно включается в процесс межличностного взаимодействия с одноклассниками и учителем. На протяжении младшего школьного возраста можно проследить динамику и закономерность этого взаимодействия. В период адаптации к школе из-за большого обилия новых школьных впечатлений у ребенка первого класса общение со сверстниками отступает на второй план. Контактируют между собой дети посредством учителя.

Психологами доказано, что у большинства младших школьников складываются предпосылки формирования важных социальных качеств.

Адаптация к новым социальным отношениям и связям, в которых начинает проявляться личность, определяется по тому, как ребёнок входит в новый коллектив сверстников, какое занимает в нём место, как общается со сверстниками и взрослыми, как относится к школе, к самому себе как школьнику. Для успешной социальной адаптации младших школьников, как показывает опыт, необходимо заложить основы формирования таких личностных качеств, как контактность, эмпатичность и доброжелательность [6].

Под контактностью мы будем понимать умение детей вступать в продуктивные взаимоотношения со взрослыми и сверстниками. Это должно проявляться в умении быть активным в беседе; не бояться первым начинать общение с незнакомыми детьми, с учителем, используя при этом знания этикета; вступать в совместную деятельность со сверстниками (игровую, познавательную, трудовую и т.д.) проявлять в ней инициативу и творчество; самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. Контактность является основой для сотрудничества и формирования коммуникативных способностей. Эмпатичность заключается в сопереживании и сочувствовании. Доброжелательность проявляется в умении принимать сверстников такими, какие они есть; способности слушать и слышать другого, стараться понять его и не обижаться, если он не соответствует их представлению о нём; в готовности бескорыстно прийти на помощь товарищу и проявить активный отклик на «чужую нужду».

У детей, психологически не готовых к школе, как правило, отсутствуют своевременно сформированные соответствующие качества и умения. Их поведение характеризуется неорганизованностью: они или излишне, беспорядочно активны, или, напротив, чрезвычайно медлительны, безынициативны, замкнуты. Такие дети плохо осознают специфику ситуаций общения и поэтому часто неадекватно себя ведут.

Человек может продуктивно участвовать в процессе коммуникации, если при этом он владеет набором необходимых средств. К средствам коммуникации относится речь. В школе к ребенку предъявляются новые требования в отношении речевого развития. На уроке при ответе речь ребенка должна быть грамотной, краткой, выразительной, а при общении речь должна быть выстроена в соответствии со сложившимися ожиданиями, что имеет существенное значение для формирования коммуникативных умений.

Ребёнок в начальной школе усваивает специальные психофизические и психические действия, которые должны обслуживать письмо, арифметические действия, чтение, физкультуру, рисование, ручной труд и другие виды учебной деятельности. На её основе при благоприятных условиях обучения и достаточном уровне умственного развития ребёнка возникают предпосылки к теоретическому сознанию и мышлению.

Целесообразно воспитывать у детей умение слушать и слышать собеседников, терпеливо относиться к их мнению, а также необходимо поощрять детей высказывать свою точку зрения. Главную роль в этом занимает учитель, он предоставляет обучающимся речевые образцы, помогает им при ведении дискуссий, различных споров и приведении аргументов.

Развитие коммуникативных способностей ребёнка происходит на основе овладения средствами языка: умения свободно выражать свои мысли речевыми средствами, используя при этом различные типы предложений, соблюдения логики передаваемой информации, поскольку важнейшим фактором становления коммуникативной деятельности является потребность и умение пользоваться языковыми средствами в речевой практике. Речь ребёнка, как и взрослого человека, является одной из специфических форм человеческого сознания и одновременно его наглядным выразителем. По тому, как ребёнок говорит в свободном диалоговом общении (отвечает на вопросы, рассказывает о взволновавших его явлениях, событиях), можно составить представление о том, как он думает, воспринимает и осмысливает окружающее.

Таким образом, младший школьный возраст - это оптимальный период активного обучения социальному поведению, искусству общения между детьми разного пола, усвоение коммуникативных и речевых умений, способов различения социальных ситуаций. В течение этого периода на качественно новом уровне реализуется потенциал развития ребенка как активного субъекта, познающего окружающий мир и самого себя, приобретающего собственный опыт действия в этом мире. Его собственное поведение характеризуется наличием сформированной сферы познавательных мотивов и интересов, внутреннего плана действий, способностью согласовывать свои действия со сверстниками, регулируя свои действия с общественными нормами поведения, способностью к достаточно адекватной оценке результатов собственной деятельности и своих возможностей.

1.3 Приёмы развития коммуникативных умений младших школьников в процессе обучения

Педагогическая деятельность требует воспитательной цели и точного понимания конкретных задач, решение которых должно привести к положительному результату в процессе формирования личности. Это значит, что педагог обязан руководствоваться научно обоснованными и апробированными на практике приемами, позволяющими привить индивиду позитивные навыки поведения. Приём обучения - кратковременное взаимодействие между преподавателем и обучающимися, направленное на передачу и усвоение конкретного знания, умения, навыка.

Приёмы развития коммуникативных умений традиционно делятся на три основные группы: словесные, наглядные и игровые.

Широко применяются словесные приемы. К ним относятся: повторное проговаривание, объяснение, указания, оценка речи, вопрос.

Повторное проговаривание - преднамеренное, многократное повторение одного и того же речевого элемента (звука, слова, фразы) с целью его запоминания. В практике используются разные варианты повторения: за педагогом, за другими обучающимися, совместное повторение педагога и обучающихся, хоровое. Важно, чтобы повторение предлагалось обучающимся в контексте интересной для них деятельности.

Объяснение - раскрытие сущности некоторых явлений или способов действия. Широко используется для раскрытия значений слов, а также в процессе наблюдений и обследования предметов.

Указания - разъяснение обучающимся способа действия для достижения определенного результата. Выделяют указания обучающие, организационные и дисциплинирующие.

Оценка речи - мотивированное суждение о речевом высказывании обучающихся, характеризующее качество выполнения речевой деятельности. Оценка должна иметь не просто констатирующий характер, но и обучающий. Она дается для того, чтобы все обучающиеся могли ориентироваться на нее в своих высказываниях. Оценка оказывает большое эмоциональное влияние на детей. Нужно учитывать индивидуальные и возрастные особенности, добиваться, чтобы она повышала речевую активность ребенка, интерес к речевой деятельности, организовывала его поведение. Для этого в оценке подчеркиваются, прежде всего, положительные качества речи, а речевые недочеты исправляются с помощью образца и других методических приемов.

Вопрос - словесное обращение, требующее ответа. Вопросы разделяются на основные и вспомогательные. Основные могут быть констатирующими (репродуктивные) - «кто? что? какой? какая? где? как? куда?» и поисковыми, требующими установления связей и отношений между явлениями - «почему? зачем? чем похожи?». Вспомогательные вопросы бывают наводящими и подсказывающими.

Наглядные приёмы - показ иллюстративного материала, который требует описания, рассуждения.

Игровые приёмы могут быть словесными и наглядными. Они возбуждают у детей интерес к деятельности, обогащают мотивы речи, создают положительный эмоциональный фон процесса обучения и тем самым повышают речевую активность и результативность занятий.

Асмолов А.Г. выделает такие приёмы формирования коммуникативных универсальных учебных действий:

- Давать учащимся время на обдумывание их ответов.

- Обращать своё внимание и внимание учеников на каждый ответ их товарищей.

- Не вносить своих исправлений и своего мнения (в зависимости от ситуации).

- Поддерживать все высказывания, независимо от того, верны они или нет.

- Предоставлять возможность учащимся задавать вопросы на понимание высказываний их товарищей, по поводу расхождений во мнении.

- Задавать уточняющие вопросы автору высказывания, если оно было выражено непонятно для учеников.

- Создавать атмосферу доброжелательности и уважения в общении [3].

Некоторые виды приёмов:

- Прием «Мозговой штурм». Прием, когда нужно за короткое время придумать много идей или вспомнить много аспектов. Можно предложить обучающимся вопрос/проблему/идею. Пусть они в течение 5 минут предложат как можно больше идей и варианты решения вопроса. При этом можно поделить обучающихся на команды, а потом оценивать уникальные идеи.

- Прием «Ток-шоу»/«Интервью». Один из самых необходимых навыков для любого человека - навык выступать на публике. Нужно способствовать привлечению обучающихся к деятельности по приобретению умений публично выступать. Одним из таких приемов является «Ток-шоу». Можно подготовить вопросы, раздать их обучающимся. Для приема «Интервью» можно объединить школьников в пары один будет корреспондентом, другой - респондентом. Корреспондент сам составляет три вопроса по теме урока, а респондент отвечает на них. Потом при желании можно поменяться ролями.Кроме необходимости быстро ориентироваться в вопросах и находить на них ответы, обучающийся также приобретет умения вести диалог.

- Прием «Дискуссия». Дискуссия осень похожа на дебаты, но менее выражен акцент на четкости позиций «да/нет», тут скорее цель прийти к какому-то мнению в ходе дискуссии. Результат дискуссии зависит от того, удалось ли участникам прийти к единому мнению по вопросу, или по-другому насколько аргументы участников убедили остальных. Дискуссию можно построить направлено. Объявить тему дискуссии, затем предложить высказать мнение каждому обучающемуся. Каждый может задать вопрос любому (вопрос задается в сжатой, лаконичной форме).

- Приём конструирования вопросов предполагает самостоятельную постановку вопросов к изучаемому объекту. В качестве объекта изучения на разных уроках могут выступать текст, рисунок, схема, отдельное слово, название произведения, его персонажи, фраза, ситуация, проблема. Используются различные типы вопросов: простые, уточняющие, объясняющие, оценочные, творческие, практические. Все вопросы должны ориентировать обучающих на размышление над предлагаемым предметом или явлением.

- Прием «Чтение с пометками» предполагает «живой» диалог с автором текста, возможно, полемику по поводу авторского видения проблемы. Суть приема заключается в том, что обучающиеся читая текст, делают на полях различные пометки.

- Прием прогнозирование по иллюстрации применяют для определения темы урока и дальнейшей цели изучения произведения.

- Приём «Пчелиный улей» используется для усвоения отдельных понятий на уроке, закрепления темы урока, осуществления исследовательской работы с применением опорного текста, когда каждая группа, работая с одним и тем же учебным текстом, выполняет определенное задание. Например, 2 класс литературное чтение Н.Носов, произведение «Живая шляпа».

1 пара - отвечает на вопросы к тексту;

2 пара - используя текст, отгадывает кроссворд;

или

1 пара - заполняет таблицу (кластеры);

2 пара - придумывает свои вопросы по тексту для всех учеников.

Таким образом, педагоги при решении проблемы развития коммуникативных умений обучающихся опираются на приемы, а также создание на учебных занятиях атмосферы эмоциональности и взаимного сотрудничества, сотворчества учителя и обучающихся.

ГЛАВА 2 ОПЫТНО – ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО РАЗВИТИЮ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ

2.1 Организация исследования

Опытно - экспериментальная работа по проблеме исследования проводилась с 01.04.2022 по 26.04.2022 на базе ГБОУ ООШ с. Новое Эштебенькино среди учащихся 3 класса. На констатирующем этапе эксперимента были проведены диагностики с целью выявления уровня сформированности коммуникативных умений у младших школьников.

Проведение диагностических методик предваряло наблюдение за обучающимися в учебное время на предмет выявления сформированности их коммуникативных умений. В результате наблюдения установлено, что конфликты среди детей возникают часто, они общаются между собой в основном только в школе, в классе есть ребята, с которым многие не хотят общаться. Наблюдение за обучающимися показало, что среди испытуемых есть школьники, которые любят главенствующие роли, но в целом в классе сложилась дружественная атмосфера.

С этой целью были использованы следующие диагностические методики:

- Методика «Определение уровня сформированности коммуникативных способностей» (В.В. Синявского и В.А. Федорина): определение уровня сформированности коммуникативных умений у обучающихся (Приложение А).

- Методика выявления коммуникативных склонностей обучающихся ( Р. В. Овчарова) (Приложение Б).

- Методика «Рукавички» (Г.А.Цукерман): выявление уровня развития коммуникативных умений и способностей (Приложение В).

Результаты проведенной диагностической методики «Определение уровня сформированности коммуникативных способностей» (В.В. Синявского и В.А. Федорина) представлены на рисунке 1:

Рисунок 1 – Результаты методики «Определение уровня сформированности коммуникативных способностей» (В.В. Синявского и В.А. Федорина)

Рисунок 1 – Результаты методики «Определение уровня сформированности коммуникативных способностей» (В.В. Синявского и В.А. Федорина)

Результаты диагностики: 40% (10) обучающихся не коммуникабельны, 24% (6) обучающихся замкнуты, неразговорчивы, предпочитают одиночество, и поэтому у них, наверное, мало друзей, 16% (4) в некоторой степени общительны и в незнакомой обстановке чувствуют себя вполне уверенно. Лишь 16% (4) обучающихся нормальная коммуникабельность. 4% (1) обучающихся очень общительны, свойственны любопытность и разговорчивость. Испытуемых весьма общительных не выявлено.

Результаты проведенной диагностической методики выявления коммуникативных склонностей обучающихся (Р. В. Овчаровой), представлены на рисунке 2:

Рисунок 2 – Результаты методики выявления коммуникативных склонностей обучающихся (Р. В. Овчаровой)

В результате диагностики, было выявлено, что у обучающихся 3 «А» класса у 56% (14) низкий уровень сформированности коммуникативных склонностей, у 24% (6) - ниже среднего, у 20% (5) - средний уровень. Обучающихся с уровнем выше среднего и высоким уровнем не выявлено.

Результаты диагностической методики «Рукавички» (Г.А.Цукерман) представлены на рисунке 3:

Рисунок 3 – Результаты методики «Рукавички» (Г.А.Цукерман)

Рисунок 3 – Результаты методики «Рукавички» (Г.А.Цукерман)

В результате диагностики, было выявлено, что у 72% (18) обучающихся низкий уровень, т.к. в узорах преобладают различия или вообще нет сходства, школьники не пытаются договориться или не могут прийти к согласию, настаивают на своем. У 28% (7) обучающихся средний уровень – сходство частичное; отдельные признаки (цвет или форма некоторых деталей) совпадают, но имеются и заметные отличия. Высокого уровня не выявлено.

По ходу выполнения задания продуктивность совместной деятельности отсутствовала. Некоторые обучающиеся умеют договариваться, приходить к общему решению, наблюдается умение убеждать, аргументировать, а также осуществлять взаимный контроль по ходу выполнения деятельности. Взаимопомощи по ходу рисования не было замечено. Эмоциональное отношение к совместной деятельности у некоторых школьников нейтральное (взаимодействуют друг с другом в силу необходимости), а так же присутствовало отрицательное (игнорируют друг друга, ссорятся и др.).

Итак, диагностическое исследование выявило достаточно низкий уровень сформированности коммуникативных способностей и склонностей младших школьников. Причиной может являться малообщительность детей со сверстниками и взрослыми, а фактором - низкий уровень коммуникативных способностей, который проявляется в недостаточном умении детей оценить создавшуюся ситуацию и при этом определить для себя адекватный стиль поведения. Основные проблемы заключаются в неумении детей организовать и контролировать собственное поведение для эффективного взаимодействия с окружающими.

Мы считаем, что в этом возрасте при правильном развивающем обучении младшие школьники должны быть более общительными. Поэтому в классе нужно создать условия для повышения коммуникативных способностей и склонностей обучающихся.

На формирующем этапе с целью апробирования приёмов было разработано и проведено 5 уроков. На уроке окружающего мира в 3 классе был применён приём «Пчелиный улей». Фрагмент урока представлен в таблице 1.

Класс 3

Предмет: окружающий мир

Учебник, авторы: УМК «Школа России», окружающий мир 3 класс, 2 часть, А.А. Плешаков

Тема урока: На юге Европы

Тип урока: урок открытия новых знаний

Цель урока: создание условий для ознакомления со странами на юге Европы

дидактические:

- расширить знания обучающихся о странах, находящихся на юге Европы;

- ознакомить с достопримечательностями Греции и Италии.

развивающие:

- развивать умения анализировать, обобщать, делать выводы.

воспитательные:

- воспитывать уважительное отношение друг к другу, через организацию работы в группах;

- воспитывать интерес к предмету.

Планируемые результаты:

Предметные:

- Иметь представление о странах, находящихся на юге Европы

Личностные:

- формирование адекватной самооценки.

- самоопределение.

Метапредметные:

Регулятивные:

- целеполагание.

-оценка результатов работы.

- умение делать выводы в результате совместной работы.

Познавательные:

- поиск и выделение необходимой информации.

- анализ, синтез.

Коммуникативные:

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками, определение целей, функций участников, способов взаимодействия.

- управление поведением партнера, контроль, коррекция, оценка его действий.

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли.

- слушание и понимание речи других.

Ресурсы: учебник, компьютер, интерактивная доска, проектор, дополнительная литература.

Таблица 1 – Фрагмент урока окружающего мира 3 класс по теме: «На юге Европы»

| Этап урока | Деятельность учителя | Деятельность учащихся | Методы и приёмы обучения |

| Открытие новых знаний | -Рассмотрим с вами карту. Показывает расположение страны и столицы. - Страны, в которых мы побываем, омываются водами нескольких морей, входящих в состав огромного Средиземного моря. Это тёплые страны. Поэтому здесь много курортов, сюда приезжают для отдыха и лечения тысячи людей, привлечённые морем и солнцем. - Давайте разделимся для работы по группам: всего 2 группы. Одни ребята будут работать над изучением информации о стране Греции, другие ребята займутся изучением Италии. Мы будем изучать страны по плану: 1. Название страны 2. Столица 3. Месторасположение. С какими государствами граничит, какими морями омывается? 4. Глава государства – правитель 5. Флаг 6. Государственный язык 7. Достопримечательности, интересные факты, особенности страны и её столицы. Контролирует работу групп. - Слушаем 1 группу. | Рассматривают карту и расположение страны.

Слушают учителя.

Делятся на 2 группы. Слушают учителя.

-Страна - Греция. Её столица - Афины. Граничит с Албанией, Македонией, Болгарией, Турцией. Омывается морями - Эгейским, Критским, Ионическим и Средиземным. Крупные острова входящие в состав Греции - о. Родос, о. Крит, о. Корфу. глава государства - президент. Флаг | Словесный метод: беседа, рассказ. Приём: Пчелиный улей. |

Продолжение таблицы 1

|

|

Дополняет информацию о стране. - Слушаем 2 группу.

Дополняет информацию. | представляет собой прямоугольное полотнище с горизонтальными равновеликими чередующимися пятью синими и четырьмя белыми полосами. Государственный язык - греческий. Достопримечательности: Парфенон, стадион, острова. Слушают учителя.

- Страна - Италия. Столица - Рим. Граничит с Францией, Швейцарией, Австрией, Словенией, Хорватией. Омывается морями - Лигурийское, Тирренское, Средиземное, Адриатическое, Ионическое. Крупные острова - о. Сицилия, о. Сардиния. Глава государства - президент. Государственный язык - итальянский. Флаг представляет собой прямоугольное полотнище, состоящие из трех вертикальных равновеликих полос: зеленой, белой и красной. Достопримечательности: Колизей, самое маленькое государство - Ватикан, Пизанская башня, Венеция, Неаполь. Слушают учителя. |

|

На уроке математики был переменён следующий приём – «Мозговой штурм». Фрагмент урока представлен в таблице 2.

Класс 3

Предмет: математика

Учебник, авторы: УМК «Школа России», М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, С.И. Волкова, С.В. Степанова

Тема урока: Виды треугольников

Тип урока: урок открытия новых знаний

Цель урока: создание условий для знакомства обучающихся с видами треугольников.

дидактические:

- сформировать знания о равносторонних и равнобедренных треугольниках.

развивающие:

- развивать умения анализировать, обобщать, делать выводы;

- развивать вычислительные навыки.

воспитательные:

- воспитывать уважительное отношение друг к другу, через организацию работы в парах;

- воспитывать интерес к математике.

Планируемые результаты:

Предметные:

- овладение знаниями и о видах треугольников.

- оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.

Личностные:

- формирование адекватной самооценки.

- самоопределение.

Метапредметные:

Регулятивные:

- целеполагание.

-оценка результатов работы.

- умение делать выводы в результате совместной работы.

Познавательные:

- поиск и выделение необходимой информации.

- анализ, синтез.

Коммуникативные:

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками, определение целей, функций участников, способов взаимодействия.

- управление поведением партнера, контроль, коррекция, оценка его действий.

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли.

- слушание и понимание речи других.

Ресурсы: учебник, классная доска, карточки для рефлексии, карточки с заданием, компьютер, проектор, интерактивная доска.

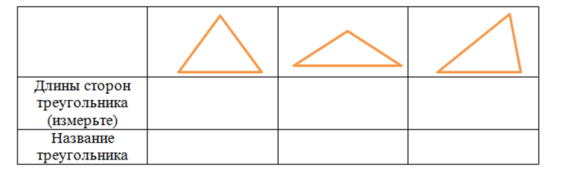

Таблица 2 – Фрагмент урока математики в 3 классе по теме: «Виды треугольников»

| Этап урока | Деятельность учителя | Деятельность учащихся | Методы и приемы обучения |

| Проблемная ситуация | - Что вы знаете о треугольнике?

Заполните следующую таблицу, опираясь на свои знания:

- Где возникло затруднение? -Почему возникло затруднение? | - Это геометрическая фигура, у которой три стороны, три угла,три вершины. Выполняют задание.

- При записи названий треугольников. - Не знаем, как они называются. | Словесный метод: беседа. Приём: Мозговой штурм |

| Целеполагание | - Какая тема нашего урока?

- Какую цель урока мы с вами поставим? | - Виды треугольников. - Узнать, какие есть виды треугольников, научиться определять их. |

|

| Открытие нового знания | - Давайте вернёмся к таблице. Впишем размеры сторон треугольников.

| Выполняют задание. | Словесный метод: беседа. |

Продолжение таблицы 2

|

|

- Хорошо, а сейчас посмотрите и скажите, что вы заметили?

- Верно, а можете ли вы придумать названия этим треугольникам, основываясь на том объяснении, которое вы сейчас дали? Подумайте в течение 5 минут. - Как вы назовёте треугольник, у которого все стороны равные? - Как назвать треугольник, у которого все стороны различные? - Как называется треугольник, у которого 2 стороны равные? - Заполните таблицу самостоятельно, опираясь на новые знания. - А можем ли сейчас дать определение видам треугольников?

-Проверьте свои определения с.73 –учебник. - Верно, ли вы составили определения? - Выполните задание из учебника с.74 под ? |

- У первого треугольника все стороны равны, у второго 2 стороны равны, а у третьего все стороны разные. - Да.

-Равносторонний.

- Разносторонний.

- Равнобедренный. - Заполняют.

-Да. - Равносторонний – треугольник, у которого все три стороны равны. Равнобедренный – треугольник, у которого равны хотя бы две стороны. Равнобедренным треугольником является и равносторонний треугольник. Разносторонний – треугольник, у которого все стороны разные. Проверяют. Да. -Разносторонние: 2,3,5 Равнобедренные: 1,4, 6,7 | выполнение заданий. Приём: Мозговой штурм |

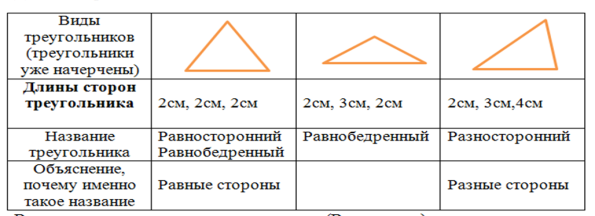

На уроке русского языка были переменены следующие приёмы – «Конструирование вопросов» и «Ток-шоу»/«Интервью». Фрагмент урока представлен в таблице 3.

Класс 3

Предмет: русский язык

Учебник, авторы: УМК «Школа России», Канакина В.П., Горецкий В.Г.

Тема урока: Глагол

Тип урока: урок обобщения и закрепление знаний

Цель урока: создание условий для закрепления знаний о глаголе и его признаках.

дидактические:

- повторить и систематизировать знания о глаголе.

развивающие:

- развивать умения анализировать, обобщать, делать выводы;

- развивать каллиграфические навыки.

воспитательные:

- воспитывать уважительное отношение друг к другу, через организацию работы в парах;

- воспитывать интерес к русскому языку.

Планируемые результаты:

Предметные:

- совершенствование знаний о глаголе.

- оценивать правильность хода построения вопросов.

Личностные:

- формирование адекватной самооценки.

- самоопределение.

Метапредметные:

Регулятивные:

- целеполагание.

-оценка результатов работы.

- умение делать выводы в результате совместной работы.

Познавательные:

- поиск и выделение необходимой информации.

- анализ, синтез.

Коммуникативные:

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками, определение целей, функций участников, способов взаимодействия.

- управление поведением партнера, контроль, коррекция, оценка его действий.

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли.

- слушание и понимание речи других.

Ресурсы: учебник, классная доска, карточки для рефлексии, компьютер, проектор, интерактивная доска.

Таблица 3 – Фрагмент урока русского языка в 3 классе по теме: «Глагол»

| Этап урока | Деятельность учителя | Деятельность учащихся | Методы и приемы обучения |

| Закрепление знаний | На доске представлена схема.

-Давайте предположим, на какие темы, связанные с глаголом мы бы могли поговорить?

-Сейчас вы побудете журналистами. В парах ответьте на эти вопросы. Сначала отвечает ваш сосед, а потом вы меняетесь ролями. | 1. На какие вопросы может отвечать глагол? 2. Что обозначает глагол как часть речи? 3. Как он изменяется? 4. Как пишется частица НЕ с глаголом? 5. Каким членом предложения обычно бывает? 6. Какая бывает форма глагола? Выполняют задание. | Словесный метод: беседа. Приём: Конструирование вопросов и Ток-шоу/Интервью. |

На уроке окружающего мира в 3 классе был применён приём «Ток-шоу»/«Интервью». Фрагмент урока представлен в таблице 4.

Класс 3

Предмет: окружающий мир

Учебник, авторы: УМК «Школа России», окружающий мир 3 класс, 2 часть, А.А. Плешаков

Тема урока: По Франции и Великобритании

Тип урока: урок систематизации и обобщения знаний

Цель урока: создание условий для закрепления знаний о Франции и Великобритании.

дидактические:

- систематизировать знания обучающихся о странах, и их достопримечательностях.

развивающие:

- развивать умения анализировать, обобщать, делать выводы.

воспитательные:

- воспитывать уважительное отношение друг к другу, через организацию работы в парах;

- воспитывать интерес к предмету.

Планируемые результаты:

Предметные:

- Иметь представление о странах.

Личностные:

- формирование адекватной самооценки.

- самоопределение.

Метапредметные:

Регулятивные:

- целеполагание.

-оценка результатов работы.

- умение делать выводы в результате совместной работы.

Познавательные:

- поиск и выделение необходимой информации.

- анализ, синтез.

Коммуникативные:

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками, определение целей, функций участников, способов взаимодействия.

- управление поведением партнера, контроль, коррекция, оценка его действий.

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли.

- слушание и понимание речи других.

Ресурсы: учебник, карточки для рефлексии.

Таблица 4 – Фрагмент урока окружающего мира 3 класс по теме: «По Франции и Великобритании»

| Этап урока | Деятельность учителя | Деятельность учащихся | Методы и приемы обучения |

| Обобщение знаний | -Предлагаю вам побыть сегодня корреспондентами и составить интервью на тему: «Путешествие во Францию» или «Путешествие в Великобританию». 1, 3 группа работает по первой теме, 2, 4 по второй. Для этого вам нужно составить 5 вопросов, например: Когда вы путешествовали последний раз? Куда вы совершали своё путешествие? Какие достопримечательности этого города можете назвать? Расскажите о них подробнее и так далее. | Слушают учителя. Выполняют задание. Представляют в группах своё интервью. | Словесный метод: беседа. Приём: Ток-шоу/Интервью. |

На уроке литературного чтения был переменён следующий приём – «Прогнозирование по иллюстрации». Фрагмент урока представлен в таблице 5.

Класс 3

Предмет: литературное чтение

Учебник, авторы: УМК «Школа России», Л.Ф. Климанова

Тема урока: Н.Н. Носов «Приключения Незнайки и его друзей»

Тип урока: урок открытия новых знаний.

Цель урока: создание условий для ознакомления с биографией Н.Н. Носова и его произведением «Приключения Незнайки и его друзей».

дидактические:

- способствовать формированию навыка беглого, выразительного, осознанного и правильного чтения;

развивающие:

- развивать умения анализировать, обобщать, делать выводы;

воспитательные:

- воспитывать уважительное отношение друг к другу, через организацию работы в парах.

Планируемые результаты:

Предметные:

- Формирование читательских умений.

- Умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов.

Личностные:

- формирование адекватной самооценки.

- самоопределение.

Метапредметные:

Регулятивные:

- целеполагание.

-оценка результатов работы.

- умение делать выводы в результате совместной работы.

Познавательные:

- поиск и выделение необходимой информации.

- анализ, синтез.

Коммуникативные:

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками, определение целей, функций участников, способов взаимодействия.

- управление поведением партнера, контроль, коррекция, оценка его действий.

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли.

- слушание и понимание речи других.

Ресурсы: учебник, карточки для рефлексии, компьютер, проектор, интерактивная доска.

Таблица 5 – Фрагмент урока литературного чтения в 3 классе по теме: «Н.Н. Носов «Приключения Незнайки и его друзей»»

| Этап урока | Деятельность учителя | Деятельность учащихся | Методы и приемы обучения |

| Целеполагание | -Посмотрите на доску.

-Как вы думаете, кто изображен на портрете? -Кто-нибудь узнал его? -Это Николай Николаевич Носов. -А что здесь изображено?

-А каких героев на этой иллюстрации вы знаете? -Определите цель нашего урока. |

-Писатель, автор.

-Да, нет.

- Персонажи из его книг.

-Незнайка.

-Познакомиться с Биографией Н.Н. Носова и его | Словесный метод: беседа. Приём: Прогнозирование по иллюстрации |

Продолжение таблицы 5

|

|

| произведением «Приключение Незнайки и его друзей». |

|

Таким образом, на констатирующем этапе с помощью диагностических методик, мы выявили, что у обучающихся 3 класса достаточно низкий уровень сформированности коммуникативных способностей и склонностей. После анализа результатов на формирующем этапе были разработаны технологические карты и проведены уроки с использованием различных приёмов. Были учтены приёмы формирования коммуникативных универсальных учебных действий:

- Давать учащимся время на обдумывание их ответов.

- Обращать своё внимание и внимание учеников на каждый ответ их товарищей.

- Не вносить своих исправлений и своего мнения (в зависимости от ситуации).

- Поддерживать все высказывания, независимо от того, верны они или нет.

- Предоставлять возможность учащимся задавать вопросы на понимание высказываний их товарищей, по поводу расхождений во мнении.

- Задавать уточняющие вопросы автору высказывания, если оно было выражено непонятно для учеников.

- Создавать атмосферу доброжелательности и уважения в общении.

2.2 Сравнительный анализ результатов опытно - экспериментальной работы по развитию коммуникативных умений младших школьников в процессе обучения

На контрольном этапе эксперимента были использованы те же диагностические методики, что и на констатирующем этапе.

Результаты контрольного этапа «Определение уровня сформированности коммуникативных способностей» (В.В. Синявского и В.А. Федорина) представлены на рисунке 4:

Рисунок 4 – Результаты методики «Определение уровня сформированности коммуникативных способностей» (В.В. Синявского и В.А. Федорина)

Рисунок 4 – Результаты методики «Определение уровня сформированности коммуникативных способностей» (В.В. Синявского и В.А. Федорина)

В результате диагностики, было выявлено, что 4% (1) обучающихся замкнуты, неразговорчивы, предпочитают одиночество, и поэтому у них, наверное, мало друзей, 16% (4) в некоторой степени общительны и в незнакомой обстановке чувствуют себя вполне уверенно. У 60% (15) обучающихся наблюдается нормальная коммуникабельность, 8% (2) обучающихся очень общительны, свойственны любопытность и разговорчивость и 12% (3) испытуемых весьма общительных. Не коммуникабельных обучающихся не выявлено.

Результаты проведенной диагностической методики выявления коммуникативных склонностей обучающихся (Р. В. Овчаровой), представлены на рисунке 5:

Рисунок 5 – Результаты методики выявления коммуникативных склонностей обучающихся (Р. В. Овчаровой)

Рисунок 5 – Результаты методики выявления коммуникативных склонностей обучающихся (Р. В. Овчаровой)

В результате диагностики, было выявлено, что у обучающихся 3 «А» класса у 4% (1) обучающихся низкий уровень сформированности коммуникативных склонностей, у 12% (3) ниже среднего, у 20% (5) средний уровень, у 36% (9) выше среднего и у 28% (7) высокий уровень.

Результаты диагностической методики «Рукавички» (Г.А.Цукерман) представлены на рисунке 6:

Рисунок 6 – Результаты методики «Рукавички» (Г.А.Цукерман)

Рисунок 6 – Результаты методики «Рукавички» (Г.А.Цукерман)

В результате диагностики, было выявлено, что у 12% (3) обучающихся низкий уровень, т.к. в узорах преобладают различия или вообще нет сходства, школьники не пытаются договориться или не могут прийти к согласию, настаивают на своем. У 32% (8) обучающихся средний уровень – сходство частичное; отдельные признаки (цвет или форма некоторых деталей) совпадают, но имеются и заметные отличия. У 56% (14) обучающихся высокий уровень – рукавички украшены одинаковым или весьма похожим узором; дети активно обсуждают возможный вариант узора; приходят к согласию относительно способа раскрашивания рукавичек; сравнивают способы действия и координируют их, строя совместное действие; следят за реализацией принятого замысла.

По ходу выполнения задания наблюдалась продуктивность совместной деятельности. У некоторых обучающихся сформировано умение договариваться, приходить к общему решению, умение убеждать, аргументировать. Школьники осуществляли взаимный контроль по ходу выполнения деятельности: замечали друг у друга отступления от первоначального замысла, а также взаимопомощь по ходу рисования. Эмоциональное отношение к совместной деятельности: у некоторых обучающихся позитивное (работают с удовольствием и интересом), наблюдалось и нейтральное (взаимодействуют друг с другом в силу необходимости).

Сравнив результаты констатирующего и контрольного эксперимента, можем утверждать, что уровень коммуникативных умений, склонностей и способностей вырос с низкого уровня до высокого уровня. Некоторые обучающиеся стали более коммуникабельны.

Сравнивая, результаты методики «Определение уровня сформированности коммуникативных способностей» (В.В. Синявского и В.А. Федорина), мы видим, что не коммуникабельных обучающихся уменьшилось с 40% до 0%, замкнутых и не разговорчивых с 24% до 4%. Неизменны, остались результаты обучающихся, которые в некоторой степени были общительны – 16%. Школьников с нормальной коммуникабельностью стало больше, результаты с 16% увеличились до 60%, очень общительных с 4% до 8% и весьма общительных с 0% до 12%.

Сравнивая результаты методики выявления коммуникативных склонностей обучающихся (Р. В. Овчаровой), мы можем сказать, что уровень коммуникативных склонностей у обучающихся 3 класса повысился. Низкий уровень уменьшился с 56% до 4%, уровень ниже среднего увеличился с 0% до 12%, а вот средний уровень остался неизменным – 20%. Уровень выше среднего увеличился с 0% до 36%, высокий с 24% до 28%.

Сравнивая результаты методики «Рукавички» (Г.А.Цукерман), у обучающихся уменьшился низкий уровень коммуникативных умений и способностей с 72% до 12%, обучающихся с высоким уровнем увеличилось с 0% до 56%, а так же увеличился и средний уровень с 28% до 32%.

Сравнительные результаты проведенных диагностик представлены на рисунках 7, 8, 9.

Рисунок 7 – Сравнительные результаты методики «Определение уровня сформированности коммуникативных способностей» (В.В. Синявского и В.А. Федорина)

Рисунок 8 - Сравнительные результаты методики выявления коммуникативных склонностей обучающихся (Р. В. Овчаровой)

Рисунок 9 – Сравнительные результаты методики «Рукавички» (Г.А.Цукерман)

Таким образом, коммуникативная компетенция является важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации требуют повышения коммуникативной компетенции школьников. Формирование коммуникативной компетенции человека является актуальной проблемой, решение которой имеет большое значение, как для каждого конкретного человека, так и для общества в целом.

Мы видим, что проведённое диагностическое исследование показало достаточно высокие результаты уровня сформированности коммуникативных способностей и склонностей младших школьников, а так же эффективность проведенной нами на формирующем этапе работы.

Анализ результатов проведения разработанных предметных уроков, осуществлен по тем же методикам диагностики уровня коммуникативных способностей и склонностей, которые были применены на констатирующем этапе. Так как технологические карты составлены с учетом развития коммуникативных умений младших школьников, то считаем, что гипотеза педагогического эксперимента верна, то есть для эффективной организации процесса обучения, нацеленных на развитие коммуникативной компетенции младших школьников, необходимо учитывать приёмы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование ставило своей целью обоснование проблемы развития коммуникативных умений младших школьников в процессе обучения. Актуальность и выбор темы исследования определялись следующими факторами:

Во – первых, человек всю жизнь совершенствует свою речь, овладевает богатствами языка. Каждый возрастной этап вносит что - то новое в его речевое развитие. Наиболее важные ступени в овладении речью приходятся на младший школьный возраст. Речь человека является своеобразным зеркалом культуры и образованности. Для младшего школьника грамотная речь - залог успешного обучения и развития. Свободное владение речью способствует полноценному общению, созданию коммуникативного комфорта человека в обществе.

Во – вторых, анализируя литературу, мы увидели множество точек зрения на определение понятия «коммуникативные умения», ставших более или менее устойчивыми и общепризнанными. Большинство авторов отмечают, что коммуникативные умения - это умения слушать собеседника, обосновывать и высказывать собственное мнение, оформлять свои мысли в устной и письменной речи.

В – третьих, на материале проведённого исследования было доказано, что использование разнообразных приёмов в процессе обучения является эффективным средством для развития коммуникативных умений.

В ходе исследования, определили сущность понятия «коммуникативные умения», опираясь на разные источники и работы многих авторов. Охарактеризовали особенности развития коммуникативных умений младших школьников в процессе обучения, среди которых выделяются: новые требования в отношении речевого развития в школе; взаимоотношения «ребенок - взрослый», и «ребенок - дети»; новые социальные условия. Определили приёмы развития коммуникативных умений младших школьников в процессе обучения. Некоторые виды приёмов: «Мозговой штурм», «Ток-шоу»/«Интервью». «Дискуссия», «Чтение с пометками», «Пчелиный улей» и т.д.. Проанализировали результаты опытно - экспериментальной работы по развитию коммуникативных умений младших школьников в процессе обучения. При проведении диагностического исследования на констатирующем этапе были выявлены низкие показатели, а на контрольном этапе данное исследование показало достаточно высокие результаты уровня сформированности коммуникативных способностей и склонностей младших школьников, а так же эффективность проведенной нами на формирующем этапе работы.

На основании полученных результатов можно сделать следующий вывод о том, что задачи исследования решены в полном объеме, гипотеза подтверждена.

Перспективой дальнейшего исследования мы видим в продолжение изучения приёмов и апробации их в процессе обучения для решения проблемы по развитию коммуникативных умений.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Нормативные акты

Российская Федерация. Законы. Федеральный закон от 01.09.2011 № 373 «Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования» - М.: Просвещение, 2016. 64 с.

Книги, печатная периодика

Андреев В.И. Педагогика: учебный курс для творческого саморазвития / В.И.Андреев. Казань: Центр инновационных технологий, 2013. 608 с.

А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли: пособие для учителя/ под ред. А.Г. Асмолова. - М., 2016. -151 с.

Байбородова Л.В. Индивидуализация образовательного процесса в школе: монография / Л.В. Байбородова.- Ярославль: ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 2013. 215 с.

Баширова Р. Р. К вопросу о формировании коммуникативной компетенции младших школьников / Р. Р. Баширова // Педагогика и психология: актуальные вопросы теории и практики . 2016. No 2 (7). С. 75

Битянова М. Р. Адаптация ребенка в школе: диагностика, коррекция, педагогическая поддержка / М. Р. Битянова / Сб. метод, материалов для администраторов, педагогов и школьных психологов. М.:Педагогический поиск , 2015. С. 12-15.

Блинкова С.И. Формирование коммуникативной компетенции младших школьников на уроках / С. И. Блинкова, А.А. Салахова // Нравственное воспитание в современном мире: психологический и педагогический аспект: сб. ст. Междунар. науч.-практ. конф. в 2-х частях. 2017. С. 41-43.

Бордовская Н.В. Педагогика: Учебник для вузов / Н.В. Бордовская, А.А. Реан. СПб: «Питер», 2015. 304 с.

Булыгина Л.Н. О формировании коммуникативной компетенции школьников / Л.Н. Булыгина // Вопросы психологии. 2015. No 2. С. 149.

Буре Р.С. Воспитание в процессе обучения на занятиях в начальной школе/ Р.С.Буре. М.:АСТ, 2015. 486 с.

Выготский JI.C. Психология развития ребёнка / JI.C. Выготский. М.: Смысл, Эксмо, 2014. 512 с.

Гейхман Л. К. Коммуникативная компетентность профессионала / Л. К. Гейхман // Профессиональное образование . М., 2016. С. 45-46.

Дереклеева Н. И. Развитие коммуникативной культуры учащихся на уроках и во внеклассной работе / Н. И. Дереклеева. М., 2015. С. 124-135.

Дубровина И.В. Психология/ И.В. Дубровина, Е.Е Данилова, А.М. Пригожан. М.,2014. 461с.

Епишина Л.В. Педагогические аспекты развития коммуникативных свойств личности / Л.В. Епишина // Начальная школа. 2013. № 11. С. 13-19.

Зимняя И.А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа компетентностного подхода в образовании. Авторская версия / И. А. Зимняя. М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов . 2014. С.45.

Клепиков В.Н. Психолого-педагогический механизм приобщения детей к общечеловеческим ценностям / В.Н. Клепиков // Воспитание школьников. 2015. №8. С.18-22.

Кулько В.А. Формирование у учащихся умений учиться: Пособие для учителя / В.А. Кулько, Т.Д. Цехмистрова. М.:АСТ, 2013.- 60 с.

Мудрик А. В. Общение как фактор воспитания школьников / А. В. Мудрик. М.: Педагогика, 2015. - 112 с.

Общая психология. Словарь/ Под. ред. А.В. Петровского // Психологический лексикон. Энциклопедический словарь в шести томах / Ред.-сост. Л.А. Карпенко. Под общ. ред. А.В. Петровского. М.: ПЕР СЭ, 2015. 576 с.

Обухова Л. Ф. Возрастная психология: учебник / Л. Ф. Обухова. - М.: Тривола, 2014. – 460 с.

Ооржак Д. А. Компетентности и компетентностный подход в современном образовании / Д. А. Ооржак. М.: Чистые пруды, 2014. С. 23-26.

Рожков М.И. Воспитание свободного человека / М.И. Рожков. Ярославль: ЯГПУ, 2016. 29 с.

Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии: в 2-х т. / Акад. пед. наук СССР. - М.: Педагогика, 2012. – 720 с.

Сироткина Е.Я. Формирование у младших школьников представлений о нравственном поведении / Е.Я.Сироткина //журн. Начальная школа. 2014. №8. С. 29 - 32.

Сластенин В.А. и др. Педагогика: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов; Под ред. В.А. Сластенина М.: Издательский центр «Академия», 2015. - 576 с.

Узнадзе Д.Н. Общая психология / Д.Н. Узнадзе. М.: Смысл; СПб.: Питер, 2014. 413 с.

Фельдштейн Д.И. Изменяющийся ребёнок в изменяющемся мире: психолого-педагогические проблемы новой школы / Д.И. Фельдштейн // Образовательная политика. 2013. № 5-6 (43-44). С. 82-89.

Шустова Л.А. Методы и способы подготовки младших школьников к общению / Л.А. Шустова // Вопросы психологии. 2015. № 2. С. 114 - 116.

Электронные ресурсы:

Вершинина Н. В. Коммуникативное развитие младших школьников // Молодой ученый. - 2015. - №20.1. - С. 10-12. - [Электронный ресурс] https://moluch.ru/archive/100/22524/ (дата обращения: 20.03.2019).

Омарова М. А. Влияние групповой работы на развитие коммуникативных компетенций младших школьников // Педагогика: традиции и инновации: материалы VIII Междунар. науч. конф. - Челябинск: Два комсомольца, 2017. - С. 80-82. - [Электронный ресурс] https://moluch.ru/conf/ped/archive/210/11606/ (дата обращения: 05.05.2019).

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Методика «Определение уровня сформированности коммуникативных способностей» (В.В. Синявского и В.А. Федорина)

Цель: определение уровня сформированности коммуникативных способностей у детей.

Инструкция: На каждый вопрос ответь: да, нет или иногда.

1) Много ли у тебя друзей, с которыми ты постоянно общаешься?

2) Долго ли ты обижаешься на кого-либо из своих товарищей?

3) Нравится ли тебе знакомиться с разными людьми?

4) Тебе дальше нравиться читать или заниматься какими либо другими занятиями, чем общаться с людьми?

5) Легко ли ты общаешься с людьми, которые старше тебя по возрасту?

6) Трудно ли тебе включаться в новые компании?

7) Легко ли ты общаешься с незнакомыми людьми?

8) Трудно ли тебе осваиваться в новом коллективе?

9) Стремишься ли ты при любом удобном случае познакомиться и побеседовать с новым человеком?

10) Если ты хочешь побыть один, раздражают ли тебя окружающие люди?

11) Нравится ли тебе постоянно находиться среди новых людей?

12) Чувствуешь ли ты себя комфортно, стесняешься ли, когда нужно познакомиться с новым человеком?

13) Любишь ли ты участвовать в коллективных играх?

14) Чувствуешь ли ты себя неуверенно, попав в малознакомую компанию?

15) Сможешь ли ты оживить малознакомую компанию?

16) Хочешь ли ты ограничить круг своих знакомых, небольшим количеством товарищей?

17) Чувствуешь ли ты себя уверенно, попав в малознакомую компанию?

18) Чувствуешь ли ты себя уверенно, когда общаешься с большой группой людей?

19) У тебя много друзей?

20) Смущаешься ли ты, когда разговариваешь с мало знакомыми людьми?

Обработка и интерпретация результатов: за каждое «да» - 2 очка, «иногда» - 1 очко, «нет» - 0. Затем общее число очков суммируется, и смотрим итоги:

35-40 очков. Ребенок не коммуникабелен.

30-34 очков. Ребенок замкнут, неразговорчив, предпочитает одиночество, и поэтому у него, наверное, мало друзей.

24-29 очка. Ребенок в известной степени общителен и в незнакомой обстановке чувствуете себя вполне уверенно.

17-23 очков. Нормальная коммуникабельность.

8-16 очков. Испытуемый весьма общителен (порой, быть может, даже сверх меры).

0-7 очков. Очень общительный. Ребенку свойственны любопытность и разговорчивость.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Методика выявления коммуникативных склонностей обучающихся (Р. В. Овчаровой)

Цель: выявление коммуникативных склонностей обучающихся.

Инструкция: «Вам необходимо ответить на 20 вопросов. Свободно выражайте свое мнение по каждому из них отвечайте только«да» или «нет». Если Ваш ответ на вопрос положителен, то в соответствующей клетке листа поставьте знак «+», если отрицательный, то «-». Представьте себе типичные ситуации и не задумывайтесь над деталями, не затрачивайте много времени на обдумывание, отвечайте быстро».

Вопросы:

1) Часто ли Вам удается склонить большинство своих товарищей к принятию ими Вашего мнения?

2) Всегда ли Вам трудно ориентироваться в создавшейся критической ситуации?

3) Нравится ли Вам заниматься общественной работой?

4) Если возникли некоторые помехи в осуществлении Ваших намерений, то легко ли Вы отступаете от задуманного?

5) Любите ли Вы придумывать или организовывать со своими товарищами различные игры и развлечения?

6) Часто ли Вы откладываете на другие дни те дела, которые нужно было выполнить сегодня?

7) Стремитесь ли Вы к тому, чтобы Ваши товарищи действовали в соответствии с Вашим мнением?

8) Верно ли, что у Вас не бывает конфликтов с товарищами из-за невыполнения ими своих обещаний, обязательств, обязанностей?

9) Часто ли Вы в решении важных дел принимаете инициативу на себя?

10) Правда ли, что Вы обычно плохо ориентируетесь в незнакомой для Вас обстановке?

11) Возникает ли у Вас раздражение, если Вам не удается закончить начатое дело?

12) Правда ли, что Вы утомляетесь от частого общения с товарищами?

13) Часто ли Вы проявляете инициативу при решении вопросов, затрагивающих интересы Ваших товарищей?

14) Верно ли, что Вы резко стремитесь к доказательству своей правоты?

15) Принимаете ли Вы участие в общественной работе в школе (классе)?

16) Верно ли, что Вы не стремитесь отстаивать свое мнение или решение, если оно не было сразу принято Вашими товарищами?

17) Охотно ли Вы приступаете к организации различных мероприятий для своих товарищей?

18) Часто ли Вы опаздываете в школу?

19) Часто ли Вы оказываетесь в центре внимания своих товарищей?

20) Правда ли, что Вы не очень уверенно чувствуете себя в окружении большой группы своих товарищей?

Лист ответов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

Обработка и интерпретация полученных результатов. Показатель выраженности коммуникативных склонностей определяется по сумме положительных ответов на все нечетные вопросы и отрицательных ответов на все четные вопросы, разделенной на 20. По полученному таким образом показателю можно судить об уровне развития коммуникативных способностей ребенка:

Низкий уровень - 0,1 - 0,45;

Ниже среднего - 0,46 - 0,55;

Средний уровень - 0,56 - 0,65;

Выше среднего - 0,66 - 0,75;

Высокий уровень - 0,76 - 1.

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Методика «Рукавички» (Г.А.Цукерман)

Цель: диагностика уровня развития коммуникативных умений и способностей.

Инструкция: «Дети, перед вами лежат две нарисованные рукавички и карандаши. Рукавички надо украсить так, чтобы получилась пара, - для этого они должны быть одинаковыми. Вы сами можете придумать узор, но сначала надо договориться между собой, какой узор рисовать, а потом приступать к рисованию».

Материал: Каждая пара учеников получает изображение рукавиц (на правую и левую руку) и по одинаковому набору карандашей.

Критерии оценки «Рукавички»:

-продуктивность совместной деятельности оценивается по степени сходства узоров на рукавичках;

-умение детей договариваться, приходить к общему решению, умение убеждать, аргументировать и т.д.;

-взаимный контроль по ходу выполнения деятельности: замечают ли дети друг у друга отступления от первоначального замысла, как на них реагируют;

-взаимопомощь по ходу рисования;

-эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (работают с удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в силу необходимости) или отрицательное (Игнорируют друг друга, ссорятся и др.).

Показатели уровня выполнения задания:

- низкий уровень – в узорах явно преобладают различия или вообще нет сходства; дети не пытаются договориться или не могут прийти к согласию, настаивают на своем;

-средний уровень – сходство частичное; отдельные признаки (цвет или форма некоторых деталей) совпадают, но имеются и заметные отличия;

-высокий уровень – рукавички украшены одинаковым или весьма похожим узором; дети активно обсуждают возможный вариант узора; приходят к согласию относительно способа раскрашивания рукавичек; сравнивают способы действия и координируют их, строя совместное действие; следят за реализацией принятого замысла.

4