Сценарий мастер – класса:

Ведущие учителя:

- Бреева Наталья Ивановна, учитель физики, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10 им. Е. И Зеленко», г. Курск.

- Полякова Юлия Юрьевна, учитель физики, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 53», г. Курск.

Тема мастер-класса:

«Корректировка заданий действующих учебников для формирования

метапредметных навыков»».

(Слайд 1. Тема мастер-класса.)

Цель мастер-класса: (Слайд 2. Цель.)

Представление опыта конструирования интегрированных заданий на уроках физики, формирующих метапредметные умения.

Задачи мастер-класса: (Слайд 3. Задачи.)

1. Создание условий для профессионального общения, самореализации, самосовершенствования и стимулирование роста творческого потенциала педагогов.

2. Повышение профессионального мастерства и квалификации участников.

3. Демонстрация опыта работы учителя в виде авторской модели конструирования метапредметных заданий.

Вид мастер-класса:

Практическое занятие.

Оборудование:

Ноутбук, мультимедийный проектор.

Вспомогательные таблицы каждому педагогу-участнику – 15 штук.

Карточки-задания для всех педагогов-участников – 15 штук.

Рефлексивные карты для всех педагогов-участников – 15 штук.

Комплекты с заданиями, таблицами и рефлексивной картой раздаются каждому педагогу на парту.

Ожидаемый результат:

1. Слушатели должны научиться на примере любой задачи по физике грамотно формулировать вопросы-стимуляторы, позволяющиеся учащемуся понять алгоритм решения данной задачи.

2. Педагоги-участники должны научиться понять какие метапредметные умения формирует каждый этап алгоритма решения задач.

3. Помочь педагогам при составлении поурочного планирования грамотно сформулировать какие метапредметные умения формирует решение заданий интегрированного характера.

Ход мастер-класса: (Слайд 4. Эпиграф.)

«Доводы, до которых человек додумывается сам,

Обычно убеждают его больше, нежели те,

которые пришли в голову другим»

Б. Паскаль

Теоретическая часть.

Как известно, мольеровский господин Журден однажды признался: “Я и не подозревал, что вот уже более сорока лет говорю прозой“. Так и некоторые из нас, учителей-практиков, порой и не догадываются, что многие годы работают, реализуя некоторые теоретические идеи, в частности, научно-практического образования. Сегодня мы поговорим с вами о метапредметных умениях, которые формируются в процессе решения задач, и начнем мы, пожалуй, с теории. Что же такое «метапредметность?»

(Слайд 5, 6,7. Метапредметность.)

Метапредметность означает универсальность, интегральность и инструментальность человеческого знания. Метапредметность («мета», с греческого meta – между, поле, через) означает промежуточность, следование за чем-либо, переход к чему-либо другому, выход за учебные предметы, но не уход от них. Метапредметность не может быть оторвана от предметности, т. е. метапредметность – это неотъемлемая часть любой образовательной среды. (Слайд 8. Метапредметный подход.)

Метапредметный подход позволяет обеспечить общекультурное, личностное и познавательное развитие ребенка, вооружить таким важным умением, как умение учиться, а также сформировать целостное представление об окружающем мире. А общеучебная деятельность относится к учению, а не к предметам. Можно сказать, что общеучебная деятельность стоит как бы «сбоку» или параллельно предметной, т.е. она независима от предметов и может применяться к любому из них. Тогда как метапредметная деятельность связана с предметной деятельностью, находится в её основе». Принцип метапредметности заложен в основе многих развивающих системах. Он не нов. Однако, суть метапредметного содержания образования в нынешней версии стандартов не раскрыта. В результате метапредметность образовательных результатов для большинства учителей, остается малопонятным требованием. Метапредметное обучение, направленное на формирование иного, по сравнению с традиционной системой общего образования, типа мышления, даёт возможность изменить структуру, содержание учебного материала, избрать стратегию и тактику освоения предмета «физика» в целом или его крупных разделов. Физика является трудным предметом для большинства школьников, а потребность в физических знаниях в обществе постоянно возрастает в связи с развитием физики как науки и её прикладных аспектов, таких как техника, технологии и методы физической диагностики, смежных областей: биофизика, биохимия, астрофизика и др.

Под метапредметными умениями (Слайд 9, 10. Метапредметные умения.) понимаются обобщенные способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. Основная идея- переориентация учебного пространства от человека «знающего» к человеку «умеющему». Главное – не объем сформированных знаний, а как усвоенные знания и умения научить применять в деятельности.

(Слайд 11 . Оценка метапредметных умений.) Основным объектом оценки метапредметных умений служит сформированность ряда регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т.е. таких умственных действий учащихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управлению ею. К ним относятся:

• способность принимать и сохранять учебную цель и задачу;

• преобразовывать практическую задачу в познавательную

(самостоятельно, с помощью учителя или одноклассников);

• умение планировать собственную деятельность в соответствии с

поставленной задачей;

• умение контролировать и оценивать свои действия и вносить коррективы

в их выполнение;

• способность проявлять самостоятельность и инициативу в обучении;

• умение использовать знаково-символические средства для создания

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач;

• готовность выполнять логические операции анализа и синтеза,

сравнения, классификации, аналогии, обобщения, отнесения к известным

понятиям;

• умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.

Метапредметные умения и УУД ходят парами!

Метапредметные умения сложные по своему составу и включают в себя ряд простых умений и навыков, формирование которых необходимо производить поэтапно на уроках, должна быть выстроена система в работе по их формированию.

Существующие учебно-методические комплекты по физике не в должной мере удовлетворяют требованиям новых стандартов: нет методик по развитию универсальных учебных действий на уроках физики; нет заданий, с помощью которых можно проверить метапредметные результаты. Педагоги испытывают значительные трудности в организации учебного процесса на основе опыта самоконтроля и самооценки обучающихся, в выборе заданий, направленных на формирование их оценочных умений.

Метапредметы – учебные предметы, предполагающие работу с материалом нескольких учебных предметов сразу. (Слайд 12. Метапредметы.)

Метапредметы – это новая образовательная форма, которая выстраивается поверх традиционных учебных предметов. Это – учебный предмет нового типа, в основе которого лежит мыследеятельностный тип интеграции учебного материала и принцип рефлексивного отношения к базисным организованностям мышления – «знание», «знак», «проблема», «задача».

(Слайд 13. Виды метапредметов.)

В рамках метапредмета «Знак» (Слайд 14. Метапредмет «Знак».) у школьников формируется способность схематизации. Они учатся выражать с помощью схем то, что понимают, то, что хотят сказать, то, что пытаются помыслить или промыслить, то, что хотят сделать. В рамках другого метапредмета- «Знание» (Слайд 15. Метапредмет «Знание».)- формируется свой блок способностей. К их числу можно отнести, например, способность работать с понятиями, систематизирующую способность (т. е. способность работать с системами знаний), идеализационную способность (способность строить идеализации). Изучая метапредмет «Проблема», (Слайд 16. Метапредмет «Проблема».)

школьники учатся обсуждать вопросы, которые носят характер открытых, по сей день неразрешимых проблем. На метапредмете «Задача» (Слайд 17.Метапредмет «Задача».) учащиеся получают знание о разных типах задач и способах их решения. При изучении метапредмета «Задача» у школьников формируются способности понимания и схематизации условий, моделирования объекта задачи, конструирования способов решения, выстраивания деятельностных процедур достижения цели. Преподавание физики, в силу особенностей самого предмета, представляет собой благоприятную сферу для применения различных методов, способов, учебно-методических средств формирования универсальных учебных действий школьников, т.е. применение метапредметности.

Меня, как учителя физики, интересует преподавание метапредмета «Задача». Задачи присутствуют во многих предметах. Есть ли в них что-то общее? С предметной точки зрения, они различны. Но в рамке анализа средств мышления, можно найти между ними множество интересных связей и соотношений. Учитель выстраивает особую действительность, в которой рассматриваются нормы и способы, правила и этапы, понятия и варианты решения. Метапредмет «Задача» позволяет обучающимся осваивать обобщенные способы решения различных типов задач, в том числе в предметных дисциплинах. Здесь под способом понимается устойчивая структура деятельности, закономерная для задач определенного типа. В результате способ должен быть освоен и переведен в персонифицированную форму, т.е. в способность. В процессе обучения решению задач происходит интеллектуальный рост учащихся, проявляющийся в развитии и обогащении различных сторон их математического мышления, качеств, черт личности и характера. Известно, что воздействие обучения решению задач на развитие общей культуры мышления школьников очень велико, и не только при овладении обучающимися самой физики, а также при изучении других школьных дисциплин. Формирование математического типа мышления и развитие компонентов информационной культуры способствуют приобщению школьников к общенаучному знанию. При исследовании решения задач (как разновидности свободного мышления) формируется реальная область познания, конструируется «система образовательной области».

Задача предполагает необходимость сознательного поиска соответствующего

средства для достижения ясно видимой, но непосредственно недоступной цели. Решение задачи означает нахождение этого средства. Кстати, трудность решения в какой-то мере входит в само понятие задачи: там, где нет трудности, нет и задачи.

Этапы работы в метапредмете «Задача»: (Слайд 18. Этапы работы.)

– понимание условий;

– первичная схематизация условий;

– выдвижение идей способа решения задачи;

– моделирование способа решения задачи;

– реализация способа решения;

– знаковая фиксация решения;

– рефлексивный анализ решения и использованных для этого средств.

На метапредмете «Задача» обучающиеся получают знание о разных типах задач и способах их решения. Метапредмет «Задача» формирует способности:

(Слайд 19. Формирование способностей.)

– понимания и схематизации условий,

– моделирования объекта задачи,

– конструирования способов решения,

– выстраивания деятельностных процедур достижения цели.

Мыследеятельность обучающихся в рамках этого метапредмета связана с

процессом постановки задач, поиском и рефлексией средств их решения, с освоением техник перевода проблем в задачи и т.д.

На занятиях метапредмета «Задача» обучающиеся разрабатывают, моделируют, применяют исследовательские процедуры, приобретают навыки самостоятельной работы, учатся планировать свою деятельность, анализировать полученные результаты, использовать вычислительную технику при решении задач, пользоваться готовыми информационными… Чтение графиков учащимися на уроках математики и физики. Наибольшие возможности для формирования таких умений предоставляют три школьных предмета: физика, математика и информатика. Это связано с тем, что на уроках физики графики используются при обработке данных эксперимента, полученных в ходе лабораторных и практических работ, при решении задач графическим методом и при изучении нового материала. На уроках математики графики функций применяют при изучении всех типов функций; при решении задач, уравнений, неравенств, систем неравенств и систем уравнений; с помощью графиков описывают основные свойства функции. На уроках информатики графики используют не только при решении задач и разборе теоретического материала, но и при изучении компьютерных программ, в каждой из которых выполняют построение графиков. При этом основой для формирования у учащихся умений работать с графиками функций в условиях реализации межпредметных связей является «Физика», поскольку в рамках именно этого предмета школьники изучают законы и явления природы, которые предоставляют наибольшие возможности для переноса на реальные жизненные ситуации.

Однако не будем больше углубляться в терминологические и прочие тонкости теории, а перейдём непосредственно к представлению нашей работы, которая, надеемся, позволит во многом облегчить наш учительский труд.

Задача №1. (Образец). (Слайд 20. Задача №1.)

Лед массой 2 кг, взятый при температуре - 200С обратили в пар. Сколько энергии при этом было израсходовано? (Ответ запишите в МДж)

| Вопросы- стимуляторы: | Формируемые метапредметные умения: |

| 1.Составьте алгебраическую модель условия задачи. | 1. Умение создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и представлений их в знаково-символьной форме. |

| 2.Опишите последовательность тепловых процессов рассмотренных в данной задаче. | 2. Умение определять необходимые действия в соответствии с учебной задачей. |

| 3.Выведите общую формулу для расчёта количества теплоты. | 3. Умение анализировать, систематизировать, дополнять и преобразовывать исходные ресурсы. |

| 4.Анализ полученных результатов. | 4. Умение оформлять полученные результаты в соответствии с поставленным вопросом. |

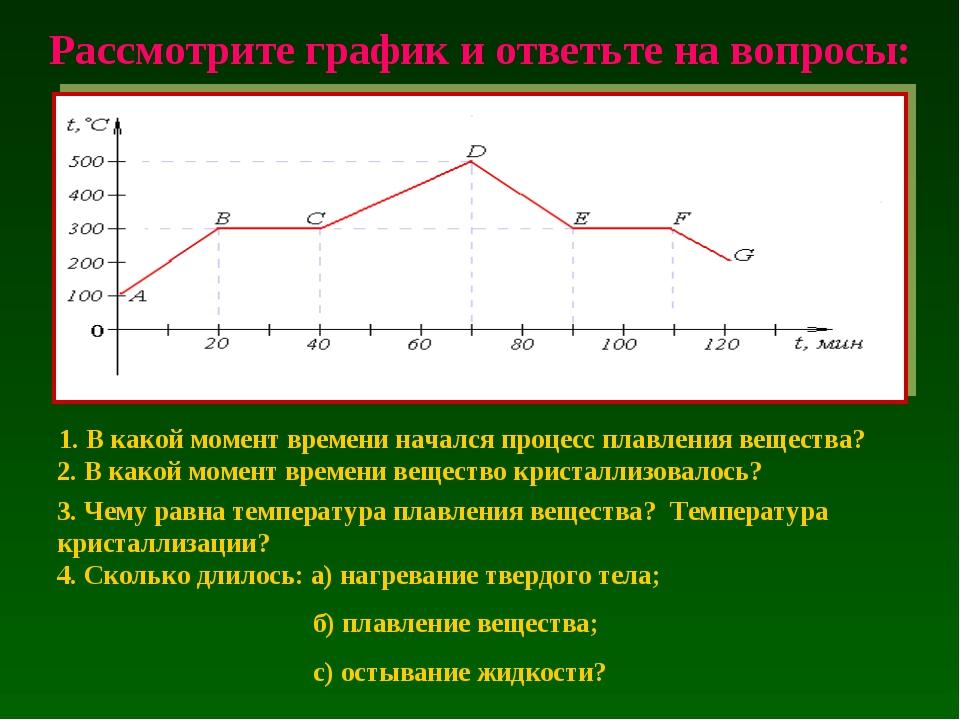

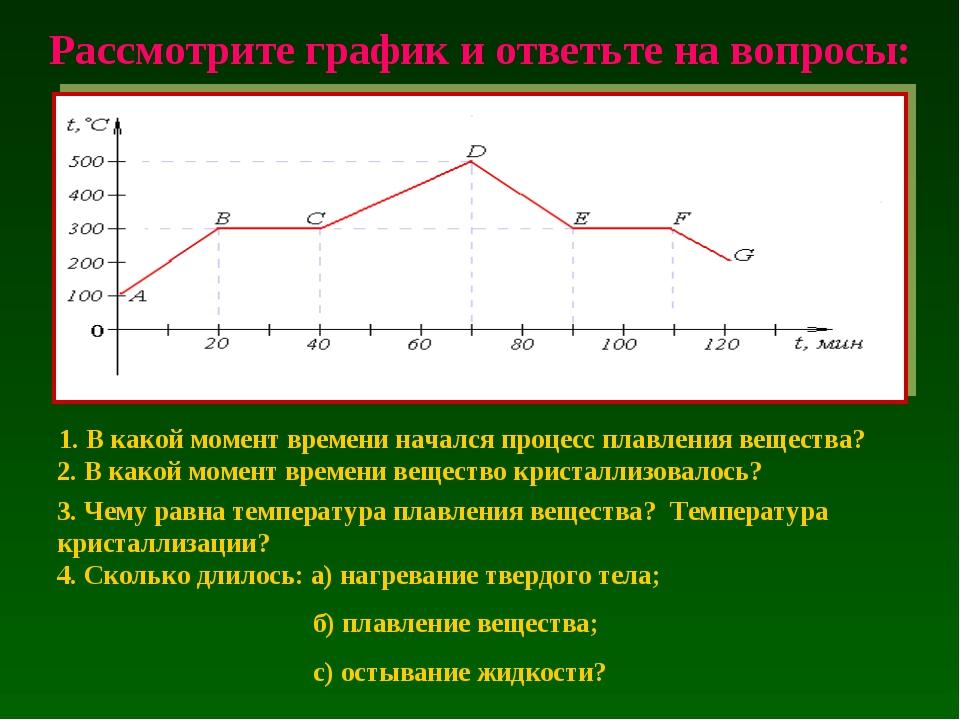

Задача №2. (Образец). (Слайд 21. Задача №2.)

Используя данные графика, ответьте на вопросы:

| Вопросы- стимуляторы | Формируемые метапредметные умения |

| 1. Определить по графику тепловые процессы, характеризующие состояние вещества на каждом участке графика. | 1. Умение переводить информацию из графического представления в текстовое. |

| 2. В каких агрегатных состояниях находится свинец в точках A, В, С, D, Е, F, G? | 2. Умение строить цепочки логических рассуждений и обосновывать собственное мнение. |

| 3. Какой этап теплового процесса проходил с выделением (поглощением) энергии? | 3. Умение работать с графиком, анализировать, дополнять и преобразовывать исходные ресурсы. |

| 4.Анализ полученного результата. | 4. Умение находить, обрабатывать и систематизировать информацию. |

Практическая часть.

Задача 1.

Физика-математика. Графическая задача.

(8 класс. А. В. Перышкин «Тепловые явления»)

На рисунке представлен график зависимости температуры от времени для процесса непрерывного нагревания слитка свинца массой 1 кг. Используя текст и рисунок, выберите из предложенного перечня два верных утверждения. Укажите их номера:

1) Внутренняя энергия свинца за первые 10 минут увеличилась на 15 кДж.

2) Точка Б на графике соответствует жидкому состоянию свинца.

3) Температура плавления свинца равна 327 оС.

4) При переходе свинца из состояния Б в состояние В внутренняя

энергия свинца не изменяется.

5) В точке А на графике свинец находится частично в твёрдом,

частично в жидком состоянии.

| Вопросы- стимуляторы к задаче

| Формируемые метапредметные умения |

| 1.Определить по графику тепловые процессы, характеризующие состояние свинца. | 1.Умение переводить информацию из графического представления в текстовое. |

| 2.В каких агрегатных состояниях находится свинец в точках A, Б, В? | 2.Умение строить цепочки логических рассуждений и обосновывать собственное мнение. |

| 3.Определите изменение внутренней энергии за первые 10 минут. | 3.Умение работать с графиком, анализировать, до-полнять и преобразовывать исходные ресурсы. |

| 4.Анализ полученного результата. | 4.Умение находить, обрабатывать и систематизиро-вать информацию. |

Задача 2. (Слайд 22. Карточка 1.)

Физика-математика. Расчетная задача.

(8 класс. А. В. Перышкин «Закон Ома. Расчет сопротивления проводников») В спирали электронагревателя, изготовленного из никелиновой проволоки площадью поперечного сечения 0,1 мм

2, при напряжении 220 В сила тока равна 4 А. Какова длина проволоки, составляющей спираль?

| Вопросы-стимуляторы к задаче | Формируемые метапредметные умения |

| 1.Анализ исходных данных. | 1.Умение находить, обрабатывать и систематизировать информацию. |

| 2.Составить алгебраическую модель условия задачи. | 2.Умение создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и представлений их в знаково-символьной форме. |

| 3.Вывести формулу для расчёта длины проволоки. | 3.Умение строить цепочки логических рассуждений и обосновывать собственное мнение. |

| 4.Выписать из таблицы удельных сопротивлений недостающую величину и выполнить вычисление, используя полученную формулу. | 4.Умение получать информацию из таблицы. |

| 5.Анализ полученного результата. | 5.Умение находить, обрабатывать и систематизировать информацию. |

Задача 3. (Слайд 23. Карточка 2.)

Физика-информатика.

(8 класс. А. В. Перышкин «Виды соединения проводников»)

По представленной на рисунке схеме определите вид соединения резисторов, запишите формулы, соответствующую данному соединению. Составьте блок-схему решения задачи.

| Вопросы-стимуляторы к задаче | Формируемые метапредметные умения |

| 1. Определить по схеме вид соединения резисторов. | 1. Умение перевести задачу из графической формы представления в текстовую. |

| 2. Записать формулы, соответствующие данному соединению.

| 2. Умение создавать модель с выделением существенных характеристик объекта и представлением их в знаково-символьной форме. |

| 3.Выделить исходные данные для решения задачи. | 3. Умение находить, обрабатывать и систематизировать информацию. |

| 4. Определить вид алгоритма.

| 4. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логические цепочки и делать выводы. |

| 5. Составить блок-схему решения задачи.

| 5. Умение создавать модель с выделением существенных характеристик объекта и представлением их в пространственно-графической форме. |

Задача 4. (Слайд 24. Карточка 3.)

(9 класс. А. В. Перышкин «Магнитное поле. Магнитная индукция»)

Проводник с током находится между полюсами постоянного магнита (см. рисунок).

Сила, действующая со стороны магнитного поля на проводник с током, направлена:

1) вправо;

2) влево;

3) вниз;

4) вверх.

Что это за сила? Запишите формулу, по которой находится эта сила.

|

Вопросы- стимуляторы к задаче

|

Формируемые метапредметные умения |

| 1. Определить последовательность шагов, которую необходимо выполнить, чтобы решить задачу.

| 1.Умение выстраивать рациональную последовательность действий по выполнению учебной задачи. |

| 2. Выяснить какая сила действует со стороны магнитного поля на проводник с током. | 2.Умение давать определение по существенным признакам. |

| 3. Вспомнить правило, по которому определяется направление этой силы. | 3.Умение преобразовывать информацию из рисунка. |

| 4. Определить направление силы, действующая со стороны магнитного поля на проводник с током, используя данные предыдущих действий. | 4.Умение обобщать, систематизировать информацию. |

| 5. Определить в какую сторону отклонится проводник с током в магнитном поле.

| 5.Умение ориентироваться в содержании текста, использовать явно заданную в тексте информацию для получения ответа. |

| 6. Записать формулу, по которой находится сила, действующая со стороны магнитного поля на проводник с током. | 6.Умение интерпретировать информацию, используя неявно заданную информацию. |

Заключительный этап – Рефлексия: (Слайд 25. Рефлексия.)

Уважаемые коллеги!

Благодарим Вас за участие в мастер-классе. Интересно узнать Ваше мнение по поводу занятия.

На занятии я работал активно/пассивно

Своей работой в практической деятельности я доволен/не доволен

Мастер-класс для меня показался коротким/длинным

На занятии я не устал/устал

В ходе мастер-класса я узнал что-то новое/ мои знания не

изменились

Процесс моего непосредственного участия в мероприятии показался мне увлекательным/ не интересным

Материал занятия мне был понятен/не понятен

полезен/бесполезен

интересен/ скучен

Мое настроение стало лучше/ стало хуже

В заключении хочу сказать, что …